“정부에 대신 빚을 갚아 달라고 하는 건 도둑 심보지만 해마다 논밭이 그득하도록 농사를 잘 지어 놓고도 가격이 맞지 않아 버리는 일이 되풀이되고 있습니다. 경영자가 잘못해 쓰러지는 기업에는 수십조원을 지원해 주면서 농민들은 왜 지원하지 않는 겁니까.”

한때 촉망받는 농민이던 안모씨(43·충북 음성군)는 10월 말 극약을 먹고 스스로 목숨을 끊었다.

고교 졸업 후 오리를 키우던 안씨는 정부가 ‘친환경농법’과 ‘유기질농법’을 강조하는 데 착안해 다른 6명과 함께 2억7000여만원을 지원 받아 유기질 비료공장을 세웠다.

그러나 유기질비료가 일반 비료보다 비싸 잘 팔리지 않는 데다 정부의 후속 자금지원도 끊겨 4억5000만원의 빚을 진 채 공장 문을 닫게 되자 자살한 것으로 추정됐다.

농가부채 문제가 ‘뜨거운 감자’로 떠올랐다. 농민들은 왜 뛰쳐나와 ‘농가부채 해결’을 정부측에 요구하고 있을까.

농민들이 부채문제를 정부가 책임지라고 요구하는 것 자체는 분명히 상식과 자본주의 논리에 어긋난다. 하지만 그 배경에는 정부의 농업정책 실패 또는 부재로 인한 피해의식과 상대적 박탈감 등이 뿌리깊게 자리잡고 있다.

일반 영농자금을 연말까지 상환해야 하는 데다 92∼98년 농어촌구조개선 사업을 위해 정부가 투자한 42조원의 상환기간이 도래해 농민들의 부담이 가중된 때문이다.

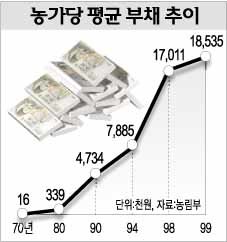

농림부에 따르면 지난해 말 현재 전국 138만 농가의 부채 규모는 25조6154억원으로 가구 당 1853만원선. 그러나 농민회측은 농가부채가 정책자금 13조5850억원, 상호금융자금 22조1854억원 등 총 35조7704억원에 달한다고 주장했다.

전북 정읍농민회 최정호간사(31)는 “정부의 발표를 액면 그대로 믿는다 해도 이 액수는 농사를 지을 수 없는 노인들까지 포함해 나눈 것으로 실제 농사짓는 농민의 빚은 이의 2∼3배에 이른다”고 말했다.

한국농업경제연구원의 조사 결과 99년 농가소득으로 가계비도 충당하지 못하는 농가가 전체의 39.4%, 농가소득으로 부채상환이 불가능한 농가는 49.9%에 달하는 것으로 집계됐다. 대다수 농민이 빌린 돈의 원금은커녕 이자도 갚지 못하고 이를 갚기 위해 또다시 고금리의 상호금융 자금을 빌려야 하는 악순환이 반복되고 있다.

극소수이긴 하지만 농민 중에는 주식투자나 경마 등으로 많은 부채를 진 사례도 있다. 김모씨(41·제주 북제주군 애월읍)는 주말마다 읍내에 들어선 경마장을 찾다가 농협 대출금을 포함해 1억원 가량을 날렸다. 돼지 500여마리를 키우던 축산전업농 박모씨(43·충남 홍성군)는 돼지값 폭락으로 인한 손해를 만회하기 위해 지난해 말경부터 주식에 투자했다가 빚만 5000만원 더 늘었다.

친인척이 몰려 사는 농촌의 특성 때문에 얽히고 설킨 연대보증도 농민들의 목을 죄는 요인 중의 하나다.

한편 농림부는 농업 경쟁력 강화를 위한 본격적인 투자나 구조조정을 하지 못한 상태에서 우루과이라운드(UR) 협상과 국제무역기구(WTO) 체제 등을 맞은 것이 농가부채 증가의 근본 원인인 것으로 보고 있다. 또 최근 외환위기로 사료 비료 농약 등 자재비가 급등한 반면 농산물값은 폭락해 수지가 악화된 것도 한 원인이라고 지적했다.

현재 여당과 야당은 ‘농가부채에 관한 특별조치법’을 마련중이다.

이에 대해 이상준(李相俊)전북 김제시 농협지부장은 “빚 없는 농민이나 도시영세민과의 형평성 등을 고려할 때 농가부채의 근본적 해결은 농민들이 빚을 갚을 수 있는 능력을 갖게 하는 데에서 찾아야 한다”며 “이를 위해 농산물가격 안정을 위한 유통구조개선과 생산량 조절 등에 집중적으로 투자가 이뤄져야 한다”고 말했다.

<신연수기자·전주·청주〓김광오·지명훈기자>kokim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/김승련]윤석열 대통령 ‘가짜 출근 쇼’까지 했나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130625234.1.thumb.jpg)