그는 광해군 5년(1613) 폐모론이 제기되자 이를 반대하다 모친상을 핑계삼아 병조정랑의 벼슬을 버리고 행주로 물러 나와 10년간 은거해 살았다.

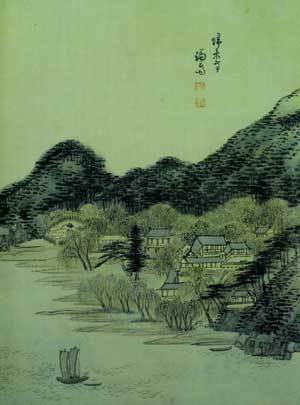

인조 원년(1623)에 인조반정이 성공하자 다시 벼슬을 살면서도 늘 행주로 돌아와 지내겠다는 생각을 버리지 않았다. 이에 옛날 물러나 살던 집을 고치고 그 정자에 귀래정이란 현판을 달았다. 동진(東晋)시대 대표적인 은거시인 도연명(陶淵明·365∼427)의 귀거래사(歸去來辭)에서 따온 이름이다.

|

겸재가 이 그림을 그릴 당시인 1742년에는 김광욱의 증손자인 동포 김시민(東圃 金時敏·1681∼1747)이 주인이 되어 서울 집을 오가며 살고 있었다. 김시민은 겸재와 인왕산 밑 한 동네에서 사는 친구로 농암 김창협(農巖 金昌協·1651∼1708)과 삼연 김창흡(三淵 金昌翕· 1653∼1722) 문하에서 함께 동문수학한 사이였다.

뿐만 아니라 김시민은 사천 이병연(

우리말 다듬기 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

유윤종의 클래식感

구독

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[우리말 다듬기]‘스크린도어’ 순화용어 ‘안전문’으로 결정](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)