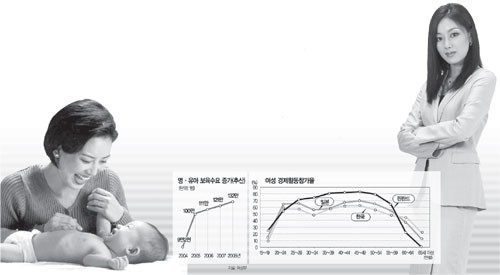

제9회 ‘여성주간’(1∼7일)의 주제는 ‘여성의 사회참여와 보육’. 여성부는 1일 이 같은 슬로건을 내걸고 참여정부의 보육비전을 선포했다.

여성부는 6월 12일 연간 예산 4000억원 규모의 보육 업무를 보건복지부로부터 넘겨받아 새로운 보육정책의 틀을 짜면서 국가와 사회가 함께 아이를 키우겠다는 비전을 제시했다. 일하는 엄마들의 보육현실과 보육비전의 가능성을 짚어봤다.

○아이와 직장 사이-계속되는 위기

직장여성들은 아이를 가지면서 직장에서 여러 번 위기를 맞는다.

예술의 전당에서 처음으로 출산휴가와 육아휴직을 합해 1년을 쉬고 지난해 말 출근한 이상미씨(33·서울 관악구 신림동)는 “법적인 보장은 되지만 실제로 육아휴직이 가능한 직장은 드물다”며 자신은 행운이라고 털어놓았다.

“출산휴가 3개월은 너무 길다며 2개월 지나면 ‘언제 나오느냐’는 회사의 전화를 받은 친구도 여럿 있어요.”

김기옥씨(28·경기 수원시 영통구 매탄동)는 지난해 초 출산 1개월을 앞두고 5년간 다니던 회사를 퇴직했다. 업무부 5명의 직원 중 유일한 여성이었던 김씨는 ‘관례’라며 퇴직을 종용하는 회사에 어이가 없었지만 타협하는 길을 택했다. 출산휴가조차 인정하지 않던 회사는 김씨에게 출산휴가비를 지급하는 한편 실업급여를 탈 수 있도록 조치해 줬다.

그나마 육아휴직을 활용했던 이씨는 요즘 경기 성남시 분당신도시에 사는 친정어머니가 주중에 올라와 아이를 맡는다. 이씨는 “언제까지 봐 주실지 모르지만 죄송할 뿐”이라고 말한다.

노부모들이 아이를 맡아주면 다행이지만 그렇지 못할 경우 값비싼 보모 비용을 감수해야한다.

다국적 홍보회사 인컴브로더의 양정은씨(31·서울 서초구 서초동)는 친정과 시가에서 도와주길 거부해 15개월 된 딸을 월 100만원에 출퇴근 보모에게 맡기고 있다.

양씨는 “아이를 보모에게 맡기는 경우 아이는 꼼짝없이 보모에게 잡힌 볼모가 돼버린다”며 “자신의 월급이 넘는 돈을 보육비로 지출하면서 몇 년 동안 버티다가 끝이 안보여 결국 직장을 그만두는 친구들이 많다”고 전했다.

김진아씨(38·경기 성남시 분당구 구미동)는 둘째를 임신하면서 1998년 10년째 다니던 은행에서 퇴직했다.

“친정과 시가 모두 아이를 봐줄 형편이 아니어서 당시 월 55만원을 주고 이웃집 아주머니에게 맡겼어요. 보육문제 때문에 둘째를 낳지 않으려고 했는데 임신이 돼 직장을 그만뒀어요.”

김씨는 “그때 버텼으면 다른 해결책이 생기지 않았을까 하는 생각이 있다”며 “다시 일하고 싶어도 할일도 없고 겁도 난다”고 토로했다.

출산과 함께 다니던 출판사를 퇴직했던 이민화씨(34·서울 서초구 방배동)는 지난해 둘째를 어린이집에 보내면서 재취업했다.

“퇴직 3년반 만이었어요. 3년이 지나니 다시 취업하기도 어렵고 직장생활에 적응하기도 어려울 것이란 불안감이 심했어요.”

이씨는 재취업에 성공했지만 보육문제에서는 완전히 벗어나지 못하고 있다.

“큰애가 초등학교에 들어간 뒤 문제가 생겼어요. 오전수업만 하는데다 학교에 급식시설이 없어 영어학원에서 점심식사를 해결하도록 해요. 큰애의 같은 반 맞벌이 자녀들은 영어학원이나 미술학원이나 점심을 제공하는 학원을 전전할 수밖에 없습니다.”

서울대 어린이집의 ‘방과후 교실’에 초등 1년생 아들을 보내고 있는 이소영씨(41·가명·서울 관악구 봉천동)는 “아이가 학교 수업이 끝난 뒤 혼자 마을버스를 타고 다녀야 하기 때문에 위험하지 않을까 항상 마음을 졸인다”고 털어놨다.

○아이 맡길 데가 없다

한국여성민우회의 2003년 ‘일 출산 양육에 관한 조사’에서 여성의 34.3%가 직장생활을 위해 자녀 수를 조절한다고 답했다. 또 출산율 저하의 원인으로 여성의 61.6%가 “직장생활과 양육을 병행하기 어렵기 때문”이라고 밝혔다.

노무현(盧武鉉) 대통령도 이날 보육비전 선포식에서 “지금도 아이냐 직업이냐를 두고 갈등하는 여성들이 많다”며 “이런 고민을 해결해 주어야, 출산율도 올라가고 경제도 성장할 것”이라고 진단했다.

1991년 영유아보육법이 시행된 이후 3690곳이던 보육시설은 2003년 현재 2만4142곳으로 늘어났지만 정작 직장여성들은 아이를 맡길 곳이 없다고 아우성이다. 보육의 질과 다양성이 따라주지 못했기 때문이다.

출산휴가 중인 이모씨(34·서울 용산구 이촌동)는 첫째까지는 지방에 사는 친정어머니에게 맡겼으나 둘째아이를 낳으면서 보모를 들일 예정이다.

“버스정류장 앞이나 자장면 집 2층에 있는 보육시설을 보고 깜짝 놀랐습니다. 시설이 낫다는 구립어린이집이나 삼성어린이집은 2년 이상 기다려야 들어갈 수 있고요. 또 종일반이라고 해도 오후 3∼4시면 데려와야 하는데 퇴근시간이 늦은 사람은 어쩔 수가 없어요. 결국 월 120만∼150만원이 들더라도 아예 입주 보모를 들이기로 했습니다.”

아직까지 보육비도 부모의 부담이 크다. 보육비 중 정부 부담은 겨우 22%다. 2002년 보육시설 운영비 1조9981억원 중 정부의 예산 지원은 4411억원이며 나머지 78%가 부모 부담이다.

이씨와 같이 보육시설을 이용하지 않고 친족이나 보모에게 비용을 지불하는 비형식 보육비까지 포함한다면 부모 부담은 더 높아진다.

참여정부의 보육비전을 보면 출산휴가와 육아휴직을 활성화하고 취업여성에게 가정보육교사를 파견하겠다는 계획이다.

4세 이하 아이에 대해서는 소득수준별로 차등지원을 하고 특히 저소득층 가구에 대해서는 보육료를 전액 지원하겠다는 것이다.

여성부 김태석 보육정책국장은 “저소득층에 대한 보육비 지원과 함께 보육시설 평가인증제와 보육교사자격증제를 실시해 안심하고 맡길 수 있는 질 높은 보육서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

그러나 이상미씨는 “중산층 여성에 대한 보육대책이 미흡해 출산율을 높이는 데는 한계가 있을 것”이라며 회의적인 견해를 보였다.

양정은씨는 “선진국에서 육아휴직의 변형된 형태로 활용되는 단축근로시간제나 시차제근무가 훨씬 효과적일 것”이라고 주장했다.

‘대한민국에서 애 키우면서 직장 다니는 여자가 가장 불쌍하다’는 우스갯소리가 진짜 우스갯소리에 그쳤으면 하는 것이 많은 여성들의 소망이다.

김진경기자 kjk9@donga.com

여성 >

-

고양이 눈

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

월요 초대석

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[여성암 명의]갑상샘암은 수술 안해도 된다?…장항석 교수와 풀어본다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/06/21/114027180.1.jpg)

댓글 0