약사 김모씨(48·여)는 3개월 전부터 피부가 가렵고 벌겋게 달아올랐다. 알레르기라고 생각하고 약을 먹어봤으나 그때뿐, 며칠 지나면 증상이 재발됐다. 최근 한 대학병원에 가보니 ‘새집증후군 초기’라는 진단이 나왔다.

김씨 집에서 나온 포름알데히드의 농도는 0.3ppm(1ppm은 100만분의 1의 대기오염 정도를 나타냄)으로 일본 보건당국의 기준 0.08ppm의 4배 가까이나 됐다. 4개월 전 마루, 벽지, 인테리어를 전면 교체했던 것. 의사의 권유에 따라 거처를 옮긴 지 1주일 만에 증세가 호전됐다.

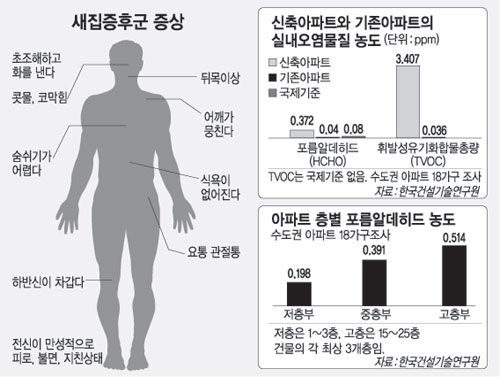

▽새집증후군 심각하다=5월 초 국내에서 처음으로 새집증후군 클리닉센터를 개설한 한양대병원에는 상담전화가 매일 15통가량 걸려오고 있다. 지금까지 10명이 새집증후군 환자로 판명됐다. 이들은 피부가 가렵거나 기침이나 콧물이 생기고 기관지가 아픈 증상을 나타냈다.

한양대 산업의학과 송재철(宋在鐵) 교수는 “새집 냄새는 1∼2일 만에 사라지는 것처럼 느껴져 스스로 ‘새집증후군에 걸렸다’고 의심하는 경우는 드물다”면서 “하지만 장기간 실내 오염물질에 노출되면 천식, 아토피피부염, 기관지염 등 2차 질환으로 발전할 가능성이 있다”고 말했다. 1주일가량 새 집에서 벗어나 있으면서 약물 치료를 하면 낫는 경우가 많지만 체질에 따라 증상 지속 기간이 달라진다고 한다.

▽집이 아니라도 문제된다=시민환경기술센터가 6월 중순 대전지역의 어린이집, 유치원, 학교, 노인시설 등 17곳을 조사한 결과 포름알데히드, 스티렌(내분비계 교란 물질) 등 오염물질 농도가 대부분 국제기준을 넘는 것으로 나타났다. 올 5월에 문을 연 어린이집에서는 발암물질인 포름알데히드가 관련 국내법이 정한 기준의 1.7배인 0.174ppm이 나왔다. 어린이집 2곳과 유치원 5곳에서 측정된 스티렌의 농도는 세계보건기구(WHO)의 기준을 초과했다. 새집증후군은 집에서만 생기는 게 아니라는 얘기다.

실내 오염물질은 건축 자재 이외에 옷가지, 화장품, 방충제, 세정제, 가스레인지 등에서도 나온다. 경원대 건축설비학과 윤동원 교수는 “새로 지은 집만 문제가 되는 게 아니다”면서 ‘새집증후군’보다는 ‘건물병증후군’이 더 적합한 표현이라고 말했다.

▽집값이나 브랜드와 무관하다=단독주택 또는 전원주택이 아파트보다 덜 오염돼 있다고 말할 근거도 없다는 지적이다. 한국건설기술연구원 이윤규 선임연구원은 “고급 수입 자재라도 방부 처리를 잘못한 결과 국내산 자재보다 더 오염돼 있는 경우가 많다”고 말했다.

‘값비싼 아파트는 괜찮겠지…’ 하는 기대도 사실과 다르다. 한국건설기술연구원이 지난해 말부터 올해 초까지 대형 건설업체들이 지은 수도권 아파트 18가구를 조사한 결과 분양가 또는 브랜드와 실내 오염물질 농도는 아무런 상관관계가 없었다.

층별로는 고층(최상위 3개층), 중층, 저층(1∼3층) 순으로 오염도가 높은 것으로 밝혀졌다. 한국건설기술연구원이 수도권의 10∼25층짜리 3개 아파트단지의 층별 오염도를 측정한 결과다. 고층은 햇빛을 많이 받아 오염물질을 내보내는 화학작용이 활발하기 때문으로 풀이된다. 저층의 오염된 공기가 계단이나 파이프를 통해 올라가는 ‘굴뚝효과’도 작용한 것으로 분석됐다.

▽지은 후 2년까지가 가장 문제=아파트의 실내 오염물질 농도는 대체로 입주한 지 1년6개월∼2년 후면 국제기준 이하로 내려간다. 연구원의 조사 결과 입주 직후 아파트의 포름알데히드 농도는 평균 0.372ppm인 반면 준공한 지 1∼2년 지난 아파트는 평균 0.04ppm이었다. 휘발성유기화합물총량(TVOC)도 각각 3.407ppm과 0.336ppm으로 큰 차이가 났다.

농도가 절반으로 떨어지는 반감기(半減期)는 포름알데히드가 4.2년이며 TVOC는 아직 알려지지 않았다. 이 연구원은 “가구를 교체하면 오염물질 농도가 다시 증가하는 경우도 많다”면서 “지속적인 관심과 관리가 필요하다”고 말했다.

이철용기자 lcy@donga.com

조인직기자 cij1999@donga.com

|

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0