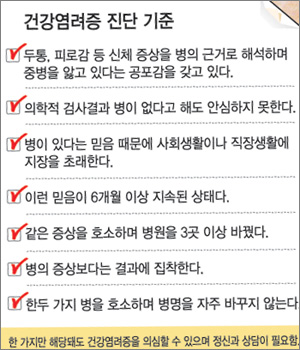

이보다 더한 경우가 있다. 이른바 건강염려증이다. 땀, 피로 등 미약한 신체증상을 근거로 자신이 중병에 걸렸다고 믿으며 불안해한다. 물론 검사를 해도 이상이 발견되지 않는다. 이 역시 정신의학 ‘교과서’에 나오는 엄연한 정신장애다.

최근 이곳저곳 건강정보가 넘치면서 건강염려증 환자가 부쩍 늘었다. 아는 게 오히려 병을 만든 꼴이다. 내과, 가정의학과 환자의 4∼6%가 여기에 해당할 정도다. 혹시 내 남편이, 내 아내가 건강염려증은 아닐까.

▽건강염려증 환자의 특징=병원 이곳저곳을 전전하는 ‘병원쇼핑’이 공통적으로 나타난다. 그러면서도 의사의 설명을 안 믿는다. 자신의 증상을 길고 자세하게 설명하면서 답답해한다. 또 자신이 충분한 치료를 받고 있지 못하다고 믿는다. 의사가 병을 발견 못하면 오진(誤診)이라며 무시한다.

|

한두 가지의 질환을 집중적으로 호소한다. 또 병의 증상보다는 결과에 집착한다. “머리가 아프다”가 아니라 “머리가 아픈 걸 보니 뇌중풍이다”고 하는 식이다. 의사가 말려도 아득바득 우겨서 수술을 하고야 마는 환자도 있다.

문제는 이 과정에서 정말 병이 커진다는 것. 병을 찾지 못해 우울증이 생긴다. 사회생활에도 지장이 생긴다. 의학적인 원인을 찾지 못하는 가슴통증, 소화불량, 두통 등 여러 증세가 반복적으로 나타나기도 한다.

심한 경우 망상장애로 이어질 수 있다. 예를 들면 “이미 암 세포가 온 몸에 퍼졌다”거나 “내장이 썩고 있다”고 속단해 망상에 빠지는 것이다.

▽어떻게 치료할까=가족의 지속적인 관심과 설득이 중요하다.

언뜻 꾀병으로 보일 수도 있다. 그러나 환자는 자신이 아프다고 믿고 있다. 이럴 때 가족이 무시하면 증상은 더욱 심해진다. 정신과 상담을 받을 수 있도록 설득한다.

건강염려증 환자들은 자신이 정신장애를 앓고 있음을 인정하지 않으려는 경향이 매우 강하다. 그래서 대부분 내과, 외과, 가정의학과, 신경과 등을 다니다 정신과를 찾기까지 몇 년이 걸린다. 정신과 치료를 받더라도 중도 포기하는 경우가 많다.

|

정신과 상담을 받고 약물을 꾸준히 복용하면 30∼50%는 증세가 좋아진다. 보통 항우울제나 항불안제를 복합처방한다. 내과 또는 외과 치료를 병행하기도 한다.

어떻게든 병을 고쳐야 한다는 강박관념에 빠져 검증되지 않은 비법(秘法)이나 민간요법에 기대려는 환자가 많다. 몸을 더 망칠 수 있기 때문에 가족의 ‘감시’가 필요하다.

예방할 수 있는 방법은 없을까.

건강염려증은 나이가 들면서 건강에 대한 자신감이 떨어지고 스트레스가 많아지기 때문에 생긴다는 게 의학자들의 추정이다. 정신분석학에서는 현실로부터 도피하고 싶은 무의식이 건강염려증을 부른다고도 본다. 편한 마음가짐을 가지는 것이 최선의 방법이다.

(도움말=삼성서울병원 정신과 윤세창 교수, 서울아산병원 정신과 유한익 교수)

김상훈 기자 corekim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0