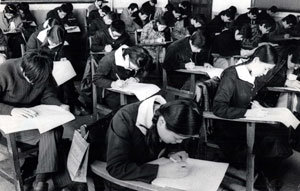

한국 사회에선 여전히 좋은 대학에 가느냐 못 가느냐가 개인의 인생사에 큰 영향력을 발휘한다. 교육은 오로지 대입을 위해서만 존재하는 것처럼 보인다. 이런 상황에서 입시 부정은 어쩌면 필연적인 결과일지도 모른다. ‘예비고사 세대’니 ‘학력고사 세대’니 입시제도 자체가 세대를 가르는 기준이 되는 사회다.

시험은 사회적으로도 한 사회가 갖고 있는 지식과 가치관을 뚜렷이 드러내는 중요한 절차다. 한국의 현행 대입 제도의 현주소는 어디인가.

○ 대입 변천사

광복 후 한국의 대학 입시는 시험문제의 관리 주체와 시험 유형에 따라 여러 차례 바뀌었다. 크게 △입학고사(1945∼1968) △예비고사+본고사(1969∼1981) △학력고사(1982∼1993) △대학수학능력시험(1994∼)으로 나눌 수 있다.

1945년부터 60년대 말까지는 대학이 시험 문제를 내고 입시 관리를 맡았던 시기다. 입학고사라는 이름으로 필답고사, 신체검사, 면접 등으로 학생을 뽑았다. 문제는 대학이 자율권을 악용해 정원을 초과해서 학생을 뽑거나 돈을 받고 자격도 없는 학생을 입학시키는 등 입시 부정이 만연했다는 점.

이를 해결하기 위해 1954년 대학입학 연합고사, 1962, 63년 대학입학 자격 국가고사가 도입됐지만 오래가지 못했다.

대학별 입학고사는 대학마다 기준이 달라 수험생이 혼란을 겪었고 고교에선 입시 위주의 교육이 이뤄지는 부작용이 있었다.

1969년 예비고사와 대학별 본고사를 치르는 방식으로 바뀌었다. 예비고사는 단편 지식 위주로 쉽게, 본고사는 국어 영어 수학 과목을 중심으로 까다롭게 출제됐다. 이 제도는 1980년까지 계속됐는데 당시 고액 과외가 성행하고 재수생이 크게 늘어나는 부작용을 낳았다.

1980년 7·30교육개혁조치를 통해 학력고사에 내신을 덧붙이는 방향으로 대입 제도가 다시 바뀌었다. 당시 정부는 교육 정상화와 과열 과외 해소를 내세웠다.

학력고사 체제는 1994년 대학수학능력시험이 시작될 때까지 유지됐다. 도중에 ‘선시험 후지원’에서 ‘선지원 후시험’으로 바뀌었고 논술 제도가 도입됐다가 사라지는 등 변화가 있었지만 큰 골격은 유지됐다.

1994년 ‘수능-내신-대학별 고사’가 한 데 섞인 시스템이 도입됐다. 내신 비율이 높아졌고 대학별 고사를 자유롭게 실시했다. 그러나 1995년 5·30교육개혁조치에 따라 1997년부터 대학별 고사는 논술고사를 제외하고 폐지됐고 내신도 학교 생활기록부로 대체됐다.

정부에 의해 통제된 시기에는 객관적인 학력 지표가 지나치게 강조돼 학력 저하가 문제가 됐고, 대학의 자율권이 보장되던 시기에는 부정 입학과 과열 경쟁이 문제가 됐다. 대입 제도는 이런 부작용을 해소하는 방향으로 그때그때 바뀌었다.

○ 객관식과 주관식

현재 대입 수능시험은 수리 영역의 몇 문항을 제외하면 모두 객관식 시험으로 출제된다.

객관식 시험은 평가자의 주관이 배제돼 객관적인 평가가 가능하고 기계적 채점이 가능해 많은 물량을 처리할 수 있다는 게 장점. 반면 본인의 독자적 생각을 판단하기 어렵고 짐작에 의한, 말하자면 ‘찍어서’ 정답이 나온다는 게 단점이다.

주관식, 특히 논문형 시험 역시 단점이 있다. 객관식 시험과는 반대로 평가자의 주관을 어떻게 배제하느냐가 문제다. 반복 채점이나 여러 채점자의 평가에 대한 평균을 구하는 방법 등이 고안되고 있다. 하지만 가장 큰 문제는 역시 채점에 걸리는 시간과 비용을 감당하기 어렵다는 점.

서울대의 한 교수는 “현행 수능시험에선 일정 유형의 문제를 빨리 푸는 방법을 배우고, 쉬운 문제를 안 틀리도록 성실하게 연습하고, 그 지루한 과정에서 반항하지 않는, 부유층의 성격 좋은 범재(凡才)가 우수한 성적을 받게 되어 있다”고 지적했다.

이런 문제 풀이 위주의 사교육에 의존할수록 대학에서 학력이 떨어진다.

지난해 한양대가 1997년부터 2001년까지 신입생 1학년 학점을 분석한 결과를 보면 제주-전남-경남-경북 순으로 성적이 좋았고 서울과 경기는 하위권이었다. 더욱이 서울 시내에서도 서초구와 강남구가 25개 자치구 가운데 각각 24위와 21위를 차지했다.

수능시험을 모두 주관식으로 바꾸면 안 될까. 일선 교육 관계자들은 대체로 부정적이다. 현재 답안지판독기(OMR)를 통해 채점을 하고 성적을 처리하는 데도 1개월가량 걸린다. 주관식으로 바꾸려면 시험 시기를 몇 개월 앞으로 당겨야 하는데 사실상 불가능하다고 한다.

○ 학력이 예전 같지 않다?

최근 발표된 ‘학업 성취도 국제비교 연구(PISA) 2003’ 보고서에 따르면 한국 고1 학생들의 학력이 세계 최고 수준인 것으로 나타났다. 이에 대해 “한국 학생들의 창의력이 높다는 게 입증됐다”는 평가와 “하향 평준화된 공교육을 사교육으로 메운 결과”라는 평가가 엇갈렸다.

문제는 학생 평균 성적은 높지만 최상위층은 그렇지 않다는 점. 보고서에서 전체 학생들의 문제해결력은 1위, 읽기 2위, 수학 3위, 과학 4위였지만 최상위권 학생들(5%)은 각각 3, 7, 3, 2위에 그쳤다.

매년 서울대 이공계 신입생을 대상으로 실시하는 수학성취도 측정 시험에서 최상위권 그룹(5%)의 평균 점수는 2002년 72.8점에서 지난해 72.3점으로 떨어지더니 올해 64.1점으로 추락했다.

서울대 측은 신입생들의 학력 저하 현상에 대해 과정을 중시하지 않고 결론만 중시하는 객관식 수능시험이 영향을 끼친 것으로 보고 있다. 수능시험은 깊이 생각하는 학생들이 손해를 보게 되어 있다는 것이다.

지금처럼 1, 2점차에 의해 당락이 결정되거나 소수점 차이에 따라 바뀌는 경우도 있는 상황에서 무언가 변화가 있어야 한다는 데는 이견이 없다. 과연 수능 점수가 학생의 진정한 지적 능력을 표현해 주는지 고민해야 한다는 것이다.

수능이 끝나면 ‘내가 누구냐는 질문은 정확한 대답을 허용하는가’라는 식의 철학적인 문제를 던지는 프랑스의 바칼로레아나 예체능과 봉사 활동 경력이 없으면 SAT(Scholastic Aptitude Test·학습능력적성 시험) 만점자도 탈락시키는 미국의 입시 제도가 늘 입에 오르내린다.

교육의 목표는 사회의 통합과 개인의 소질 계발이다. 문제는 이 두 가지가 민주주의에서 자유와 평등처럼 동전의 양면적인 성격을 갖고 있다는 점이다. 사회의 통합을 위해선 교육의 기회와 질이 평등하게 주어져야 하지만 지나치면 전반적인 질이 떨어지고 만다. 제대로 된 교육은 그 중간에서 균형을 잡아야 한다.

시험은 교육의 방향과 내용을 결정한다. 한국의 대입 제도가 가야할 올바른 방향은 어디일까. 이에 대한 정답 역시 그 중간 어디쯤에 있다.

▼대입 제도 변천사▼

(입학고사)

1. 1945∼53년 대학별 단독시험

2. 1954년 대학입학 연합고사

3. 1955∼61년 대학별 단독시험

4. 1962, 63년 대학입학자격 국가고사

5. 1964∼68년 대학별 단독시험

(예비고사+본고사)

6. 1969∼72년 예비고사, 대학별 본고사

7. 1973∼80년 예비고사, 대학별 본고사, 내신

8. 1981년 예비고사, 내신

(학력고사)

9. 1982∼85년 학력고사, 내신

10. 1986, 87년 학력고사, 내신, 논술

11. 1988∼93년 학력고사, 내신, 면접

(수능시험)

12. 1994∼96년 대학수학능력시험, 대학별 고사, 내신

13. 1997∼2000년 대학수학능력시험, 논술, 생활기록부

14. 2001∼2004년 대학수학능력시험, 논술, 추천서, 심층면접 등

홍석민 기자 smhong@donga.com

줌인 >

-

청계천 옆 사진관

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

2030세상

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[줌인]개콘-웃찾사… ‘코미디프로 전성시대’ 엿보기](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/12/23/6936149.1.jpg)

![[정용관 칼럼]무정부 상태를 원하나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218277.1.thumb.jpg)

댓글 0