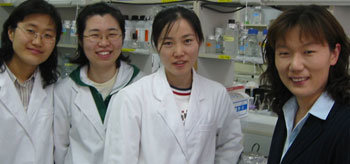

암 전이 억제의 원리를 세계 최초로 밝혀내 14일 저명한 과학잡지 ‘네이처’지에 논문이 실린 서울대 생명과학부 백성희(白盛喜·35·여) 교수. 그는 연구 과정에 대한 소회를 묻자 한참 망설이더니 “사실 지금도 ‘영광’보다는 ‘빚’이 많다”고 말문을 열었다.

백 교수는 2003년 미국 샌디에이고 캘리포니아주립대에서 연구교수를 지낸 뒤 귀국할 때만 해도 꿈에 부풀어 있었다. 암 전이에 대한 연구를 해 오면서 이미 세계적 저널에 20여 편의 논문을 발표한 터였다. 하지만 국내에서 그가 맞닥뜨린 현실은 냉혹했다.

귀국하자마자 그는 서울대가 주는 신임교수 정착금 1억 원으로 필요한 연구 기자재를 구입했다. 세포배양기를 비롯한 필수기기 5, 6개를 구입하니 지원금은 바닥났다.

추가 연구비를 마련하기 위해 과학기술부 등 정부의 연구지원 프로그램에 네 차례 지원서를 냈지만 모두 떨어졌다. 국내 암연구 지원금은 미국의 10분의 1 수준이며 지원금을 타기 위한 평균 경쟁률은 9 대 1이다.

눈앞이 아득했다. 개체당 50만∼100만 원 하는 항체를 살 돈이 없었다. 항체는 암 전이 연구에 필수적 물질이다. 딱한 사정을 전해들은 미국의 한 동료가 항체 100여 종을 보내와 위기를 넘겼다.

실험연구동에는 항온 멸균장치가 없어 지난해 봄에는 실험 중이던 세포들이 황사와 꽃가루에 오염돼 눈물을 머금고 모두 폐기하기도 했다.

지난해 9월 네이처지는 백 교수에게 논문 보완실험을 해 달라고 통보해 왔다. 실험에 필요한 세포 배양액은 L당 80만 원 정도의 고가인 데다 국내에 재고조차 없었다. 이때도 미국의 동료 연구원이 ‘나중에 갚으라’며 보내 줬다.

가까스로 지난해 말 보건복지부와 학술진흥재단에서 1억1000만 원을 지원받아 밀린 기기 외상값을 갚을 수 있었다. 그러나 주변 인사들은 백 교수가 연구를 위해 지인에게서 빌린 개인 빚이 여전히 상당한 규모라고 귀띔했다.

백 교수와 고락을 함께한 3명의 팀원은 모두 여성이다. 세계적 연구 성과를 낼 수 있다는 희망에 유학까지 포기한 김정화(金貞花·32) 박사는 “몸으로 때우자는 각오로 일했다”고 말했다.

기기가 부족한 탓에 다른 연구실로 재료를 들고 다니며 멸균 작업을 해야 했다. 백 교수가 밤낮없이 연구에 매진한 데는 남편인 김근일(金槿一·39) 숙명여대 자연과학부 조교수의 격려와 일곱 살 난 딸을 돌봐준 친정어머니의 도움이 컸다.

그에겐 지금도 미국으로부터 수시로 ‘러브콜’이 날아온다.

백 교수는 “내 한 몸 편하자고 남의 나라 부강해지는 것에 일조하는 건 도리가 아니다”며 말을 맺었다.

김재영 기자 jaykim@donga.com

김희경 기자 susanna@donga.com

日 교과서 왜곡 : 왜곡교과서 검정 통과 : 교과서 검정 및 채택 절차 >

-

횡설수설

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0