일제강점하 강제동원피해 진상규명위원회(위원장 전기호·全基浩)는 태평양전쟁이 끝난 뒤 연합군에 의해 B급, C급 전범으로 몰려 사형을 당했거나 유기징역형을 선고받고 일본에서 복역한 한국인 포로감시원들에 대해 진상조사를 하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 강제징용의 피해를 당하고도 마치 일본이 일으킨 태평양전쟁을 적극 도운 것으로 오인돼 처벌을 받은 뒤 고국으로 돌아오지 못한 이들의 한이 다소 풀릴 것으로 보인다.

위원회에 따르면 태평양전쟁 말기인 1940년대 초 3200여 명의 조선인이 강제로 끌려가 포로감시원으로 동원됐으며, 이 가운데 148명이 재판을 통해 유죄판결(사형 23명, 유기징역 125명)을 받았다.

위원회는 또 일본군 위안부 출신 4명에 대해서도 군위안부로는 처음으로 피해 사실 인정 결정을 내렸다.

위원회는 4월부터 최근까지 피해신고 137건을 심사해 86명을 희생자(사망자)로, 50명을 피해사실 인정자(생존자)로 결정하고 1명은 보류했다.

하종대 기자 orionha@donga.com

▼강제동원 피해신고 지지부진▼

|

위원회는 이에 따라 신고 접수기간을 연장하기로 하는 한편 일본 정부에 관련 자료를 넘겨달라고 끈질기게 요구하고 있지만, 일본 정부는 추가 보상 요구 등을 우려해 미온적인 태도로 일관하고 있다.

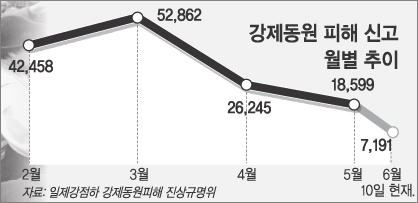

▽신고 접수 현황=피해신고서 접수 마감을 20일 앞둔 10일 현재 신고자는 총 14만7355명. 이는 300만 명(연인원은 800만 명)으로 추산되는 전체 피해자의 5%에도 미치지 못하는 수치. 1963년 한일협상 당시 일본 측이 제시한 피해규모(91만25명)나 재일본조선인총연합회(총련)가 자체 조사해 우리에게 건네준 명부(41만3407명)보다도 훨씬 적다.

▽신고 저조 원인=이처럼 신고가 저조한 이유는 무엇보다도 피해를 당한 지 60년 이상 지나 생존자가 극히 드문 데다 유족 역시 이를 입증할 만한 자료를 갖고 있지 않기 때문이다.

한국보건사회연구원 등에 따르면 올해 6월 현재 강제동원 피해자들의 생잔율은 2.04%. 피해자 가운데 살아 있는 사람이 겨우 6만여 명에 불과한 셈이다.

또 노무자들은 훈련소 수료증이나 부대원 사진 등 피해를 입증할 만한 자료가 비교적 풍부한 군인 군속과 달리 아무런 근거자료를 갖고 있지 않는 경우가 대부분이다.

▽문제점 및 전망=피해신고 건수는 곧바로 일제에 의한 강제동원 피해 규모와 직결된다.

그러나 이처럼 신고가 계속 저조하면 그동안 추산해 온 전체 피해규모를 확인할 길이 없게 된다.

더욱 큰 문제는 피해 규모 확정을 통한 대일 재협상 및 추가 보상 유도라는 위원회의 장기 전략이 물거품이 될 가능성이 높다는 것.

이에 따라 위원회는 이달 하순으로 예상되는 한일정상회담에서 노무현(盧武鉉) 대통령이 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 일본 총리에게 강제 징용된 조선인 노무자들의 후생연금 자료와 군인 군속들의 공탁금 관련 자료를 넘겨줄 것을 강력하게 요구해 달라고 외교통상부를 통해 요청해 놓은 상태지만 일본 측이 이에 응할지는 여전히 미지수다.

|

| 강제동원 총피해 규모(추계)와 실제 신고 인원 (단위:명) 10일 현재 | |||

| 구분 | 전문가 추계 | 신고 인원 | |

| 징용 | 한반도 내 | 646만8942 | 10만2760 |

| 해외 | 85만7643 | ||

| 징병 | 군인 | 23만2 | 2만6245 |

| 군속 | 15만5207 | 1만8104 | |

| 군위안부 | 4만∼20만 | 246 | |

| 총계 | 800만(300만) | 14만7355 | |

| 한반도 내 징용과 총계는 연인원. 총계의 ()는 중복을 제외한 피해자 수. | |||

하종대 기자 orionha@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![청소아줌마가 일제 고급 양갱 멋대로 꿀꺽…그냥 넘길 일인가요?[e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131044721.1.thumb.jpg)

댓글 0