전남 완도군 소안도에서 일제강점기 애국지사들이 망국의 한을 달래며 읊조렸다는 시구다.

‘항일의 땅, 광복의 섬’ 소안도는 완도에서 남쪽으로 20.8km 떨어져 있다. 뱃길로는 1시간 거리.

소안도는 일제강점 35년 동안 섬 주민들이 투옥된 기간을 합산하면 무려 300년 가까이 될 정도로 항일의식이 높았던 섬이다.

인구가 3800여 명에 불과하지만 소안도는 지금까지 20명의 건국훈장 서훈자를 배출해 전국에서 면(面) 단위 가운데 가장 많은 독립유공자가 나왔다.

|

이는 27명의 국가유공자를 배출한 의성 김씨 내앞(川前) 문중과 견줄 만하다. 독립유공자 후손인 김남천(金南千·82) 옹은 “내앞 문중은 경상도 안동을 근거지로 한 양반가문이라면 소안면 사람들은 전라도 작은 섬에 기반을 둔 평민이었다는 점에서 항일운동사에 큰 족적을 남겼다”고 말했다.

소안도는 목포에서 제주로 가는 길목에 있어 섬사람들이 일찍 외부 세계에 눈을 떴다. 1900년대에 서당과 야학을 세우고 신교육을 시작해 문맹자가 거의 없었다.

|

소안학교는 전국의 우국지사들이 교사를 자임하는 등 항일운동의 산실로 이름 높았다. 대표적 인사가 동아일보 지방부장을 지낸 이시완(李時琓) 선생이다. 이 선생은 지도상에도 잘 보이지 않는 소안도에서 크고 작은 항일 관련 기사가 올라오자 소안학교로 내려가 학생들을 가르쳤다.

소안항일운동기념사업회 김원택(金元澤·58) 사무국장은 “일제는 소안학교가 일장기를 달지 않는 등 반일에 앞장서자 1927년 강제로 폐쇄했다”며 “이 선생이 학교 폐쇄에 통분하며 지었던 ‘이별가’는 지금도 주민 사이에 널리 불리고 있다”고 말했다.

소안도를 ‘항일 성지’로 만든 인물은 비자리 출신 송내호(宋乃浩·1895∼1928) 선생. 1913년 서울 중앙학교를 졸업한 선생은 19세에 귀향해 중화학원에서 교편을 잡았다. 3·1운동 때 완도에서 만세시위를 주도하고 비밀결사조직인 ‘일심단’을 만들어 중국 광둥(廣東) 황포군관학교에 조직원을 파견하기도 했다.

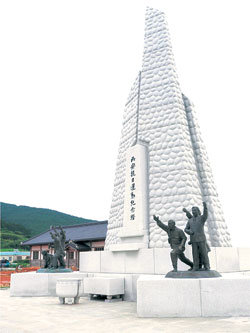

송 선생과 함께 활동했던 소안면 출신 독립운동가는 모두 88명이다. 기념사업이 본격화된 것은 1990년. 면민과 출향인사 등이 십시일반으로 돈을 거둬 섬에 항일운동기념탑을 세우고 사료집을 발간한 것이 계기가 됐다. 이때 처음으로 송 선생 등 14명이 독립유공자로 서훈됐다.

면민들은 올해 사회주의 계열 독립운동가들이 대거 국가유공자로 추서되자 잃어버린 반쪽의 독립운동사를 찾을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 사회주의 계열 독립운동가로 3월 서훈을 받은 정창남(鄭昌南·1900∼?) 선생의 손자 종래(鐘萊·53) 씨는 “광복 후 노선이 갈리긴 했지만 일제강점기에 조국의 독립을 위해 온몸을 바쳤다는 점에서 소안 사람들은 모두 하나였다”고 말했다.

소안도=정승호 기자 shjung@donga.com

■ 소안항일기념사업회 김장수 회장

|

광복 60주년을 맞은 소안항일운동기념사업회 김장수(金長洙·55·사진) 회장의 감회는 남다르다.

3년 전부터 국가보훈처와 전남 완도군이 30억 원을 들여 벌여 온 ‘항일운동 성지복원 공원화 사업’이 올해 완료됐기 때문이다.

“장구 모양으로 생긴 섬의 잘록한 곳(소안면 가학리)에 광복 60년 만에 항일운동기념관과 기념탑을 건립하고 옛 사립소안학교 교사를 복원해 6월 준공식을 가졌습니다.”

|

김 회장은 “때늦은 감이 있지만 소안의 항일운동사가 역사적인 평가를 받았다는 점에서 다행”이라면서 “선열들의 애국 애족 정신을 기리기 위해 지난해부터 소안학교 개교일인 5월 16일 섬에서 항일문화축제를 열고 있다”고 말했다.

소안도=정승호 기자 shjung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0