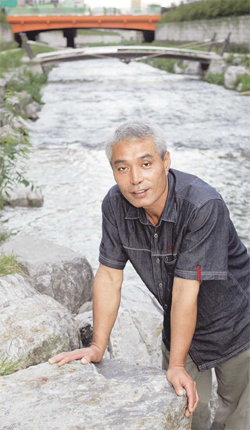

영훈조경 최창수(40) 조경사업반장. 그에게 있어 청계천은 단순히 물이 흐르는 곳이 아니다. 수천, 수만 개의 돌이 쌓인 곳. 그리고 그는 그 돌을 하나하나 자리 잡고 쌓는 일을 했다.

역사적 사업이라느니, 도심의 생태계를 복원했느니 하는 높으신 분들의 겉치레 말을 그는 잘 모른다. 그에게는 해야 할 일이었고 하루하루 최선을 다한 삶의 현장이었을 뿐.

그러나 청계천에 살을 부비고 땀방울을 흘리며 인간의 살 냄새를 배게 한 것은 최 씨와 같은 수많은 현장 근로자들이다.

이제 하루만 지나면 수많은 찬사와 스포트라이트는 모두 이명박(李明博) 서울시장과 시 간부들, 건설사 고위층에게 쏟아질 것이다. 비록 공사 관계자로 개막식 초청은 받았지만 그에게까지 돌아갈 칭찬과 찬사는 별로 많지 않아 보인다.

“이 공사에 참여한 모든 분들께 감사와 공을 돌립니다”라는 말 정도가 고작이 아닐까.

|

○ 제대로 된 돌 찾는데 애 먹어

그는 조경석을 쌓는 일을 한다. 청계광장 앞 모전교∼예지동 배오개다리까지 청계천을 따라 하천 변으로 쭉 놓인 조경석과 징검다리는 그의 작품이다. ‘그까짓것 그냥 놓으면 되는 거 아냐?’라고 말할지 모르지만 천만의 말씀.

많게는 2t까지 나가는 하나하나의 돌을 자연스럽게 배열하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

“중간 돌은 큰 것으로, 양옆에는 그보다 절반 정도 작은 돌을 배열해야 해요. 그게 높이 3단 전체 구간에서 서로 어울려야죠.”

다 똑같은 돌로 보이지만 하천 변에는 온양자연석, 보령석, 포천화강석, 산석 등 각종 돌이 사용됐다.

‘황금 보기를 돌 같이 하라’란 말도 있지만 사실은 제대로 된 ‘돌’ 구하기가 쉬운 일이 아니다. 돌을 구해 주는 업체는 따로 있지만 1∼2t이나 되는 큰 돌을, 그것도 어느 정도 모양에 맞춰 구하기란 무척 어려운 일.

“흔한 징검다리 돌 같지만 아래쪽은 물살을 견딜 수 있도록 넓은 모양으로, 중간은 흐름을 방해하지 않게 가운데가 들어가야 하죠. 또 물이 오는 방향은 어느 정도 모가 나서 물살을 헤치게 해야 하고 그러면서도 윗부분은 평평해야 하니까요. 꼭 장구 같은 모양이어야 하는데 그런 돌이 어디 흔한가요. ‘깎으면 되지 않느냐’고 묻는 사람도 있지만 돌을 가공하는 데는 돈이 엄청나게 들어가거든요.”

○ 이젠 소주 한잔 해야죠

지난해 3월부터 청계천에서 조경공사를 했으니 어느덧 1년 반이 지났다. 먼지와 콘크리트, 인부들의 고함과 차량소리로 어수선했던 현장은 어느새 깨끗한 물이 흐르는 멋진 하천으로 탈바꿈했다.

“애정도 있고, 애증도 있고…. 하지만 나중에 꼭 내 아내와 내 자식과 함께 오고 싶은 곳이죠.”

공사는 다 끝났지만 그의 손톱 밑에는 여전히 새까만 흙이 끼어 있다. 아직도 내심 미진하게 느끼는 부분이 있기 때문이다.

“한다고 했는데 좀 아쉬운 부분도 있고…. 돌을 만지다 보니 손이야 항상 이 모양이죠. 하하하.”

그에게 청계천은 돌들의 장소. 사람들은 물부터 보지만 그는 돌부터 본다.

“수천 개가 넘는 큰 돌 하나하나마다 놓을 당시의 모습이 눈에 선해요. 이제 다 끝났으니 소주나 한잔 해야죠.”

가을 도심을 유유히 흘러가는 청계천. 아무도 주목하지는 않지만 그와 같은 현장 근로자들의 땀이 없었다면 청계천은 오늘처럼 아름다운 모습으로 태어나지는 못했을 것이다.

이진구 기자 sys1201@donga.com

청계천, 우리곁으로 >

-

이진형의 뇌, 우리 속의 우주

구독

-

횡설수설

구독

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[청계천,우리 곁으로]두만강에서 낙동강까지 8도 물 떠와 합수](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2005/09/30/6955015.1.jpg)

댓글 0