‘휴강대마왕(休講大魔王).’ 무협지에 등장하는 검객의 이름이 아니다. 성균관대 A 교수는 2주일에 한 번은 ‘어김없이’ 휴강을 하기 때문에 이 같은 별명을 얻었다. A 교수의 휴강은 ‘필살기(必殺技)’다. 그는 휴강을 사전에 공지하는 일이 거의 없다. 수업시간이 15분 정도 지나 강의실에 조교가 들어오면 곳곳에서 짐을 챙기는 소리가 들린다. 이미 학생들에겐 익숙한 일이다.

그의 강의는 ‘부담 없는 수업’으로 알려져 있다. 1999년 이후로 별로 달라진 게 없다는 것이 A 교수의 강의를 들은 학생들의 전언이다. 그는 중간고사를 치르지 않는다. 기말고사 문제는 매년 비슷하다. 한 학기에 딱 하나를 내 주는 과제는 분량만 많으면 좋은 점수가 나온다.

▽학생들 “시간이 아까워”=2학점짜리 수업을 맡고 있는 한국외국어대 B 교수. 그는 3주일마다 한 번씩 쪽지시험을 본다. 시험시간은 20∼30분. 시험지를 거두고 나면 B 교수는 “지난주에 배운 내용을 복습하라”고 말한 뒤 사라진다. 사실상 휴강인 셈. 그가 한 학기 수업 가운데 시간을 제대로 채운 강의는 손에 꼽을 정도다.

고려대 C 교수, 이화여대 D 교수처럼 TV의 오락 프로그램에 자주 출연하거나 직접 방송을 진행하는 교수 역시 휴강이 잦다.

D 교수의 강의를 듣는 한 학생은 “휴강이야 방송 스케줄 때문이라고 이해할 수 있지만 수업시간에도 대부분 방송 얘기를 하며 강의를 때우는 듯한 느낌을 받을 때면 솔직히 시간이 아깝다는 생각이 든다”고 말했다.

연세대 E 교수는 대학에서 중요 직책을 맡고 있는 데다 언론에도 자주 칼럼을 기고하는 등 대외활동이 많다. 이 때문인지 한 학기 평균 5번 이상 휴강을 하는 것으로 유명하다. 이번 학기에는 벌써 10번 가까이 휴강을 했다고 한 수강생은 전했다. 현재 수강생은 9명.

한 수강생은 “워낙 수업이 짜임새가 없어 공부를 하고 싶어 하는 학생은 이 수업을 듣지 않는다”며 “이번에 복학한 터라 정보가 없어 이 수업을 듣게 됐다”고 푸념했다.

3학점짜리 수업을 맡고 있는 서강대 F 교수는 2시간 동안 영화를 보고 1시간은 영화의 줄거리를 토대로 강의한다. 한 수강생은 “대부분 전쟁영화여서 실제 강의 주제와 큰 관련성이 없다”면서 “설령 영화와 강의 주제가 밀접하다고 해도 미리 영화를 보고 오도록 하면 되지 꼭 수업시간에 영화 감상을 하는 이유를 모르겠다”고 말했다.

F 교수는 “미국에서 출간된 책을 교재로 삼으려고 했는데 한국에서 책을 구하지 못했다”면서 “첫 시도여서 생각만큼 잘 되지 않고 있으며 학생들이 불만을 갖고 있다는 것도 알고 있다”고 말했다.

▽대학들 부실강의 방관=이처럼 황당한 강의에는 대학의 시스템도 한몫을 하고 있다. 교수가 강의를 뒷전으로 미루더라도 대학은 별다른 제재를 하지 않고 있으며, 강의를 잘하더라도 혜택(인센티브)이 없기 때문이다.

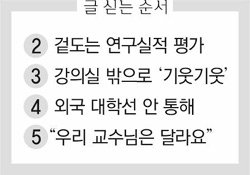

명지대 강규형(姜圭炯·역사학) 교수는 “2002년부터 명지대는 연구실적 40%, 교육(강의) 40%, 봉사 10%, 교육행정 10%씩 구분해 교수평가를 하고 있다”며 “연구실적이 부진한 교수 7명이 해직될 정도로 평가가 엄격하다”고 말했다.

하지만 이 대학의 경우에도 연구실적에 대한 평가는 엄격할지 모르나 강의평가는 그렇지 않다. 이 때문에 교수들은 임용이나 승진에 큰 영향을 미치는 연구실적 등에만 매달려 강의는 소홀해질 수밖에 없다는 것이 강 교수의 고백이다.

연구실적에 의한 엄격한 평가 역시 2002년 이후 임용된 교수에게만 적용된다. 그 이전에 임용된 교수는 굳이 강의나 연구에 열을 올리지 않더라도 자리를 보전할 수 있다.

임용연도에 따라 평가기준이 다른 대학은 이 대학뿐이 아니다.

성균관대는 2002년부터 ‘계약임용제’를 실시하고 있다. 4년 단위로 연구실적에 따라 재임용 여부를 결정하고 정년 보장 심사도 훨씬 까다롭게 할 계획이었다. 그러나 교수 노조의 반발로 정교수가 될 경우 정년을 자동적으로 보장하는 것으로 후퇴했다.

대학의 그릇된 ‘동류의식’도 ‘농땡이’ 교수의 토대를 형성한다. 교수는 자기가 선호하는 사람을 후임 교수로 뽑고 인맥을 관리한다. 이렇게 형성된 ‘패거리 문화’ 속에서 서로의 흠결을 눈감아주는 것은 인지상정이다.

▽대외활동 되레 부추겨=대학 당국이 교수를 강의실 밖으로 밀어내기도 한다. 연구실적을 강조하는 것 이상으로 정부나 기업의 프로젝트를 따내는 교수를 높이 평가하는 분위기는 교수를 ‘세일즈맨’으로 만들고 있다는 것.

특히 일부 지방대에선 입시 홍보나 학생 취업률을 교수 평가의 주요 항목으로 삼기도 한다. 입시철과 취업시즌이 맞물린 연말에 이들 대학에서 교수의 얼굴을 보는 것은 ‘하늘의 별 따기’라는 말이 나돌 정도다.

미국에서 4년간, 한국에서 3년째 교수를 하고 있는 연세대 김성호(金聖昊·정치외교학과) 교수는 “한국 교수들은 연구와 교육 말고도 해야 할 일이 너무 많다”며 “한국 교수의 대외활동은 사회적 상황에 따라 주어지는 측면도 있으나 지나칠 경우 교육의 본령에서 벗어날 수 있다”고 지적했다.

|

이재명 기자 egija@donga.com

동정민 기자 ditto@donga.com

■ 공직 진출 우후죽순…정치권 러브콜에 주저없는 ‘외도’

교수들의 내실 있는 강의와 연구는 외부활동과 필연적으로 상충되기 마련이다.

▽교수 출신 ‘위원’이 너무 많다=교수들의 진출이 활발한 곳이 정부의 각종 위원회다.

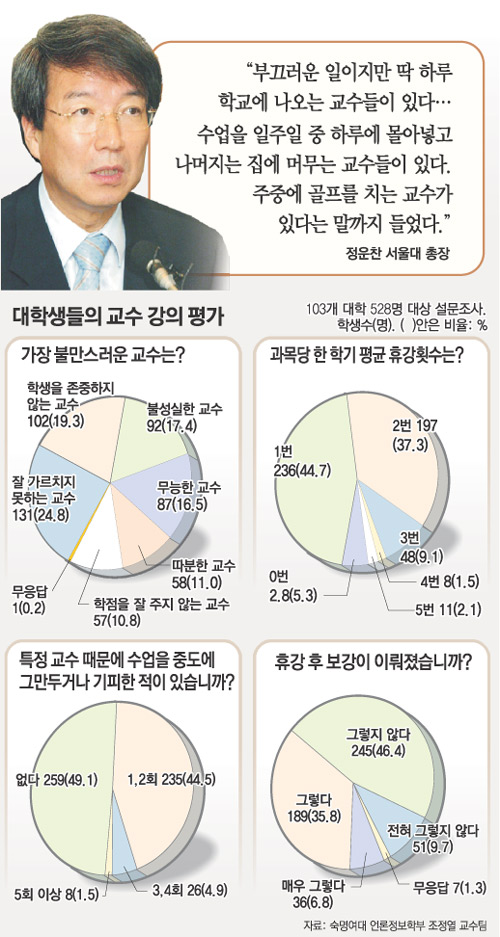

청와대, 국무총리실을 비롯해 정부 부처 산하의 각종 위원회는 모두 381개. 이 가운데 인터넷 홈페이지를 통해 위원들의 명단을 공개하고 있는 88개 위원회를 대상으로 위원들의 출신을 분석한 결과 위원 1282명 가운데 39.6%인 508명이 현직 교수였다.

이들 가운데 2개 이상 위원회에 참여하는 교수는 69명, 3개 이상은 16명이었다. 대학별로 보면 서울대가 60명으로 2위인 연세대(19명)의 3배가량이었다.

10위권 안에 든 대학 가운데 충북대(16명) 경북대 제주대(이상 13명) 전남대(12명) 등 지방대는 4곳이다. 지방대 교수의 경우 위원회 활동을 위해 서울을 오가야 하는 경우가 많아 강의에 더 많은 지장을 받을 가능성이 높다.

▽총선 때마다 몸살 앓는 대학=학기 중 선거가 있어 교수가 출마하면 해당 강의는 공중에 뜨고 만다. 교수가 복직할 때도 강의 조정에 진땀을 뺀다.

정부와 정치권의 잇단 ‘러브콜’이 교수 자신에겐 영광일 수도 있지만 학생들은 ‘제대로 수업 받을 권리’를 보장받지 못하는 요인이 되기도 한다.

지난해 4월 17대 총선 출마자 1365명 가운데 7.5%인 103명이 ‘교육자’였다. 이들의 대부분은 현직 교수. 이들 가운데 33%인 34명이 금배지를 달았다.

이는 과거 총선과 비교할 때 엄청나게 높은 당선율이다. 16대 때는 55명이 출마해 12.7%인 7명만이 당선됐다. 15대 때 당선율은 13.8%, 14대 때는 9.1%에 그쳤다. 특히 17대 총선에선 비례대표에 출마한 교수 31명 가운데 절반이 넘는 16명이 당선됐다.이재명 기자 egija@donga.com

|

문병기 기자 weappon@donga.com

교수는 오늘은 어디 >

-

이진형의 뇌, 우리 속의 우주

구독

-

고양이 눈

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[교수님 오늘은 어디계세요?]강의실 밖으로 '기웃기웃'](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2005/12/01/6959424.1.jpg)

![[송평인 칼럼]민주당 더 욕심부리면 뼈다귀 놓친 개꼴 된다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130718419.1.thumb.jpg)

댓글 0