한 국립대 공대의 A(39) 교수는 박사과정을 같이했던 후배에게서 자기가 쓰는 논문에 공동 저자로 포함시켜 주겠다는 ‘호의’를 제안받았다. 이 대학의 경우 공동 작성 논문에는 단독 논문의 70%에 해당하는 점수를 인정해 준다.

A 교수는 “SCI 논문에 이름 끼워 주기는 아주 친하거나 특수한 관계에서만 이뤄지는 일”이라고 전제한 뒤 “지난 5년간 16편의 SCI급 논문을 발표했는데 그중 3편은 박사과정 때 지도교수의 지시에 따라 연구에 참여한 적이 없는 사람들의 이름을 넣었고, 1편은 후배가 ‘상부상조하자’며 내 이름을 넣어 준 경우였다”고 말했다.》

▽겉도는 평가=대학 교수들이 몇 년 동안 논문 한 편 안 쓰고도 편히 지내던 ‘녹록하던 시절’은 이제 호랑이 담배 피우던 때 얘기다. 특히 이공계의 경우 SCI급 논문을 요구하는 강도가 갈수록 거세지고 있다. 상당수 대학이 전임강사(2∼3년)-조교수(3∼5년)-부교수(4∼6년)-정교수로 이어지는 승진 과정에서 일정량의 논문을 발표하지 못하면 승진을 시키지 않거나 재임용을 하지 않는 기준을 적용하고 있다. 문제는 이런 기준이 실제론 엄격하고 공정하게 적용되지 못하는 경우가 많다는 점이다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)에서 교수로 일하다 최근 서울 시내 한 대학 공대로 옮긴 B(42) 교수는 가점을 얻기 위해 해외 학회지에 논문 발표 섭외를 하느라 스트레스를 받아 위궤양이 생겼다.

“미국에서도 이렇게까지 연구 실적 때문에 스트레스를 받진 않았어요. 연구를 독려하는 건 좋지만 양적 외형적 평가에 치중하다 보니 정작 연구의 질에 대한 평가는 소홀하고, 온갖 편법을 동원하는 ‘누워서 크는 콩나물들’이 적지 않은 것 같아요.”

한 국립대의 C 교수는 “기준 충족을 위해 365일 연구실을 지키는 교수들이 점점 늘어 가고 있지만 한편에선 아직도 인간관계를 통해 여기저기 이름을 걸치는 방식으로 이 기준을 통과하는 ‘묻어가는 선수들’도 남아 있다”고 말했다.

보직을 맡고 있는 국립대 D 교수는 “외부 전문가들에게 맡겨 논문의 질을 심사하지만 수준이 낮아 탈락한 경우를 거의 보지 못했다”고 말했다. D 교수는 또 “몇 년 전 연구 업적이 부족해 재임용에서 탈락했던 교수가 계속 재심을 청구해 학교가 어려움을 겪고 있다”면서 “사정이 이렇다 보니 연구 업적이 부족해도 재임용에서 탈락시키기가 쉽지 않다”고 말했다.

인문사회과학 분야는 대부분의 대학이 한국학술진흥재단에 등재된 학술잡지에 발표한 논문이 몇 편이냐를 연구 평가의 기준으로 삼는다. 그러다 보니 국내 학술지가 급증하고 있다. 10년 전 1176개였던 학술지는 2004년 현재 2079개로 늘었다.

김호기(金晧起) 연세대 사회학과 교수는 “교수들의 연구 성과에 대한 평가가 강화되면서 논문을 발표할 공간에 대한 수요가 늘어남에 따라 나타난 현상”이라고 말했다.

조성택(趙誠澤) 고려대 철학과 교수는 “학술진흥재단 등재지가 되기 위해서는 제출받은 논문 중 상당수를 탈락시켜야 하는데 이를 위해 학술지 편집위원들이 자신의 논문을 제출했다가 탈락시키는 변칙적 방법까지 동원된다”고 지적했다.

▽외형적 실적 치중=한국 교수들의 연구 환경은 매우 열악한 게 사실이다. 일부 명문대를 제외하고는 교수들이 신입생 유치, 졸업생 취업 알선 등을 위해 발이 아프게 뛰어다녀야 하는 상황에서 논문 편수 요구까지 맞춰야 한다. 그러다보니 단기간에 건수 올리기에 급급해 질적으로 우수한 논문을 쓰기 어려운 구조적 문제점을 낳고 있다.

최근 대학 교수 임용에서 탈락한 E(35) 박사는 “개별 논문의 질은 우수했지만 논문 수가 부족해서 탈락했다는 이야기를 들었다”면서 “1편의 논문을 공들여 쓰느니 이를 3, 4편으로 쪼개서 발표하라는 선배들의 충고가 남 이야기가 아니었음을 절감했다”고 말했다.

논문 대신 전시회 횟수로 연구실적을 평가하는 미술대나 디자인 관련 학과에서도 편법이 등장한다. 의상디자인을 전공한 한 교수는 “개인전을 열려면 비용이 어마어마하기 때문에 단체전을 많이 한다. 그런데 점수는 단체전 참가자가 똑같이 나눠 갖기 때문에 필요 점수를 얻기 위해 거의 매달 단체전을 해야 한다. 그러다 보니 같은 작품을 각도만 달리해 찍어 올리기도 한다”고 말했다. 미술 전공인 한 교수도 “전시회 준비 기간엔 휴강이 당연하고 디스플레이 준비에 학생들이 동원되는 건 예사다. 학생들이 교수를 뒷바라지하는 꼴이다”고 한탄했다.

일단 정교수가 되고 나면 논문 의무 규정이 없는 경우가 많아 연구보다는 대형 연구 프로젝트의 수주나 대외활동에 주력하는 교수들도 많다. 한 유명 사립대의 F 교수는 자신이 맡은 강의 상당수를 시간강사에게 돌리고 연구논문도 발표하지 않으면서 TV 출연 등 대외활동에 주력해 동료 교수들의 빈축을 샀다. 그러나 최근 거액의 연구 프로젝트를 유치하는 수완을 발휘했다. 한 동료 교수는 “비록 연구 실적은 없지만 학교와 제자들에게 큰 혜택을 가져다준 F 교수를 비난할 수 없는 게 우리 대학의 현실”이라고 말했다.

|

권재현 기자 confetti@donga.com

전승훈 기자 raphy@donga.com

홍성철 기자 sungchul@donga.com

▼교수 절반이상 3년간 연구실적 입력안해▼

양적인 면에서도 우리 교수 사회의 연구 풍토는 갈 길이 멀다.

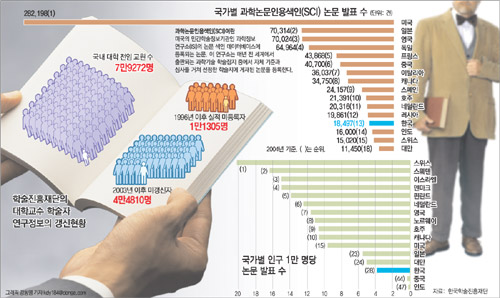

2004년 한국인이 발표한 SCI 논문은 1만8497편으로 세계 13위였다. 인구 비례로 환산하면 28위로 떨어진다. 아시아 경쟁국인 싱가포르(12위), 일본(23위), 대만(24위)에 비해 처지는 수준이다.

한국학술진흥재단(학진)은 연구업적 관리를 위해 교수들이 스스로 학술연구자정보 사이트에 연구 성과를 입력하도록 하고 있는데 학진이 확보한 7만9272명의 학술연구자 중에서 절반이 넘는 4만4810명이 지난 3년간 한 번도 이를 업데이트 하지 않았다.

어쨌든 현재 교수들의 연구실적을 평가하는 가장 중요한 기준은 SCI 또는 학진 등재 학술지에 실렸는지 여부다.

그러나 이런 기준만으로는 공정하고 객관적인 평가가 어렵다는 지적이 많다. SCI 등재 학술지는 의학 약학 생물학처럼 역사가 오래된 분야는 상대적으로 많은 반면 최근에 각광받는 분야의 학술지는 적기 때문이다. 또 학진 등재 학술지는 국내 전체 학술지의 절반 이상을 차지하기 때문에 변별력이 떨어진다.

학진은 이러한 문제점을 극복하기 위해 올해 ‘한국 학술지 인용 색인’(KCI) 시스템을 개발했다. KCI 시스템은 국내 학회나 연구기관별로 흩어져 있던 논문 데이터베이스(DB)를 집적해 논문 제목과 저자만 알면 논문 인용 횟수를 검색할 수 있도록 했다.

그러나 KCI의 활용은 2007년부터 가능하다. 또 해당 전공이 첨단 분야이고 연구자의 수가 적은 경우는 논문이 아무리 우수해도 인용지수는 낮을 수 있다. 따라서 해당 전공분야별로 학자들이 대체적으로 수용할 수 있는 평가기준을 마련하는 것이 중요하다는 지적이다.

김용성(金容成) 학진 연구기반지원단장은 “현재 세부 전공별로 난립한 학회를 통합하는 한편 학진 등재지 가운데서도 더 권위를 인정해 줄 수 있는 학술지의 기준을 분야별로 설정할 필요가 있다”면서 “논문 저자의 범위를 어디까지 인정할 것인가에 대해서도 학계 자체의 기준 마련이 절실하다”고 말했다.

권재현 기자 confetti@donga.com

교수는 오늘은 어디 >

-

청계천 옆 사진관

구독

-

월요 초대석

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[교수님 오늘은 어디계세요?]강의실 밖으로 '기웃기웃'](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2005/12/01/6959424.1.jpg)

![강경 보수 불씨 지핀 독일의 ‘러스트 벨트’[특파원 칼럼/조은아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218254.1.thumb.jpg)

댓글 0