“국민연금을 믿을 수 없다. 차라리 저축이나 개인연금 등으로 노후를 준비하겠다.”(일부 전문직 종사자)

자영업자의 소득 파악 문제는 국민연금제도의 ‘아킬레스 힘줄’로 꼽힌다. 자영업자 중 의사 변호사 연예인 등 고소득자는 수적으로는 일부지만 그들의 소득 축소 신고는 국민연금의 형평성 논란을 초래하고 있다. 이는 저소득자나 성실 신고자의 피해 의식과 반발을 불러 국민연금제도 자체를 불신하게 만든다. 자영업자도 불만이 있기는 마찬가지. 이들은 “소득을 성실히 신고할수록 우리만 손해”라며 아예 연금 가입과 납입을 기피하기도 한다.

○ 성실 신고자만 ‘봉’

중견기업 과장인 김용석(38·대구 달서구) 씨는 국민연금만 생각하면 손해를 보는 것 같다. 자영업자인 친구와의 형평성 때문이다.

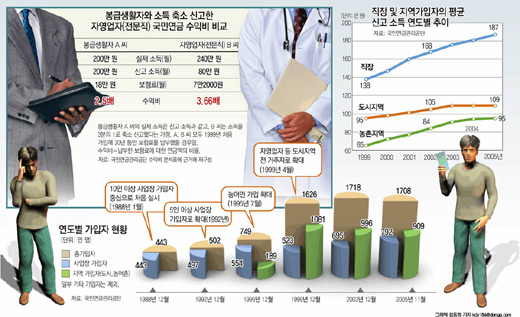

김 씨의 월급은 240만 원 남짓. 월 연금 보험료는 21만6000원이다. 친구 박모 씨는 백화점에서 의류점을 운영하며 월 소득이 900만 원을 웃돌지만 보험료는 김 씨와 비슷하다. 박 씨가 소득을 크게 줄여서 신고했기 때문.

김 씨는 “소득이 친구의 4분의 1가량인데 보험료를 비슷하게 내는 게 말이 되느냐”며 불만을 터뜨렸다.

국민연금의 전 국민 확대 실시 첫해인 1999년 의사 변호사 공인회계사 등 12개 전문직 종사자 3만4535명이 새로 지역가입자로 등록했다.

이 가운데 938명은 자신의 월 소득을 최저생계비에도 못 미치는 88만5000원 이하로 신고했다. 당시 국민연금관리공단은 최저생계비로 신고한 사람 외에도 상당수가 실제 소득에 비해 낮게 신고한 것으로 분석했다.

국민연금관리공단이 지난해 국회에 제출한 ‘2001년 전문직 종사자 월 소득 신고 명세’에서도 고소득자가 불성실하게 신고한 점이 엿보인다.

전체의 37.3%인 1만2548명이 직장인 평균 소득과 비슷한 287만 원으로 신고했다. 이 가운데 절반은 의사 한의사 치과의사 등인 것으로 나타났다.

고소득자가 소득을 줄여 신고하면 저소득자가 상대적으로 피해를 볼 수밖에 없다.

순천향대 김용하(金龍夏·금융보험학) 교수는 “현재의 국민연금제도는 저소득자에게 혜택을 주기보다 거짓 소득 신고자의 배만 불릴 여지가 크다”고 말했다.

지난해 국민연금 가입자의 월평균 신고 소득은 농촌 지역 가입자가 95만 원, 대부분 자영업자인 도시 지역 가입자가 105만 원인 데 비해 직장인 가입자는 187만 원이었다.

이 때문에 고소득층이 져야 할 저소득층에 대한 지원 부담을 봉급 생활자가 떠안고 있다는 불만도 나온다.

|

○ ‘국민연금은 NO, 개인연금은 YES’

국민연금에 대한 불신 탓에 돈이 있어도 내지 않는 중산층도 많다.

김정출(가명·33) 씨는 지방을 돌아다니며 재고 의류를 처리하는 이른바 ‘땡처리’ 업자다. 월 소득은 평균 1000만 원. 하지만 국민연금에는 가입하지 않고 있다.

그는 “국민연금을 열심히 내봐야 내게 돌아오는 게 있을지 의문이다. 다른 사람 좋은 일만 시킬 것 같다”고 말했다.

김 씨는 국민연금 대신 개인연금과 종신보험 등에 매달 100만 원 정도를 넣고 있다.

국민연금연구원 김성숙(金聖淑) 연구위원은 “돈이 있어도 국민연금을 외면하는 사람이 150만∼220만 명에 이르는 것으로 추산된다”고 밝혔다.

2005년 보건복지부 조사에서는 국민연금 보험료 납부 예외자 700여만 명 가운데 27%가 종신보험 등 사(私)보험에 가입한 것으로 나타났다. 개인연금 가입자도 8.3%였다.

보험료 체납자 500명에 대한 표본 조사에서는 39%와 12%가 각각 민간 보험과 개인연금에 가입돼 있었다.

‘국민연금을 못 믿겠으니 내 살길은 내가 찾겠다’는 얘기다.

○ 소득 파악 가능할까

한덕수(韓悳洙) 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 “전문직 등 고소득 자영업자의 소득 파악을 올해 조세개혁의 중점 과제로 추진할 것”이라고 밝혔다.

또 그는 “국민연금관리공단 등 4대 보험공단과 국세청 등의 소득 자료 공유체계를 강화할 것”이라고 강조했다. 50% 수준인 자영업자 소득 파악비율을 70%대까지 끌어올리겠다는 뜻이다.

이에 대해 미국 일본 등 선진국의 사례를 들어 자영업자 소득 파악의 근본적인 한계를 지적하는 전문가도 적지 않다. 자영업자가 소득을 숨기려 들면 정부가 아무리 적극적으로 나서도 파악하는 데 한계가 있다는 것.

국민연금연구원 이용하(李容河) 연구위원은 “자영업자들이 건강보험 국민연금 세금 등을 낼 때 소득을 서로 다르게 신고하고 있다”며 “공공보험의 기준을 통일하면 연금제도를 둘러싸고 벌어지는 형평성 논란을 어느 정도 줄일 수 있을 것”이라고 말했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

▼봉급자+농어민+자영업자=불신의 씨앗▼

이해찬(李海瓚) 국무총리는 지난해 말 한 TV 프로그램에 출연해 “국민연금은 1988년 도입 당시부터 국민을 속이고 시작했다”고 말했다. 정부가 “적게 내고 많이 탈 수 있다”며 대국민 사기극을 벌였다는 요지다.

국민연금 도입 당시 실무를 맡았던 한 관계자는 “총리의 수준이 이 정도밖에 안 되니 앞으로 국민연금 개혁의 앞길은 보나마나 뻔하다”고 허탈해 했다.

현행 국민연금법의 토대를 제공한 한국개발연구원(현 한국개발원·KDI)의 ‘국민연금제도의 기본구상’(1986년 발간)이라는 보고서는 이미 재정 고갈 사태를 놀라울 만큼 정확히 예측했다.

보고서는 “시행 첫해 보험료율을 3%에서 2020년 15%까지 단계적으로 높이더라도 2049년 기금이 고갈된다”고 밝히고 있다.

이 때문에 보고서는 “정부가 보험료 인상과 보험 급여 하락을 지속적으로 추진해야 된다”고 지적하고 있다. 이 총리의 주장과 달리 출발 당시에는 나름대로 문제점을 분석하고 대안까지 제시했던 것이다.

그러나 국민연금 제도가 본격적으로 불신의 대상으로 전락한 계기는 선심 정책으로 소득파악도 안 되는 농어민, 저소득 도시민, 전문직을 포함한 자영업자를 ‘유리알 지갑’인 봉급생활자와 한 덩어리로 섞었기 때문이다.

김영삼(金泳三) 정부 시절 우루과이라운드에 의한 농업개방의 반대급부로 1995년 농어민이 연금 가입 대상자가 됐다.

더 큰 문제는 이 총리가 참여했던 김대중(金大中) 정부 시절 봉급생활자보다 더 많은 저소득 도시민과 전문직종 중심의 자영업자들을 국민연금에 가입시키겠다는 대선 공약을 1999년 실행에 옮기면서 불거졌다.

당시 전문가들은 이들에 대한 소득파악 대책을 세운 뒤에 가입 대상을 확대해야 한다고 목소리를 높였으나 정치권에 의해 묻혀 버렸다.

보건복지부가 막상 제도를 시행하자 저소득 도시민과 고소득 중상류층은 그들 나름대로 집단 반발하고 봉급생활자 등 성실 납부자의 상대적 박탈감이 이어지면서 ‘반(反)국민연금’ 성향만 키우게 됐다.

결국 국민연금에 대한 국민의 불신은 근본적인 개혁을 미룬 채 정권이 바뀔 때마다 가입 대상자만 늘리는 선심 정책이 불러일으킨 측면이 더 크다는 것이 전문가들의 한결같은 지적이다.

▽사회부

반병희 차장 bbhe424@donga.com

김광현 기자 kkh@donga.com

이은우 기자 libra@donga.com

▽경제부

정경준 기자 news91@donga.com

▽교육생활부

김상훈 기자 corekim@donga.com

정원수 기자 needjung@donga.com

국민연금 이대로 둘 것인가 >

-

사설

구독

-

정용관 칼럼

구독

-

내가 만난 명문장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

국민연금제도 이대로 좋은가

국민연금제도 이대로 좋은가![[국민연금 이대로 둘 것인가]1부④문제만 키운 정치권](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/02/16/6964462.1.jpg)

댓글 0