특히 이들은 한국의 무한 경쟁 교육에 염증을 느끼거나 자식의 성공을 위해 기꺼이 기러기 생활을 감수하고 있지만 외로움과 자괴감 등 부작용에 시달리고 있다.

사단법인 하이패밀리는 4, 5월 한국에 사는 기러기 아빠 98명, 서울에 거주하는 30, 40대 주부 324명을 대상으로 ‘기러기 아빠들의 생활 및 의식 실태 조사’를 실시했다. 이 조사는 홈페이지를 통해 자발적으로 응한 사람을 대상으로 이뤄졌다.

▽기러기 아빠, 그들은 누구인가=조사대상 기러기 아빠의 직업은 교수가 27명(28%)으로 가장 많았다. 이어 사업가(26명), 회사원(18명), 의사(14명), 변호사(7명), 공무원(5명), 종교인(1명) 등의 순이었다. 이들은 평균적으로 자녀 2명을 5년가량 유학 보낼 생각을 가지고 있었다.

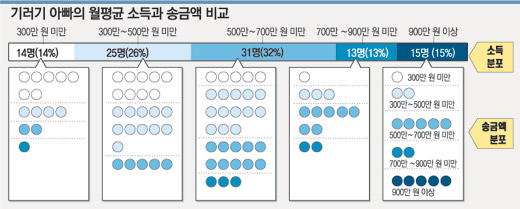

이들의 월평균 소득은 500만 원 이상∼700만 원 미만이 32%(31명)로 가장 많았고 이어 300만 원 이상∼500만 원 미만(26%·25명), 300만 원 미만(14%·14명) 등이었다.

이들의 월평균 송금액은 300만 원 이상∼500만 원 미만이 34%로 가장 많았고 500만 원 이상∼700만 원 미만이 30%로 그 뒤를 이었다. 월평균 소득액과 송금액의 구간대가 같은 사람은 35명, 소득보다 송금액이 많은 사람은 15명이었다. 월평균 소득이 300만원 미만인 사람의 50%, 300만 원 이상∼500만 원 미만인 사람의 19.2%, 500만 원 이상∼700만 원 미만인 사람의 12.5%가 자신의 소득보다 많은 돈을 송금하고 있었다.

송금액의 용도는 학비(37%), 생활비(32%), 주택비(28%)가 대부분이었으며 사교육비는 3%였다.

▽슬픈 자화상=기러기 아빠 중 현재의 생활에 적응하지 못하고 있다고 답한 사람은 10%였다. 9개월 전 외아들을 미국으로 보낸 뒤부터 술과 담배로 외로움을 달래다 몸이 크게 상한 회사원 강진수(가명·42) 씨는 “집에 아무도 없으니 약속을 만들어 술자리를 전전하게 됐다”고 말했다.

실제 기러기 아빠 가운데 외로움 등 정서적 어려움을 호소하는 사람이 40%를 차지했으며 건강관리(24%)와 경제적 압박(17%)을 호소하는 이도 많았다.

하이패밀리 김향숙 원장은 “기러기 아빠를 위한 가족관계 강화 등 교육 프로그램 마련이 시급하다”고 말했다.

▽일반인 10명 중 2명 “자녀 유학 보내고 싶어”=조기유학이 본격화된 2000년 이후 초중고교생들의 유학은 2000년 4397명에서 2004년 1만6446명으로 4배 가까이 늘어났다. 2005년에는 서울시에서만 7001명이 유학을 떠났다. 기러기 아빠를 양산하고 있는 조기유학 열풍은 이번 조사에서도 확인됐다.

30, 40대 주부 324명 중 87%는 기러기 아빠에 대해 ‘바람직하지 못하다’고 생각하는 것으로 나타났으나 21%가 자녀를 ‘유학 보내고 싶다’고 응답했다.

이들의 53%는 한국의 교육 시스템에 문제가 있다고 봤다. 기러기 아빠들은 ‘무한 경쟁적 교육시스템’(45%) 또는 ‘자녀의 성공을 위해’(32%) 기러기 아빠 생활을 택했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

문병기 기자 weappon@donga.com

■ 성공적 ‘기러기 아빠’ 되려면

2년 전 자녀와 아내를 미국으로 보낸 강영훈(가명·46) 씨는 여전히 아이 걱정이다. 얼마 전 고교 2학년생인 아들이 자신을 놀리는 급우를 때렸다가 퇴학당했다. 강 씨는 ‘영어 하나만이라도 잘하면 좋겠다’는 생각에 한국에서 성적이 하위권이던 아들을 미국에 보냈다. 아들은 미국에서도 하위권을 벗어나지 못했다.

그는 아내에게 “하는 일도 없으면서 아이 교육 하나 제대로 못 시키느냐. 한국으로 데려오라”고 호통을 쳤지만 아들이 한국에서 적응할 수 있을지 확신이 서지 않는다.

강 씨처럼 기러기 아빠는 자녀의 성공을 바라고 월 소득의 대부분을 송금하면서 고독감을 감수하지만 결과가 항상 좋은 것은 아니다.

가족 문제를 연구하는 사단법인 하이패밀리는 기러기 아빠를 8가지 유형으로 나눴다.

강 씨는 외국에 나가면 나아지겠지 하는 ‘혹시나’형이다. 하지만 학습태도가 갖춰지지 않은 자녀가 외국에서 갑자기 열심히 공부하리라고 기대하는 것은 금물이다. 이런 아이들은 말이 통하는 한국 아이들끼리 어울려 다니다 영어도 배우지 못하고 더 뒤처질 가능성이 크다는 게 전문가들의 지적이다.

자신의 자녀만 경쟁에서 뒤처지는 느낌이 들어 무조건 조기유학을 보내는 ‘묻지마’형, 자녀에게 최상의 환경을 마련해 주기 위해 유학을 선택하는 ‘다걸기(올인)’형, 부부 문제로 별거하기 위해 자녀를 유학 보내는 ‘도피’형, 국내 교육에 대한 불신으로 무작정 해외로 나가는 ‘절레절레’형도 실패할 위험이 높다.

상사원 또는 주재원인 부모와 함께 외국에 살다 아버지 혼자 귀국하는 ‘집으로’형, 특정 분야에 뛰어난 아이들의 재능을 키우기 위한 ‘날자’형, 신체 및 정신장애아들을 위해 유학을 선택하는 ‘희망’형은 상대적으로 성공 가능성이 높은 편이라는 게 하이패밀리의 분석이다.

자녀의 성공적인 유학을 위해선 기러기 아빠도 노력해야 한다. 오랫동안 떨어져 지내면 가족과 관계가 소원해지고, 가족 간 불화가 자녀의 유학 실패 요인으로 작용하는 사례가 적지 않기 때문이다.

가족의 유대감을 유지하려면 자녀가 아닌 배우자 간의 문제를 중요하게 여겨야 한다. 또 혼자 지내는 시간을 자기 계발에 활용하고 1년에 한 번 이상 반드시 건강검진을 받는 등 건강관리도 중요하다.

문병기 기자 weappon@donga.com

김상운 기자 sukim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0