18일 경기 연천군 연천읍 고문리에서 만난 이 지역 주민 이경순(50) 씨는 흙탕물이 세차게 흐르는 한탄강을 내려다보며 한숨을 내쉬었다.

이 씨가 비를 무서워하게 된 것은 10년 전으로 거슬러 올라간다. 한탄강이 범람했던 1996년 그가 강변에서 운영하던 음식점이 하룻밤 새 강물에 휩쓸려 내려갔다. 그 후 이 씨는 사업을 접고 농사를 짓고 있다.

빗발이 흩날리는 마을회관 앞에는 누렇게 바랜 현수막이 나부끼고 있었다. ‘한탄강댐 건설해 침수지역 오명 벗어나자’는 내용이었다.

주민 홍성욱(47) 씨는 “정부에서 댐을 건설하겠다고 약속한 지가 7년이 다 됐는데도 감감무소식”이라면서 “이젠 현수막도 거둬들여야 할 것 같다”고 말했다.

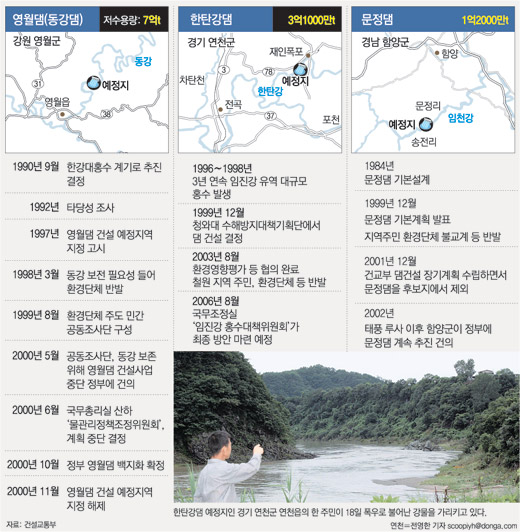

건설 계획이 발표됐다가 환경단체 등의 반발에 부닥쳐 착공도 못하고 있는 저수용량 1억 t 이상의 다목적댐은 한탄강댐과 영월댐(동강댐) 문정댐 등 3개에 이른다.

○7년째 표류 중인 한탄강댐

1999년 12월 정부는 임진강의 홍수 피해를 줄이기 위해 한탄강댐 건설을 결정했다.

하지만 2001년 한탄강댐 건설 계획이 본격화되자 연천읍 상류인 강원 철원지역 주민들이 강하게 반발하기 시작했다. “댐이 건설되면 각종 개발 규제가 이뤄진다” “안개 피해가 늘어난다” “상류지역의 홍수 피해가 늘어날 수 있다” 등의 이유였다.

2003년 노무현 정부가 들어선 뒤 대통령 직속 지속가능발전위원회는 한탄강댐을 ‘갈등 조정 대상 1호’로 선정했다.

하지만 지역 주민과 환경단체들의 계속된 반발로 조정에 실패했다.

정부는 국무총리를 위원장으로 하는 ‘임진강유역 홍수대책 특별위원회(임진강특위)’를 구성해 올해 8월에 최종 결정을 내릴 예정이다.

○영월댐과 문정댐의 ‘기구한 운명’

‘동강댐’이라는 이름으로 널리 알려진 영월댐은 1990년 ‘한강 대홍수’가 계기가 돼 추진됐다.

경기 고양시 일산지역의 제방이 무너지고 강원 영월지역에 침수 피해가 발생하자 남한강 수계의 유일한 다목적댐인 충주댐의 부담을 덜어 줄 댐 건설이 필요했던 것.

1998년 댐 건설이 본격적으로 추진되면서 환경단체와 정부의 기 싸움이 시작됐다.

‘청정지역인 동강을 자연 그대로 보전하자’는 주장을 폈던 환경단체들은 1999년 8월 34명으로 이뤄진 민간 공동조사단을 구성해 자체적으로 영월댐 건설의 타당성을 검토했다.

이들은 2000년 5월 “한강 수계의 물 부족, 홍수 등 문제가 있지만 동강 보전을 위해 영월댐 건설을 중단해 달라”는 내용의 조사 결과를 정부에 건의했다.

결국 김대중 정부는 영월댐 건설을 백지화하기로 결정했다.

경남 함양군의 문정댐은 1999년 문정댐 기본 계획이 발표됐다. 남강댐의 부족한 저수 능력을 보완하기 위해서였다. 그러나 곧바로 지역 주민과 환경단체 불교계 등의 거센 반발에 직면했다.

건교부는 2001년 댐 건설 장기 계획을 발표하면서 문정댐을 후보지에서 제외했다. 그러나 2002년 태풍 ‘루사’로 큰 피해를 보자 해당 지방자치단체와 주민들이 댐 건설을 정부에 건의하기도 했다.

○앞으로 댐 건설도 간단치 않을 듯

정부와 열린우리당이 18일 당정회의에서 다목적댐 추가 건설을 검토하기로 하자 환경단체 등은 즉각 반발하고 나섰다.

환경운동연합 김낙중 국토정책팀장은 “당정이 언급한 댐들은 건설 가능 규모가 하류의 댐들에 비해 훨씬 적어 건립해도 홍수 조절 효과는 미미하다”면서 “정부가 경제성이나 실효성이 없다고 결론이 난 다목적댐 건설을 폭우를 기화로 다시 꺼내고 있다”고 주장했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

연천=김유영 기자 abc@donga.com

박중현 기자 sanjuck@donga.com

여주 “충주댐 덕에” 단양 “충주댐 탓에”…방류 억제로 희비 엇갈려

남한강계의 유일한 다목적댐으로 1985년 완공된 충주댐(저수용량 27억5000만 t).

충주댐이 이번 집중호우 때 충북 단양지역에는 ‘물난리’를 가져오고, 경기 여주군 등 수도권에는 ‘홍수지킴이’ 역할을 하는 두 얼굴을 보여 줬다.

장마전선이 중부권에 비를 쏟아 붓던 16일 충주댐에는 초당 최대 2만2650t의 물이 유입됐다. 댐 상류인 단양군 영춘면 가곡면 주민들은 충주댐의 방류량을 늘리기를 바랐지만 초당 8000∼9000t 선을 유지했다.

결국 영춘면 일대는 물에 잠겼다. 215가구 500여 명의 주민은 고지대로 긴급 대피했고 관광 명소인 단양팔경과 온달동굴은 물바다가 됐다. 단양취수탑과 가곡취수탑도 침수돼 2만여 명의 주민이 극심한 식수난을 겪었다.

반면 여주군 주민들은 가슴을 쓸어내렸다. 16일 오후 여주대교 수위가 급상승해 9.5m(위험수위)를 넘어서 홍수경보가 발령될 때만 해도 1972년 침수 사태의 악몽이 떠올랐다. 그러나 충주댐의 방류량을 제한하면서 최악의 사태를 넘겼다.

호우 때마다 반복되는 두 지역의 희비를 막기 위해서는 2000년 6월 중단된 영월댐(일명 동강댐·저수용량 7억 t)의 건설이 필요하다고 전문가들은 지적하고 있다.

단양=장기우 기자 straw825@donga.com

여주=이동영 기자 argus@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0