포스코 사태가 이처럼 악화된 배경에는 노동계 시위에 비교적 ‘너그러운’ 청와대의 이념적 지향성이 작용한 것 아니냐는 분석이 많다. 집권 과정에서 노동계와 ‘코드’를 맞춰 온 현 정부의 입장에선 시위 성격에 따른 엄정한 법적 대응보다는 정치적 타협을 선호해 왔기 때문에 노동계의 강경 일변도 투쟁을 자초했다는 얘기다.

특히 노조운동가 출신들이 국정의 ‘컨트롤 타워’인 청와대 주요 요직에 포진해 있는 것은 노동계에 대한 정부의 유화적 태도를 강화하는 요인이다.

청와대가 사태 발생 8일 만인 이날 엄정 대처 방침을 밝혔지만 ‘뒷북치기’가 아니냐는 지적이 나오는 것은 이 같은 분위기와 무관치 않다. 그동안 정부의 대응도 뜨뜻미지근해 사태를 더욱 꼬이게 만들었다.

사태 발생 6일 만인 18일에야 법무부 행정자치부 노동부 등 관계부처가 공동담화문을 발표했지만 엄정 대처 의지만 강조했을 뿐 후속 조치를 취하지 않았다. 담화문에서도 ‘점거 농성을 자진 해산할 경우 교섭을 주선하는 등 최대한 선처할 계획’이라는 애매한 태도를 보였다.

경찰이 무기력한 대응으로 일관한 배경에는 이른바 ‘허준영 학습효과’가 작용했다는 분석이 많다.

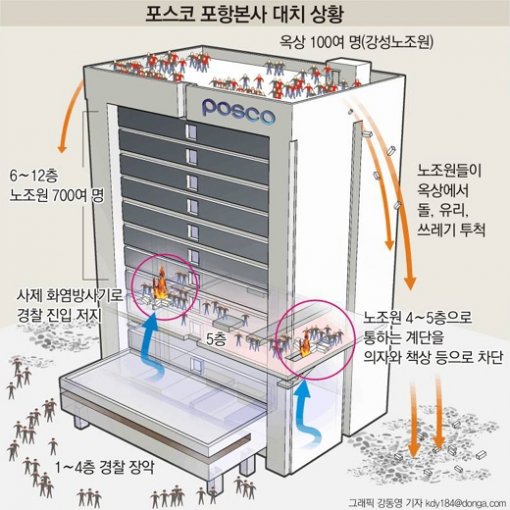

지난해 말 농민시위 진압 도중 시위 농민 2명이 사망한 사건으로 허준영 경찰청장이 경질된 게 경찰이 적극적으로 움직이지 않은 계기가 된 것이 아니냐는 얘기다. 당시 시위 농민 사망 직후 허 청장의 경질 여부가 논란이 됐을 때 청와대 핵심 관계자들은 “시위 농민이 2명이나 사망한 것은 군부독재 시절에도 없던 일”이라며 경찰 책임론을 밀어붙였다. 결국 허 청장은 옷을 벗어야 했다. 경찰의 미숙한 대응도 사태 악화에 일조했다. 13일 건설노조원들이 포스코 본사에 진입할 당시 경찰은 고작 500여 명에 불과해 수천 명의 노조원들을 막지 못했다.

청와대가 뒤늦게 강경 대응 방침으로 선회한 것은 더 사태를 방치하면 국내 경제는 물론 대외신인도에 미칠 악영향 등 후유증이 심각할 것이라는 판단에서다.

청와대 관계자는 “처음부터 청와대가 개별 사안에 개입하면 사태를 확산시키려는 농성 노조원들의 전략에 말려들 수 있다는 점을 고려해 신중하게 대응했다”고 말했다.

포항=이권효 기자 boriam@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0