이 대법원장의 자진 사퇴를 촉구하면서 가장 격렬히 반발했던 변협이 이 대법원장의 해명을 수용했고 대검찰청도 반응을 최대한 자제했다.

그러나 법원과 검찰, 변협 사이에 파인 감정의 골은 쉽사리 메워질 것 같지 않다. 일선 검사들과 변호사들은 “이 대법원장이 사과를 한 게 아니다”며 불만을 감추지 않고 있다.

▽사과 한 듯, 안 한 듯=서울고법과 서울중앙지법을 방문한 이 대법원장은 이날 검찰과 변호사들을 다독이는 듯한 말로 훈시를 시작했다.

이 대법원장은 “법원 직원들과 허심탄회하게 얘기한답시고 거친 말을 함부로 하고 말실수를 하는 바람에 대법원장이라는 사람이 거친 말을 함부로 써도 되느냐는 말을 들었다”며 몸을 낮췄다. “말이 많으면 허물을 면키 어렵다는 말이 있는데 내가 허물을 면키 어려운 사람이 됐다”고도 했다.

이 대법원장은 검찰이 자신의 발언에 맞대응을 자제한 것에 “역시 검찰은 지혜로운 사람이다”, “우리보다 ‘한 수 위구나’ 하는 생각을 했다”며 두 차례 찬사를 보냈다.

그러나 이 대법원장은 ‘사과한다’거나 ‘유감스럽다’ 같은 표현을 똑 부러지게 쓰지는 않았다. 엄밀히 말하면 “상처를 줄 의도는 아니었다”는 등 자신의 발언을 해명하는 식이었다.

오히려 이 대법원장은 “법조3륜이란 말은 내가 평소 싫어하는 얘기였다”며 “법원을 검찰이나 변호사와 동일 선상에서 얘기할 것은 아니라는 생각을 갖고 있었다”고 말했다. 법원이 사법의 중추기관이라는 최근 발언의 기조는 철회할 뜻이 없음을 분명히 한 것.

이 대법원장은 이날도 오후 4시부터 50분간 미리 준비한 원고 없이 공판중심주의와 구술주의, 영장 엄격 발부 등 평소 소신을 거침없이 얘기했고, 판사 및 직원 500여 명에게서 여러 차례 박수를 받았다.

▽검찰과 변호사, 수용은 하되 시큰둥=검찰 수뇌부의 대응 자제 지시에도 불구하고 일선 검사들은 이 대법원장의 유감 표명이 “기대에 훨씬 못 미친다”고 불만을 터뜨렸다.

서울 지역의 한 부장검사는 “사과는 아니다. 기분이 더 나쁘더라”고 말했다. 그는 “판사들도 불만이 많더라. 이 대법원장이 판사동일체 원칙을 더욱 공고하게 하려고 하는 것 같다”고 비판했다.

서울중앙지검의 평검사는 “대법원장이 크게 한 건 했다고 자랑하고 최근 발언을 변명하는데 급급한 것 같다”며 “검사를 공판중심주의 반대 집단으로 매도해 놓고 그렇게 말하는 것을 보니 대법원장이 정치인 같다”고 했다.

변협은 이 대법원장의 해명을 수용했지만 미흡하다는 게 본심인 것 같다. 성명서 첫머리에 “사과 발언으로 받아들이기에는 미흡하다”고 했다. 또한 성명서 끝 부분에서 “사법개혁이 어떤 개인의 인기 영합에 이용되거나 법원 우월주의로 잘못 회귀하는 것을 경계하며 이를 예의주시할 것”이라고 밝힌 대목은 변호사들의 불만이 여전하다는 걸 드러낸다.

그러면서도 변협 임원진은 곤혹스러운 처지에 빠졌다. ‘사퇴 촉구’로 초강수를 뒀다가 슬그머니 후퇴한 꼴이 됐기 때문이다. 이날 민형사 대응 문제는 아직 철회한 게 아니라고 못 박은 것도 일선 변호사들의 반발을 고려해 여지를 둔 것이었다.

이태훈 기자 jefflee@donga.com

정원수 기자 needjung@donga.com

■ 직설 발언은 계산된 발언?

“이번 일로 대법원장 개인으로서는 이만저만한 피해와 상처를 입은 게 아니다. 가슴에 응어리가 맺힐 정도로 언론의 질타를 받았다. 그러나 이 일로 법원을 위해서는 ‘새로운 광명을 봤다’는 생각을 했다. ‘크게 한 건 했구나’ 하는 생각이 들었다.”

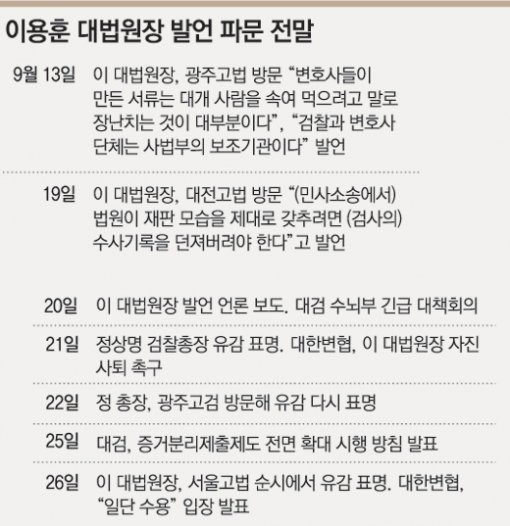

이용훈 대법원장이 26일 서울고법과 서울중앙지법을 방문해 훈시를 하던 도중 웃음을 지으며 한 얘기다. 서울 법원종합청사 1층 대강당을 꽉 메우고 있던 500여 명의 판사와 법원 직원들은 이 말에 큰 박수를 보냈다.

최근의 지방 순시 과정에서 검찰과 변호사에 대한 이 대법원장의 직설적 발언이 꼭 ‘실언’만은 아니었다는 점을 뒷받침하는 대목이다.

이 대법원장이 “크게 한 건 했다”고 자평한 것은 이번 파문을 계기로 해 오래전부터 추진해 온 공판중심주의를 널리 알릴 수 있는 기회가 됐고 재판의 주체가 법원이라는 인식이 분명해졌다는 것.

그는 “만나는 사람마다 공판중심주의가 뭐냐고 물어보더라. 이번 일로 재판의 주체는 판사라는 사실이 국민에게 확실하게 각인된 것 같다”고 평가했다.

이 대법원장은 이어 “결국 (공판중심주의와 관련해) 언론이 홍보해 주는 바람에 이번에 법원이 뭐하는 곳인지 국민에게 다 알려지게 됐다”고 덧붙였다.

이 대법원장은 검찰과 변호사 단체의 강한 반발을 불러일으킬 정도의 자극적인 표현으로 ‘재판의 모든 것은 법정에서 판단해야 한다’는 평소 소신을 강조한 것으로 보인다.

법원행정처의 한 관계자는 “이 대법원장의 오늘 훈시 내용도 지방의 법원을 순회하면서 한 말과 다를 바 없다. 그동안 취지가 잘못 전달된 것일 뿐”이라고 말했다.

전지성 기자 verso@donga.com

■“검찰-변호사와 분명히 선 그어야”

법원 직원들과 허심탄회하게 얘기한답시고 거친 말을 함부로 하고 말실수를 하는 바람에 ‘대법원장이라는 사람이 거친 말을 함부로 써도 되느냐’는 말을 들었다. 법원 가족 여러분께 많은 실수를 해서 상처가 됐다면 양해해 주시기 바란다.

오늘 신문을 보니까 일부 법관이 나에게 포퓰리즘을 지향하는 리더십을 갖고 있다고 했더라. 그런데 나는 포퓰리즘을 지향하는 사람이 아니라 재판을 내 목숨보다 귀중하게 생각하는 사람이다. 나에게 포퓰리즘이라고 하는데 가슴이 확 막혔다.

잠언을 보면 사람이 말이 많으면 허물을 면키 어렵다는 말이 있다. 성경을 읽다가 ‘내가 말이 많구나. 허물을 면키 어려운 사람이 됐다’는 생각이 들었다.

그동안 일선 법원을 방문하면서 우리 재판이 나아갈 방향에 대해, 구술주의와 공판중심주의에 대해 강하게 얘기했다. 그러다 보니 심하게 얘기하게 됐다. 이 점도 이 자리를 빌려 여러분과 함께 그로 인해 상처받은 사람들의 상처를 치유할 만한 얘기를 해야겠다 싶었다.

검찰과 변호사의 역할을 비하하거나 무시할 생각은 없었다. 검찰과 변호사의 역할이 따로 있다. 법원과 검찰, 변호사가 유착 관계에 있으면 국민의 생명과 재산 보호하는 데 절대 제 기능을 다할 수 없다. 검찰이나 변호사와는 분명히 선을 그어야 한다.

헌법 제1조 2항에 모든 권력은 국민에게서 나온다고 했다. 그 권력에 재판권이 당연히 포함된다. 국민과 우리 사이에 신뢰 관계가 깨진다면 사법권을 언제든지 가져가겠다고 얘기할 수 있는 것이다.

법정을 통해 국민을 설득해야 한다. 설득 방법이 민사에서 구술주의, 형사에서 공판중심주의라고 얘기하고 있다.

구술주의가 이제 제대로 확립된다면 화해와 조정은 저절로 이뤄질 걸로 생각한다. 구술주의 종착점은 여러분의 부담을 줄여 준다. 결국은 80%가 화해와 조정으로 성립된다.

공판중심주의는 법정에서 법관이 조사한 증거에 의해 유·무죄를 확정하는 것이다. 유·무죄 판단권을 법이 부여하고 있는 것인데 우리가 포기하는 것이다.

영장에 대해 한 말씀 더 드리겠다. 피해자의 눈에서 눈물 씻어 주는 것은 누가 해야겠나. 구속으로 해야겠나, 법관이 적절한 양형으로 재판으로 해야겠나. 답은 확실하다. 영장 발부에 신중해야 한다.

청렴한 법원이 돼야 우리가 주창하는 공판중심주의, 국민의 생명과 인권을 보호하기 위한 영장심사 강화가 가능하다고 생각한다. 권력의 칼날로부터 국민을 지켜 낼 수 있는 그런 법원을 만들어 가고 싶다.

정리=장택동 기자 will71@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0