“내가 요즘 쓴 논문이 없어서 곤란한데요.”

“옛날에 쓴 논문이라도 괜찮으니 부탁드립니다.”

지난해 학계 원로인 A 씨가 B대학 측과 나눈 대화의 일부분이다. A 씨는 B대학과의 인연을 생각하면 요청을 매몰차게 거절할 수 없었다. 그는 제자에게 부탁해 자신이 예전에 쓴 논문을 요약하게 한 뒤 제자와 공동 명의로 B대학에 보냈다. 이 대학은 “굳이 제자의 이름을 써야 합니까. 유명한 분도 아니고…”라면서 난처해했다. 결국 그는 논문의 각주에 ‘OOO 교수의 도움을 받았다’는 문구를 넣는 선에서 대학 측과 ‘타협’했다.

A 씨는 “논문의 내용보다 겉치레나 인연을 중시하는 풍토가 표절을 권하고 있다”고 씁쓸해 했다. 학문의 정직성보다 형식적 업적이나 사제 관계 등을 중시하는 한국 학계의 문화가 바뀌지 않는 한 표절은 사라지기 힘들 것이란 비관적 전망이다.

▽정직하면 손해 본다?=서울의 한 사립대 전임강사였던 C(35) 씨는 얼마 전 승진심사에서 탈락해 학교를 떠났다. 조교수로 승진하려면 유명 학술지에 3편 이상의 논문을 단독 또는 제1저자로 게재해야 한다. 그는 남들이 손대지 않은 고전문도 꽤 많이 번역했고 공을 들여 논문 4편을 썼지만 2편만 제1저자로 발표했다.

C 씨는 “지도교수가 책을 쓰는 데 필요한 논문을 ‘상납’했고 밤샘하는 선배들을 나 몰라라 할 수 없어 논문을 나눠 주기도 했다”면서 “보따리를 싸면서 ‘나도 후배의 논문에 무임승차하거나 중국 책이라도 인용해 편수를 늘릴 걸’하는 후회가 들기도 했다”고 말했다.

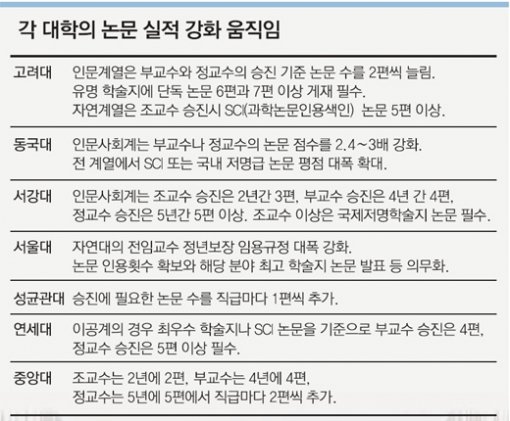

과거에는 ‘한번 교수는 영원한 교수’였지만 2000년대에 들어 교수에 대한 논문 실적 기준이 갈수록 강화되고 계약제 임용이 늘면서 교수들은 실적 압력에 시달리고 있다. 신분 보장이 안 되는 비정년 트랙(Non-tenure track)으로 교수가 된 사람들은 1, 2년마다 업적 심사를 받아야 하고 전임강사→조교수→부교수를 거쳐 정년을 보장받는 정교수가 되기까지 과거보다 2∼3배나 엄격해진 심사 기준을 통과해야 한다.

D대 공대의 H 교수는 “국내에선 연구보다 학생 교육에 치중해야 하는 대학이 훨씬 많아 교수가 1인 3, 4역을 하는 상황에선 표절 유혹을 느낄 수도 있다”면서 “10년 넘게 보직을 맡으면서 한 해에 논문을 10편씩 쓴다고 자랑하는 사람도 있지만 연구 없이 양산된 논문은 표절이거나 부실한 논문일 가능성이 높다”고 말했다.

교수들의 실적 기준 강화는 시대적 요구여서 그 자체가 나쁘다거나 잘못됐다고는 볼 수 없다. 하지만 논문 편수만을 중시하면 교수들은 질(質)보다 양(量)의 유혹에 빠질 우려가 있다. 외국 대학은 논문 편수보다는 논문이 다른 학자의 논문에 얼마나 많이 인용됐는가 하는 영향력(impact factor)을 종합적으로 평가하기 때문에 논문 수를 늘리기 위해 애를 쓸 필요가 없다.

김홍택 홍익대 연구처장은 “미국은 업적 평가 시 논문이 몇 편 이상이어야 한다는 기준이 없다”면서 “교수가 얼마나 많은 프로젝트를 받아 학생에게 장학금을 주고 어떤 성과를 발표했는지를 평가하기 때문에 승진을 위해 논문을 표절할 이유가 없다”고 말했다.

▽권위적 사제 관계도 문제=교수가 제자의 교수 임용 ‘목줄’을 쥐고 있는 것도 ‘논문 상납’과 표절의 한 원인이 되고 있다. 교수가 논문을 상납받지는 않더라도 논문 작업의 대부분을 제자에게 시키는 관행도 문제다.

서울의 모 대학 박사과정 박모(34) 씨는 “내가 쓴 논문에 지도교수를 제1저자로 올려 해외 학회지에 발표했다”면서 “교수 임용심사를 통과하려면 지도교수의 입김이 절대적이어서 ‘적금’을 드는 심정으로 상납했다”고 말했다.

교육인적자원부 등 외부 기관이 대학에 연구비를 지원하는 프로젝트가 늘어나면서 ‘교수 실적=석·박사 과정생의 연구비’라며 논문 공유를 은근히 강요하는 교수도 있다.

지방 국립대의 한 박사과정생은 “약대의 경우 교수가 신선한 논문을 발표하면 제약사 등의 연구비 지원 규모가 달라진다”면서 “자신의 논문에 교수 이름을 얹으면 얻는 것이 많다는 인식이 대학원생들에게 깔려 있다”고 말했다.

미국 대학도 교수와 제자 사이의 관계가 한국 이상으로 엄격하지만 학문성과에 대한 평가가 철저해 교수가 제자의 논문에 이름을 얹는 일은 상상하기 힘들다.

우석대 문성원(심리학) 교수는 “외국에선 공저자를 정할 때 논문 기여도를 철저히 평가한다”면서 “공저자를 둘러싼 논란을 피하기 위해 시작 단계부터 누가 아이디어를 냈는지 등을 명문화하고 기록을 남긴다”고 말했다.

▽동료 표절 쉬쉬=한국 학계는 동료 교수의 표절에 대해 침묵해 왔다. 굳이 누워서 침을 뱉어 좋을 일이 없다는 의식이 널리 퍼져 있는 셈이다. 그 결과는 대학의 표절 예방 교육 실종이다. 외국 유명 대학에서 공부하면서 엄격한 표절 방지 교육을 받은 교수가 많지만 일단 국내 대학에 임용되면 대부분 한국식 문화에 젖어 안주하는 경향이 강하다.

따라서 교수나 학회도 연구윤리에 대한 의식 개혁과 함께 부정행위를 근절하기 위한 실질적인 제도 정비가 절실하다는 지적이다.

아주대 독고윤(경영학) 교수는 “학회나 학교에서 표절이 불거지는 것을 불명예로 생각해 쉬쉬하는 분위기가 팽배해 표절이 뿌리 뽑히지 않는다”고 지적했다.

■ 표절문화 왜 생겼나

한국 학계에서 표절이 관행처럼 된 것은 성장 일변도로 달려온 한국 근대화 과정의 특성에서 비롯된 측면이 적지 않다는 분석이다.

광복 이후에는 변변한 대학 교재가 없어 일부 교수들이 일본 미국 등 외국 책을 번역해서 자신의 이름으로 출간하는 경우가 흔했다. 척박한 교육환경에서 학생을 가르치기 위한 것이었기에 누구도 문제를 제기하지 않았다.

1960년대 이후 급속한 산업화를 거치면서 성장이란 과제를 위해 수단보다는 결과를 중시하다 보니 학계에서도 과정보다 가시적인 실적을 주목하는 풍토가 퍼지게 됐다는 것.

명지대 윤종빈(정치외교학과) 교수는 “예전에 교수들은 논문을 중복 게재하거나 책으로 만들어 업적으로 평가받았다”면서 “같은 논문으로 여러 곳에서 연구비를 받기도 했다”고 말했다.

1980년대 전반까지만 해도 유학을 마치고 귀국해 교수가 된 학자들이 외국의 선진 학문을 그대로 보급하는 것만으로도 평가를 받았다. 외국 학자의 책을 베끼건 말건 상관하지 않았다. 표절은 범죄가 아니라 ‘성과’였던 셈이다.

국립대 학장을 지낸 이모 박사는 “유학 시절 쓴 논문을 교수가 된 뒤 발표하거나 일본 논문을 섞어 책을 내기도 했다”면서 “20년 전만 해도 인터넷이나 학회지가 발달하지 않아 이런 식으로라도 연구 성과를 알리는 것이 가치 있는 일로 여겨졌다”고 말했다.

또 학문적 겸손을 강조하는 풍토도 표절과 무관하지 않다는 지적이 있다. 대학 총장을 지낸 한 학자는 “젊은 학자들이 저서를 내면 겸손하지 못하다는 비난이 있어 은사의 이름으로 책을 내는 경우가 많았다”면서 “스승이 ‘이제 어느 정도 성장했다’고 인정하면 그제야 스승과 공동 명의로 책을 낼 수 있었다”고 말했다. 스승이 이름을 빌려 주면 영광스러운 일이었고, 스승이 퇴직하거나 돌아가시면 단독 명의로 책을 낼 수 있었다.

‘책 도둑은 도둑이 아니다’라는 식의 생각도 표절에 대한 죄의식을 모호하게 하고 있다.

홍익대 방석호(법학과) 교수는 “책이 귀했던 시절에 선비들이 책을 공유하는 걸 범죄라고 생각하지 않았던 시대의 사고방식이 남아 있는 것 같다”면서 “무엇이 표절인지조차 헷갈려 어디서부터 바로잡아야 할지 난감한 상황”이라고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[신간 학술서]](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0