승강기를 설치한 지 10년이 되면서 문의 열고 닫음을 인식하는 승강기 개문(開門) 출발 방지장치가 자주 말썽을 일으키자 유지보수 업체가 아예 이 기능을 정지시켜 버렸던 것. 이 승강기는 문이 열렸는지 닫혔는지조차 인식하지 못한 채 운행되고 있었다.

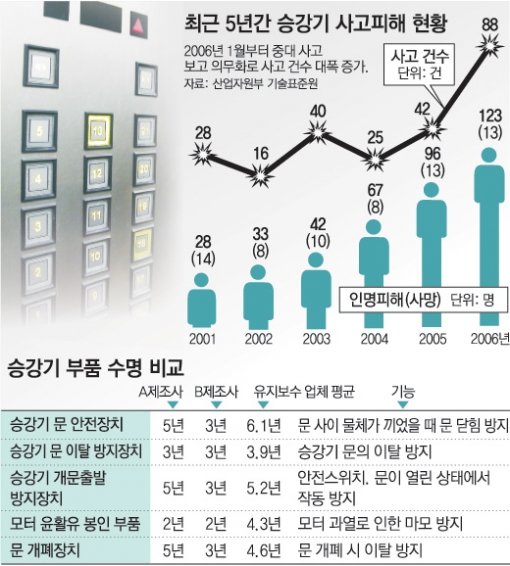

▽부품 교체 미루는 유지보수 업체=지난해 승강기 사고의 사상자는 모두 123명. 승강기 사고로 119 구급대가 출동한 횟수는 무려 6800여 회에 이른다.

이같이 승강기 사고가 매년 늘고 있지만 승강기 안전 관리는 주먹구구식이다.

6일 본보가 국내 시장의 70%가량을 점유하고 있는 주요 승강기 제조업체 2곳의 내부 자료를 분석한 결과 승강기를 실제 관리하는 유지보수 업체가 평균 부품교체 주기(한국승강기안전기술원 조사)를 제조회사가 설정한 예측수명보다 길게 설정한 것으로 확인됐다.

승강기의 문 사이에 물체가 끼어 있을 때 문이 다시 열리도록 하는 ‘승강기 문 안전장치’라는 부품의 수명을 제조사인 A사는 5년으로 정한 반면 B사는 3년으로 책정해 놓았다. 하지만 실제 유지보수 업체의 평균 부품교체 주기는 6.1년인 것으로 조사됐다.

만약 A사의 승강기를 쓰고 있다면 부품 수명이 2배가 넘을 때까지 교체되지 않고 있는 것.

문틈 추락 사고를 막아 주는 ‘승강기 문 이탈 방지장치’는 A사와 B사의 부품 수명이 3년으로 같지만, 유지보수 업체는 평균 3.9년마다 이 부품을 교체하고 있었다. 모터 과열을 막아 주는 ‘모터 윤활유 봉인 부품’은 A, B사가 책정한 부품 수명(2년)보다 2배가 넘는 4.3년마다 교체되고 있다.

▽주요 부품 인증제도 필요=유지보수 업체들이 30여 개에 이르는 주요 부품의 교체 시점을 제품 수명보다 길게 설정한 이유는 건물주들이 비용이 많이 든다는 이유로 부품 교체를 원치 않기 때문.

유럽은 이런 폐단을 막기 위해 품질관리를 포함하는 승강기 관련 부품 인증제도(EN)를 실시하고 있으며 유럽 이외에도 이 인증제도를 도입하는 국가가 늘고 있다.

한성대 기계시스템공학과 최기흥 교수는 “국내에선 승강기 제조 시 속도조절기와 비상정지 장치 등 5개 부품에 한해서만 인증을 받도록 하고 있으나 안전과 관련된 부품 전체와 승강기 완제품에 대한 별도의 인증이 필요하다”고 말했다. 최 교수는 또 “승강기 검사는 대부분 육안으로 이뤄지고 있으며 부품 성능을 평가하는 객관적인 검사기준도 마련돼 있지 않다”고 지적했다.

산업자원부 기술표준원 임남혁 연구사는 “인증 대상 부품을 단계적으로 확대하고 검사 시 유럽기준(EN)을 적용하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

김용석 기자 nex@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0