인디언들은 나무나 짐승도 ‘그대’라고 불렀다. 물론 이들도 살기 위해 나무를 베고 사냥을 했다. 하지만 절대 자연을 함부로 대하는 법이 없었다. 해, 바람, 풀과 벌레 등 자연의 모든 것들은 이네들 삶의 소중한 벗들이었다.

이들이 자연을 친구로 대한 데는 나름의 이유가 있었다. 고기가 더 많이 필요하다 해서 들소 떼가 더 늘어나는 법은 없다. 욕심을 부려 더 많이 사냥했다면, 인디언들은 그 대가를 고스란히 치러야 했다. 들소의 숫자가 다시 불어날 때까지는 어김없이 부족한 식량에 허덕여야 했을 테니까. 더불어 사는 지혜는 욕심을 조금씩 줄이고 상대방에게 맞추어 사는 데 있다. 자연과 인디언은 그렇게 양보하며 살았다. 농사도 마찬가지다. 결실은 일년에 한 번만 얻을 수 있는 법, 무리를 하려 해도 할 수가 없다. 자연이 내준 몫에 삶을 맞추는 지혜를 농부들은 알고 있었다.

하지만 장사의 논리는 다르다. 상품만 있다면 장사꾼은 하루에 몇 번이라도 상품을 팔고 사며 이윤을 남긴다. 그만큼 조급하고 결실에 목마를 수밖에 없다.

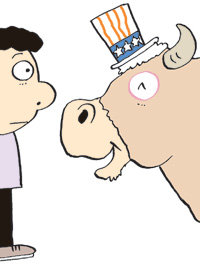

미국산 쇠고기 수입을 놓고 입씨름이 한창이다. 치열한 논쟁에서 한 발 물러서 따져보자. 쇠고기는 수요가 많다 해서 갑자기 판매를 늘릴 수 있는 상품이 아니다. 소가 태어나서 잡아먹을 만큼 자라는 데는 시간이 필요하다. 하지만 성마른 상인의 논리는 기다리라는 자연의 목소리를 짓밟아 버린다.

인공수정으로 새끼를 늘리고, 몸무게를 빨리 불리기 위해 성장호르몬 주사를 놓는다. 이때, 소는 생명체가 아닌 팔아먹을 ‘식품’일 뿐이다. 그러니 더 많은 고기를 얻기만 한다면, 소에게 소 잡을 때 나온 고기로 만든 사료를 주면서도 거리낌이 없다. 공장식 농장(faculty farm)이란 표현 뒤에는 이처럼 끔찍한 비극이 숨어 있다.

그러나 자연은 탐욕을 용서하는 법이 없다. 광우병은 자연이 소에게 못할 짓을 한 인간에게 내린 복수다. 소에게 쇠고기 사료를 먹였으니 사람이 그 고기를 먹고 미치는 게 당연하지 않은가! 잦은 육식 또한, 고혈압과 당뇨 같은 질병을 낳았다. 욕심을 버리고 자연과 어울렸던 인디언의 지혜를 우리는 왜 배우지 못할까?

안광복 중동고 철학교사·철학박사 timas@joongdong.org

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0