5·18기념 홍보관서 ‘역사’ 배우고

《2004년 4월 운행을 시작한 광주지하철이 편리한 ‘시민의 발’로 뿌리 내리고 있다. 운행 구간이 짧고 서울 등에 비하면 교통 분담률이 높지 않지만 문화전당역, 상무역을 중심으로 젊은이들이 모여 즐기는 나름의 ‘지하철 역세권 문화’가 꿈틀거리고 있다. 3월 27일 1호선 완전 개통을 앞두고 기존 1구간 13개 역과 2구간 6개 역을 중심으로 주변의 볼거리와 먹을거리, 즐길거리를 소개한다. 이 시리즈는 매주 금요일에 게재되며, 기사와 관련된 제보 및 의견은 pretty@donga.com으로 띄우면 된다.》

▽지하철, 생활과 문화를 바꾸다=광주 동구 학동에 사는 회사원 박모(42) 씨는 매일 지하철을 이용한다. 승용차가 있지만 상무 신도심에 있는 회사를 오가는 데 지하철만 한 교통수단이 없기 때문.

러시아워 때 차로는 30∼40분 이상 걸리지만 지하철은 20분 만에 정확하게 도착한다. 고유가 시대에 날개 단 휘발유값과 환경오염 부담까지 덜어주니 그야말로 ‘일석삼조’인 셈이다.

박 씨는 “거리가 짧고 단일 노선이라 아쉽지만 시내버스 무료 환승시스템을 활용하면 지하철은 흠잡을 데 없는 서민의 발”이라며 “송정리역까지 연결되는 2구간이 개통되면 더욱 활용도가 높아질 것”이라고 말했다.

광주에서 지하철이 전체 교통수단 가운데 차지하는 분담률은 1.7%로 하루 이용객은 4만 명 선.

아직은 미미하지만 박 씨처럼 지하철의 편리함과 안전성을 잘 알고 애용하는 시민들이 꾸준히 늘면서 새로운 교통생활 문화를 만들어 가고 있다.

광주도시철도공사 오행원 사장은 “세계 수준의 문화중심도시 조성 사업을 진행하는 광주에서 지하철이 갖는 문화적 소통과 응집의 의미는 매우 뜻 깊다”며 “안전과 편의성이라는 지하철의 강점에 광주만의 독특한 문화를 담을 것”이라고 말했다.

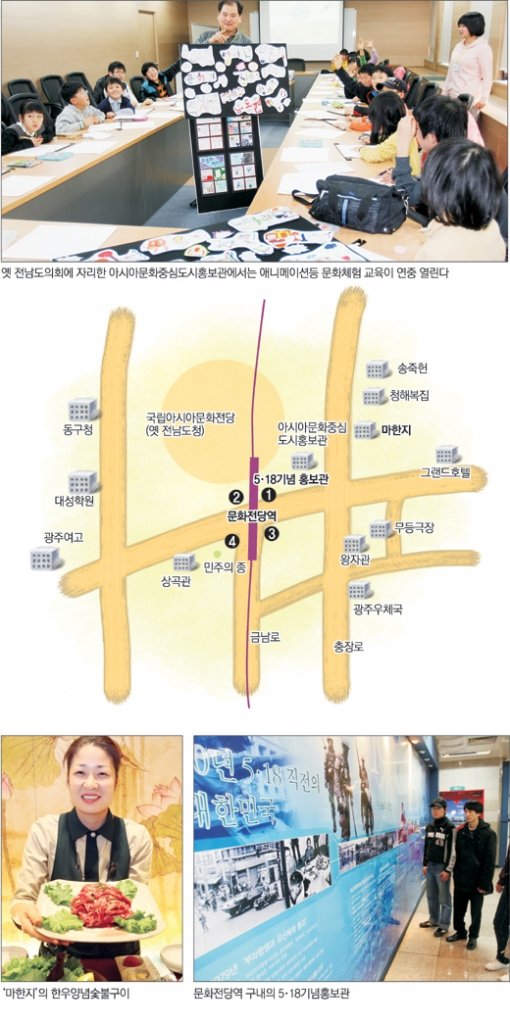

▽문화중심도시, ‘문화지하철’의 핵심 역=‘문화전당역’은 2005년 10월 전남도청이 무안군으로 옮기면서 당초 ‘도청역’에서 이름이 바뀌었다. 국립 아시아문화전당은 광주 아시아문화중심도시 사업의 핵심으로 문화창조원과 아시아예술극장, 아시아문화정보원, 어린이지식문화원 등 문화 연구와 개발, 교육을 위한 다양한 시설을 갖출 예정이다.

전당 지하를 동서로 관통하는 문화전당역은 2012년 문화전당 개관에 맞춰 전당으로 바로 통하는 연결 통로가 건설돼 ‘문화지하철’의 핵심 기능을 맡는다.

역사 안에는 5·18민주화운동 당시 시민군 본부가 자리했던 전남도청 터의 ‘최후의 항쟁’ 흔적을 살필 수 있다.

승강장 바로 앞에 있는 ‘5·18기념홍보관’은 당시 항쟁기록을 담은 비디오 시설을 비롯해 군부정권 때부터 진상 규명 과정에 이르기까지 긴 민주화운동의 여정을 한눈에 볼 수 있도록 꾸몄다.

▽광주 ‘맛과 멋’의 중심 통로=문화전당역 주변은 금남로와 충장로의 시발점으로 상무 신도심이 개발되기 전인 1990년대 중반까지 명실상부한 ‘호남 제1번지’였던 곳.

도청 이전과 외곽 개발에 따른 도심 공동화의 역풍을 가장 심하게 맞은 곳이기도 하지만 옛 멋과 맛을 간직한 명소가 즐비하다.

우선 충장로 광주우체국 사거리는 광주사람 누구에게나 ‘우다방’으로 불릴 만큼 제1의 명소. 주변에는 패션 휴대전화 음반 미용실 책방 등 젊은이들을 타깃으로 한 중심 상권이 아직도 건재하다.

옛 전남도의회 건물을 개조한 아시아문화중심도시 홍보관은 방학을 맞은 어린이들을 위해 애니메이션 교실을 여는 등 연중 다양한 문화체험 프로그램을 운영하고 있다.

‘관청 입맛’의 저력을 간직한 ‘전통의 맛집’들도 건재하다. 30년 넘게 광주를 찾는 ‘VIP 손님’들을 빠뜨리지 않고 모셔 왔다는 ‘송죽헌’(222-5919)은 정통 전라도 한정식(4인 기준 12만∼20만 원)의 자존심을 내세우고 있다. 할아버지부터 손자까지 다양한 단골 층을 확보한 ‘왕자관’(222-3344)과 ‘청해복집’(222-0606)은 중식과 복요리의 지역 대표주자 격이다. 전남대병원 일방로 입구에 자리한 ‘마한지’(234-9261)는 살살 녹는 질 좋은 한우양념숯불구이(150g에 1만8000원)에다 문화전당을 통째로 볼 수 있는 시원한 눈 맛까지 덤으로 즐길 수 있다.

김권 기자 goqud@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0