중간고사가 딱 한 달 남았다. 이르면 4월 중순, 늦으면 5월 초에 대부분 학교가 1학기 중간고사를 치른다. 이 시험은 중학교 1학년 새내기에게 의미가 남다르다. 친구들과 성적 순위를 정하는 첫 시험이기 때문이다.

중간고사에서 몇 등을 하느냐가 중요하다. 사춘기에 접어드는 중학교 1학년생은 학교 첫 시험에서 실패하면 아예 공부에 흥미를 잃어버리는 일이 많기 때문이다. 1학기 중간고사를 계기로 성적 하락 도미노 현상이 일어나기도 한다.

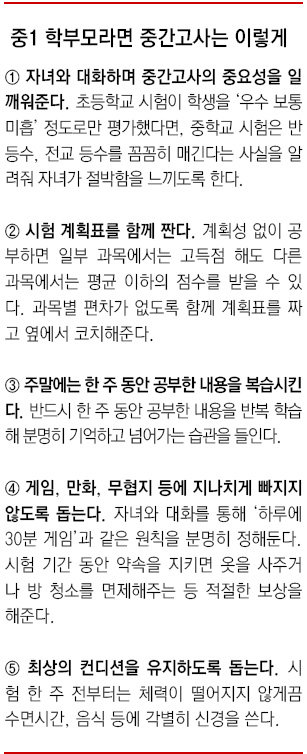

중학교 새내기의 첫 시련인 중학교 1학년 1학기 중간고사. 어떻게 준비해야 할까.

‘초등학교 때 잘 했으니 중학교 때도 잘 하겠지.’

이는 중학교 1학년생을 둔 대다수 학부모의 착각이다. 중간고사는 학생에게뿐만 아니라 학부모에게도 큰 충격을 주기도 한다. 학생과 학부모 모두 중학교 시험이 초등학교 시험과는 전혀 다르다는 점을 간과한 탓이다.

초등학교 시험은 국어 수학 과학 사회 4개 과목만 평가했지만 중학교 중간고사는 대개 9개 과목을 평가해 과목 수가 2배로 늘어난다. 주요 과목 외에 암기 과목이 많아진다. 학생들로선 처음으로 암기과목 시험을 치르는 셈이다. 특히 초등학교 때 영어, 수학 선행학습에만 치중했던 학생이라면 늘어난 과목 수에 맞춰 시간과 노력을 효율적으로 배분하는 데 어려움을 겪을 개연성이 높다. 중학교에선 3, 4일에 걸쳐 시험을 치르기 때문에 과목별 공부 순서를 정하는 것도 쉽지 않다. 초등학교 때와 다른 방식으로 시험 준비를 해야 한다.

특목고 입시 전문학원인 영재사관학원 송대호 중2 부장은 중학교 첫 시험 대비법으로 전교 최상위권 중학생이 많이 활용하는 ‘4주 핵심노트 정리법’을 추천했다. 시험 4주 전부터 각 과목의 핵심노트를 만들어 노트를 통째로 외우는 단순하면서도 효율적인 공부법이다.

| ‘Prime TOWN’ 특집기사목록 |

‘4주 핵심노트 정리법’은 시험 기간 4주 전부터 시작된다. 첫째 주에는 교과서를 한 번 죽 읽으며 전체적인 흐름을 파악한 다음, 핵심노트에 과목별 교과서 내용을 요약정리하고 교사가 중요하다고 한 부분을 다른 색으로 구분해 표시한다. 둘째 주에는 교과서 대신 핵심노트에 적힌 내용만을 한 번 읽고 외운다. 이때 잘 이해가 되지 않는 부분을 교사나 학원 강사에게 물어봐서 이해해야 한다. ‘교무실의 문턱이 닳도록 드나들어야 성적이 오른다’는 생각을 갖고 자유롭게 교무실을 드나들며 질문해야 한다.

두 주간 시험 범위에 대한 공부를 했다면 이제는 문제집으로 실전에 대비해야 한다. 셋째 주에는 모든 과목의 문제집을 적어도 하나 이상 사서 풀어본다. 자주 틀리는 문제는 ‘셀프 클리닉’을 하듯 완벽하게 짚고 넘어가야 한다. 핵심노트의 내용 가운데 문제 관련 부분을 다시 읽어보며 공부하자. 미리 비워둔 노트의 여백에 해당 문제와 답, 배경지식을 메모해두면 좋다. 넷째 주에는 핵심노트를 통째로 완벽하게 암기하자. 이 과정을 마치면 자신이 다니는 학교의 기출문제를 풀어보면서 문제 유형을 확인하면 준비 끝이다. 다른 학교의 기출문제도 구해 최대한 많이 풀어보면 도움이 된다.

이 공부법은 학생 개인의 개성에 따라 얼마든지 달라질 수 있다. 경기 안양시 동안구 평촌동의 모 중학교 2학년 A양은 꼼꼼히 메모를 잘하는 성격을 십분 활용해 1학년 1학기 중간고사에서 최상위권의 성적을 거뒀다. A 양은 시험을 앞두고 전 과목 노트를 다시 정리했다. 자신이 가르치는 사람이 되었다고 가정하고, 노트 필기를 질문과 답 형식으로 전부 고쳐 쓴 것이다. 교과서 내용을 완전히 ‘소화’해서 자신의 언어로 재구성하면 암기가 더 잘 될 거라는 판단에서였다.

안양시 동안구 평촌동의 모 중학교 2학년인 B 군은 기출문제를 많이 풀어서 1학년 1학기 중간고사에서 전교 1등을 했다. B군은 자신이 다니는 학교의 기출문제 외에도 50개 중학교의 기출문제를 복사해서 모두 풀었다. 다른 친구들은 대개 1, 2개 학교의 기출문제만을 풀었다. 미쳤다는 소리를 들을 정도로 공부 분량을 늘려 B 군은 ‘문제 먹는 기계’라는 별명이 생겼다.

영재사관학원 송 부장은 “자신의 개성을 살려 적극적으로 공부법을 개발해야 중학교 1학년 중간고사에서 최상위권에 들 수 있다”고 말했다. 단순히 남을 따라하기로는 한계가 있다는 말이다.

최세미 기자 luckysem@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.1.thumb.jpg)