“숭례문 화재는 돌이킬 수 없는 아픔입니다. 하지만 수습 과정은 세계에 자랑할 만한 수준이 되도록 하고 있습니다.”(강현 학예연구사)

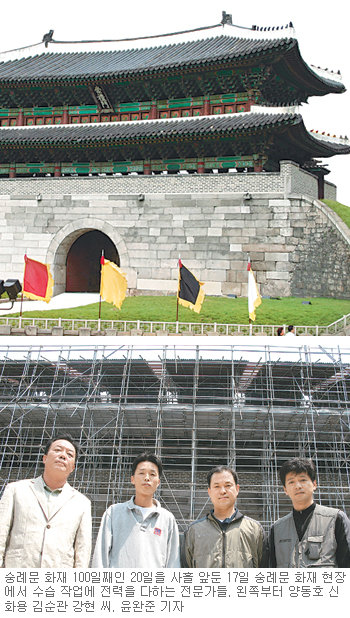

20일은 숭례문 화재(2월 10일)가 발생한 지 100일째 되는 날. 화재 현장을 둘러싼 높은 가림막 안에는 강현 국립문화재연구소 전통건축연구실 학예연구사 등 전문가들이 지금도 땀을 흘리고 있다. 강 연구사를 비롯해 복구 과정에 참여하고 있는 4명을 17일 숭례문에서 만나 소회를 들었다.

강 연구사는 “복구 작업 자체가 선례가 없어 막막했지만 지금까지 축적한 노하우를 모두 쏟아붓고 있다”고 말했다. 그와 실측팀은 추락으로 손상된 부재를 그 상태 그대로 기록해 실측도를 만들었다. 실측도는 숭례문 복구 작업의 핵심이었다. 그는 “일본 방재 전문가가 세계적으로 유례없이 정확한 실측도라고 인정할 정도였다”고 말했다.

문화재청 궁릉관리과 소속 직영보수단의 양동호 반장은 화재 다음 날부터 3월까지 2층 누각의 붕괴 위험을 무릅쓰고 부재 수습에 전력을 기울였다. 2층 누각 곳곳에 불탄 부재가 위태롭게 얼어붙어 있는 현장 앞에서 암담했다는 그는 “목숨을 건다는 심정으로 올라갔다”고 말했다. “2월 말에는 눈이 많이 와 우장막이 무너질 위기에 처했어요. 하룻밤 사이 일곱 차례나 올라가 눈을 걷어냈습니다.”

수습된 부재 가운데 전시 자료로 쓸 중요 부재를 보존 처리하는 일은 김순관 국립문화재연구소 보존과학연구실 학예연구사의 몫. 그는 숭례문 현장에 투입되기 한 달 전부터 보존처리에 적합한 약품을 찾는 데 전력을 다했다. 탄화된 표면을 경화해 손상을 방지하는 데 효과적이면서도 부재의 색과 질을 손상시키지 않을 약품을 찾아내기 위해 실험을 거듭했다. 그의 손을 거쳐 기둥 보 등 35종의 부재가 보존됐다. 그는 “많은 부재가 죽지 않고 다시 살아날 것”이라고 말했다.

이렇게 보존 처리된 부재를 8일부터 한 달여간 경복궁 내 보관 장소로 옮기는 일은 신화용 동부아트 차장이 맡았다. 문화재 운반 포장 전문가인 그는 “불탄 부재를 옮기는 일은 처음”이라며 “이 부재들도 문화재여서 그에 걸맞은 옷을 입히는 게 중요하다”고 말했다.

문화재청은 앞으로 1년여간 숭례문 정밀 실측과 진단 과정을 거친 뒤 본격 복원 작업에 들어간다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개