“새로 인쇄하나 펜으로 쓰나” 우왕좌왕

“정육점 고기인데 식당이 책임” 불만도

“단속반 제대로 식별하겠나” 불신 팽배

“저놈의 메뉴판 때문에 내가 한 달을 들볶였어.”

쇠고기 원산지 표시제 전면 시행을 하루 앞둔 7일, 서울 서대문구 신촌에서 W갈빗집을 운영하는 최재희(52) 씨는 가게 벽에 새로 붙인 메뉴판을 바라보며 한숨을 쉬었다.

최 씨는 80만 원을 들여 식당 내 메뉴판 7개를 교체했다.

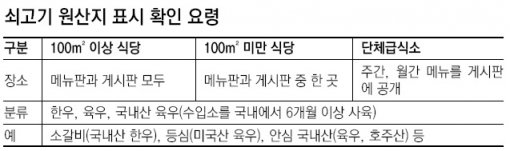

최 씨는 “정부에서 쇠고기 원산지를 표시하라고만 했지 어떻게 표시하라는 말이 없어 ‘국내산’과 ‘호주산’이라고만 써 놨다”며 “그런데 며칠 전 신문을 보니 한우와 육우도 표시해야 한다고 해서 메뉴판을 두 번이나 새로 만들었다”고 말했다.

그는 “미국산 쇠고기 수입이 본격화돼 수입처가 바뀌면 메뉴판을 또 갈아야 한다”며 “정부가 제대로 된 지침도 없이 원산지 표시 안 하면 수천만 원을 물리겠다며 상인들에게 책임을 떠넘기는 것 같다”고 목소리를 높였다.

8일부터 시행되는 새 농산물품질관리법에 따르면 쇠고기 원산지를 고의로 속여 표시할 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금형을 받게 된다.

○ 메뉴판 표기 방식 난감

일부 음식점은 이날까지도 표시 방식을 모르겠다며 난감해했다.

구이와 탕, 냉면 등 쇠고기가 일부 재료로 들어가는 경우 원산지 표기가 어렵기 때문이다.

서울 종로구 관철동 K김밥집 주인 박모(42) 씨는 “좁은 메뉴판에 원산지를 일일이 표시하기도 귀찮고 정육점에서 사다 쓰는 고기라 원산지를 알 수도 없다”며 ‘쇠고기 김밥’을 아예 메뉴에서 삭제했다.

업소마다 메뉴판 교체 방식도 제각각이었다.

수십만 원을 들여 메뉴판 코팅 작업을 새로 한 음식점이 있는 반면 메뉴판 위에 유성펜으로 원산지만 써놓은 곳도 있었다.

서울 마포구의 한 고깃집 주인은 “‘소비자가 알기 쉽게 표시하라’고만 쓰인 공문이 출처도 안 찍힌 채 날아왔다”며 “A4 종이에 원산지를 써 붙이긴 했는데 맞게 한 건지 모르겠다”고 말했다.

이에 대해 농림수산식품부 관계자는 “명예 감시원을 통해 음식점마다 책자를 돌리긴 했지만 공문 발송을 통한 원산지 표시 방식에 대한 구체적인 설명이 이뤄지지 않은 것은 사실”이라며 홍보 부족을 시인했다.

○ 단속 실효성 의문

식당업주들은 원산지 표시제로 쇠고기의 안전성이 개선되거나 소비가 늘어날 가능성은 낮다고 입을 모았다.

쇠고기를 공급받을 때 업체로부터 도축검사증명서나 수입필증 등 원산지 관련 자료를 넘겨받지만 식당 주인이나 요리사가 허위 여부를 확인하기가 불가능하기 때문이다.

서울 종로구 무교동의 한 고깃집 요리사 이모 씨는 “베테랑 요리사도 고기만 보고는 원산지를 가려내기 힘들다”며 “단속 공무원의 인원도 적겠지만 설사 단속을 나와도 표시된 원산지를 정확히 식별할 수 있을지 의문”이라고 말했다.

그는 “쇠고기 원산지를 철저히 가리겠다고 하는데 쇠고기 다시다 같은 조미료까지 단속할 수는 없을 것”이라며 “정부가 애초 검역과정에서 해결해야 할 문제를 민간에 떠넘긴 꼴”이라고 말했다.

신광영 기자 neo@donga.com

▲ 영상취재 : 동아일보 사진부 김미옥 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[김순덕의 도발]‘이재명 리스크’ 민주당은 몰랐단 말인가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130439561.1.thumb.jpg)