서울 남산 기슭에 있는 초전섬유퀼트박물관에 가 보면 해답을 찾을 수 있다. 이곳에 전시된 우리 전통 보자기는 예술 작품으로도 손색이 없다. 전시장에 가지런히 걸려 있는 조각보를 멀리서 보면 마치 예쁜 액자에 걸린 추상화 같다. 추상화의 선구자 중 한 명인 피터르 몬드리안의 작품을 보는 것 같은 느낌이 들기도 하다.

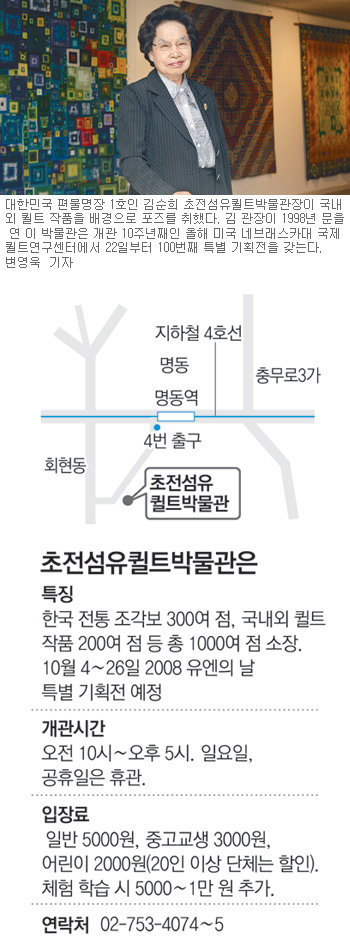

김순희(77) 관장은 50년 넘게 한국의 전통 섬유 예술작품과 세계 각국의 전통 퀼트 및 섬유작품 1000여 점을 모아 1998년 가을 서울에서 유일한 섬유 예술 박물관을 열었다.>>

알뜰살뜰 조각보에 삶의 운치 오롯이…

“평생 바느질 한길” 각국 작품 1000점 모아

토요일 체험수업 북적… 美서 초청전시도

○ 조각보에 담긴 한국의 미(美)

이 박물관에서 가장 눈에 띄는 전시품은 한국의 전통 조각보다. 조각보는 말 그대로 천 조각을 이어 붙인 보자기다.

천으로 옷을 지으면 자투리 천이 남는다. 이름 없는 여인네들이 이 천 조각들을 알뜰하게 모아 한 땀 한 땀 정성스레 바느질해 만든 보자기가 바로 조각보다.

조각보의 아름다움은 오히려 외국에서 높은 평가를 받고 있다.

올해 3월 미국 네브래스카대에 설립된 세계 최대 규모의 국제퀼트연구센터는 한국의 조각보를 첫 국제 초청작으로 선정했다. 이 박물관이 소장한 100여 점의 조각보가 미국으로 건너가 22일부터 올해 말까지 미국 관객들을 맞는다.

김 관장은 “대부분 면을 소재로 쓰는 외국 퀼트 작품과 달리 한국의 전통 조각보는 겨울에는 따뜻한 공단, 여름에는 모시와 삼베, 봄과 가을에는 면을 사용해 사계절이 담긴 게 특징”이라며 “천에 쓰인 은은한 파스텔톤 색감이 외국인들에게 매혹적으로 비치는 것 같다”고 말했다.

이 박물관에서는 또 화려한 색감을 자랑하는 북한 보자기, 미국 서부 개척 시대에 만들어진 퀼트 작품, 국내외 작가들의 현대 퀼트 작품, 세계 각국의 전통 옷을 입힌 인형 등도 볼 수 있다.

○ 학비 벌기 위해 바느질과 인연

1955년 이화여대 교육학과를 졸업한 김 관장은 1957년 9월 서울 충무로에 제일편물이란 가게를 열면서 바느질과 인연을 맺었다. 돈을 벌어 외국 유학을 가기 위해서였다.

완고했던 집안에서는 “여자가 무슨 장사냐”며 난리가 났다고 한다. 1961년 김 관장은 마지막이라는 각오로 신세계백화점에서 첫 작품 발표회를 열었다.

이때 경기여고가 그가 전시했던 체육복을 학교 체육복으로 선정한 게 계기가 돼 김 관장은 바느질을 평생의 업으로 여기기로 했다.

김 관장은 “그 후 줄곧 바느질과 편물만 생각하면서 살았다. 물품 수집도 그때부터였다. 나이가 들면서 나와 같은 길을 걷고 싶지만 가정 형편이 어렵거나 집안의 반대가 있는 이들에게 도움을 줄 길을 생각하다 박물관을 열게 됐다”고 했다.

그는 2000년 대한국민 편물명장 1호로 선정됐고, 지난해에는 서울시교육청으로부터 체험학습 감사장을 받았다.

이 박물관은 학기 중 토요일에는 바느질 체험 수업에 참가하는 초중고교생들로 북적이는 날이 많다. 일반인도 입장료에 재료비를 내면 손수 바느질을 해 휴지 케이스 등을 만들어 볼 수 있다.

이 박물관은 남산과 가까워 가족 나들이 코스로도 좋다. 박물관에서 5분 정도만 걸어 올라가면 남산 케이블카가 나오고, 서울애니메이션센터와 남산 산책로 등도 인근에 있다.

이헌재 기자 uni@donga.com

▲ 영상취재 : 동아일보 사진부 변영욱 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개