화살 날리는 아폴론… 사투 벌이는 라오콘…

모래밭에서 알몸으로 거칠게 훈련하는

운동선수들 관찰하며 근육 움직임 묘사

[?]

똑같은 대리석 덩어리를 가지고도 전혀 다른 이념과 감성을 가진 조각작품들이 만들어집니다. 예술가들은 자신의 영혼에 담긴 천재적인 상상력에 기대어서 예술을 창조할까요? 아니면 자연에 대한 치밀한 관찰과 비교와 메모를 통해 예술을 빚어내는 걸까요?

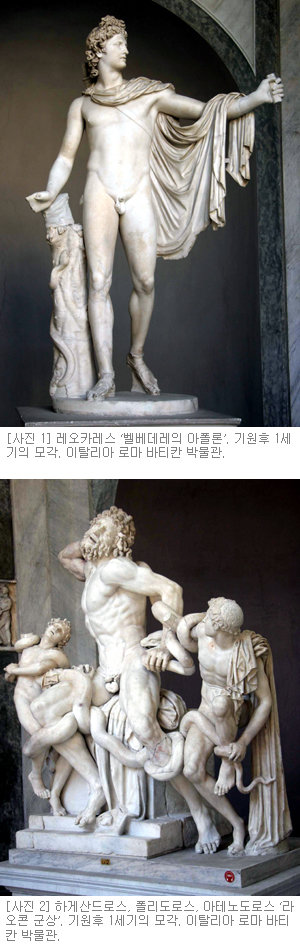

사진 1은 대리석으로 깎아낸 아폴론입니다. 아폴론은 아홉 뮤즈를 거느린 문예의 신이기도 하지만 광명의 신, 궁술의 신이기도 하지요. 지금 아폴론은 어둠의 세계를 지배하는 큰 뱀 피톤에게 화살을 날리고 있습니다. 화살은 빛살처럼 날아가서 피톤의 숨통을 끊습니다.

이 작품의 원작 조각가는 레오카레스입니다. 고대 그리스의 조각가 레오카레스는 아폴론과 피톤의 신화를 통해서 어둠을 걷어낸 빛, 혼돈을 물리친 질서의 승리를 설명합니다.

아폴론의 이마는 광명의 신이라는 이름에 걸맞게 밝게 빛납니다. 그러나 청춘의 아름다움을 맘껏 뽐내는 아폴론의 조형을 가만히 뜯어보면 그 안에는 고대의 과학이 집약되어 있습니다. 바로 인체 비례와 수학의 원리이지요.

고대 그리스의 조각가들은 모눈종이처럼 세밀하게 나눈 밑그림을 가지고 인체를 구석구석 재단했다고 해요. 발바닥에서 발목의 복사뼈까지의 길이는 신장의 24분의 1이고, 손바닥의 길이는 얼굴의 길이와 같고, 가슴의 너비는 발바닥에서 정수리까지 닿는 키의 4분의 1이 된다, 이런 식으로 사람의 몸을 수학과 기하학의 정교한 프리즘을 통해서 파악하려고 했지요.

얼마나 놀라운 일인가요? 우리의 몸뚱이는 아무리 들여다보아도 눈금이나 척도가 새겨져 있지 않습니다. 인간의 육체가 신성한 아름다움의 원리를 감추고 있다는 것, 그리고 아름다움의 절대적 가치가 영구히 불변하는 수학 규칙을 통해서 정의될 수 있다는 깨달음이 수천 년 전 예술가들의 마음을 사로잡았다는 사실은 좀처럼 납득하기 어렵네요. 그러나 고대의 조각가들은 끌과 망치를 가지고 자신의 확신을 이처럼 아름다운 조각작품으로 실현했답니다. 후대의 학자들이 벨베데레의 아폴론을 보면서 닿지 못할 아름다움의 영원한 이상이 지상에 구현되었다고 찬사를 보낸 것은 조금도 이상한 일이 아니지요.

사진 2의 작품 제목은 라오콘 군상입니다. 등장인물이 여럿 나오는 조각 작품을 ‘군상(群像)’이라고 부르지요. 라오콘은 트로이의 마지막 신관이었다고 해요. 지금 두 아들과 함께 두 마리의 바다뱀에게 물려 죽는 끔찍한 비극의 주인공 역할을 하고 있어요. 시퍼런 바다뱀의 서늘한 감촉과, 뱀의 포박으로부터 탈출하기 위해 안간힘을 쓰는 세 사람의 필사적인 노력이 마치 손에 잡힐 듯이 실감나게 재현되어 있네요.

라오콘은 트로이의 목마가 그리스인들의 계략이라는 사실을 일찌감치 눈치 챘다고 해요. 그래서 긴 창을 들고 목마의 배에 깊숙이 찔러 넣었지요. 목마 안에는 트로이의 성문 안으로 침입하려던 그리스 특공대가 숨을 죽이고 숨어 있었어요. 라오콘이 창으로 목마의 배를 후비자, 목마 안에서 그리스 병사들의 방패와 갑옷이 서로 부딪쳐서 쩡그렁 하는 소리가 울렸다고 해요. 그러나 그리스 군대가 목마를 남기고 퇴각하고 마침내 지긋지긋한 전쟁이 끝났다고 생각한 트로이의 시민들은 아무 소리도 듣지 못했어요. 10년이나 끌었던 전쟁이 끝나고 승리를 거두었다는 섣부른 기쁨이 그들의 귀를 꽁꽁 틀어막았나 봐요.

이런 라오콘의 대담한 행위는 신들의 노여움을 샀어요. 신들은 라오콘의 만용을 용서하지 않았어요. 라오콘은 두 마리의 바다뱀에게 자신은 물론 두 아들의 죽음으로 대가를 치러야 했어요.

이제 라오콘과 아폴론을 비교해봅시다. 두 작품 모두 고대 그리스의 거장이 빚은 솜씨인데도 전혀 느낌이 다르네요. 늠름하게 서서 자신감 넘치는 표정을 짓는 아폴론은 신성한 광휘가 무지개처럼 어려 있는 것 같습니다. 반면 라오콘은 식은땀을 흘리며 바다뱀과 사투를 벌이고 있네요. 헝클어진 머리카락 위로 더운 김이 솟아오릅니다.

고요하고 정갈한 아폴론의 자세는 조화와 우미의 본질이 무엇인지 우리에게 가르쳐줍니다. 그러나 라오콘은 절박하고 격정적인 자세로 느닷없이 찾아온 비극의 운명을 증언합니다. 두 아들의 죽음을 무력하게 바라보아야 하는 아버지는 심장이 터질 것 같은 분노와 절망으로 몸부림칩니다. 라오콘의 크게 휘어진 척추와 뻐드러진 갈비뼈 그리고 힘줄이 드러난 팔목은 가망 없는 싸움의 결과를 예고합니다. 아폴론이 지극히 정제되고 절제된 아름다움이라면, 라오콘은 씨근덕대는 근육질의 과장된 아름다움입니다. 각기 ‘차가운 조형’과 ‘뜨거운 조형’이라고 표현해도 좋을 것 같네요.

“자세를 취하는 데 따라서 몸이 솟거나 가라앉고, 웅크리거나 내뻗고, 긴장하거나 이완하는 모습을 만들지요.”

이처럼 조각가들은 단순히 상상력에 기대지 않고, 실제로 자연을 관찰하고 비교함으로써 예술의 가능성을 실험합니다. 벨베데레의 아폴론과 라오콘 군상. 같은 대리석 덩어리를 가지고 전혀 다른 방향의 이념을 빚어낼 수 있다는 사실이 참으로 경이롭습니다.

노성두 서양미술사학자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개