“現재직자 기득권 보호, 신규 임용자에 덤터기”

연금 첫 지급받는 시기 60세에서 65세로 늦춰

“수혜 감소폭 크지않다” 공무원들 안도 분위기

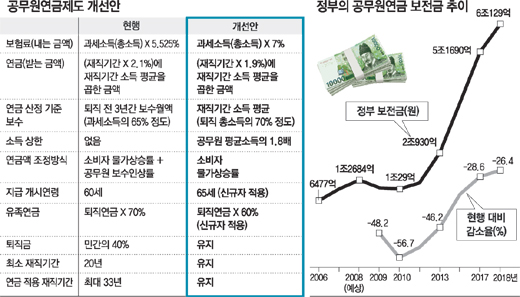

이번 공무원연금 개편안은 ‘더 내고, 덜 받는’ 구조로 바꾸는 게 핵심이다.

하지만 신규 공무원이 아닌 기존 재직자의 경우 ‘약간 더 내고, 비슷하게 받는’ 구조가 됐다. 기득권을 보호해 준 것이다.

민주노총 소속 전국공무원노동조합을 뺀 나머지 공무원 교원 단체가 공무원연금제도발전위원회가 내놓은 2차 개편안에 대해 일제히 ‘안도’한 이유다.

이에 대해 김상균 발전위 위원장은 “장기간 복무한 공무원의 경우 입사 때 연금에 대한 기존의 약속이 하루아침에 바뀌면 형평성 문제가 제기될 수밖에 없다”며 “법 개정 이전에 이미 획득한 연금에 대해서는 훼손을 최소화한다는 원칙을 세웠다”고 해명했다.

제도를 바꿔도 국민의 혈세로 메워야 할 보전금도 여전히 눈 덩이처럼 불어날 것으로 보여 정부 재정 부담은 마찬가지다. 이 때문에 ‘반쪽 개혁’이라는 비판이 나온다.

|

○ 정부 부담금 개선효과 적어

공무원연금제도발전위원회가 내놓은 개선안은 공무원연금의 적자 구조를 개선하는 데에는 크게 미흡해 혈세로 메워야 할 정부의 재정부담이 가중될 것으로 우려된다.

연금 적자에 따른 정부 보전금은 내년부터 2013년까지 5년간 연평균 1조3597억 원으로 현행 제도로 운영될 때의 2조7879억 원보다 51.2% 감소한다. 2018년까지 10년간 평균은 현행 4조5826억 원에서 2조8694억 원으로 37.4% 줄게 된다.

그러나 2012년부터는 고령화에 따른 연금 수급자 증가 등으로 적자보전금이 2012년 1조4940억 원, 2014년 2조7898억 원, 2016년 4조3176억 원에서 2018년에는 6조129억 원으로 급증하게 된다.

이에 대해 발전위는 “정부의 공무원연금 부담률이 우리나라의 경우 12.3%로, 프랑스(53%), 독일(52.5%), 미국(28.6%), 일본(23.8%) 등 선진 외국보다 크게 낮은 수준”이라고 주장했다.

하지만 정부 보전금이 향후 기하급수적으로 늘어간다는 점을 감안하면 이번 개편안은 정부 재정 적자 개선 효과가 기대에 못 미친다는 평가가 나온다.

국민 여론을 의식해 연금지급 개시연령을 신규 공무원에 한해 만 60세에서 65세로 늦춘 것도 공무원 사회에서 논란이 일 것으로 보인다. 공무원의 정년퇴직은 만 60세인데 연금 지급 시기가 65세라면 5년 동안은 별다른 수입 없이 버텨야 한다는 얘기다.

또 공무원이 일시금과 연금을 선택할 수 있는 현행 구조를 활용해 일시금을 고를 때 혜택을 좀 더 많이 줘 일시금 선택 비율을 높일 경우 고령화로 인한 연금 지급기간이 줄기 때문에 결과적으로 재정 지출을 줄일 수 있는 방안도 고려했어야 했다.

김진수(사회복지학) 연세대 교수는 “연금 재정 적자의 원인은 현 수급자와 장기 재직자인데, 이들은 열외가 되고 신규 가입자에게만 부담을 지웠다”고 말했다.

김상호(국제경영학) 관동대 교수는 “기대했던 것보다 개혁수준이 미흡하다”며 “1차 건의안에는 기존 공무원에 대해서도 연금 개시시기를 65세로 5년 늦췄고 유족 연금도 지급률을 60% 낮춘 것을 적용했는데 이번 건의안에는 신규 가입자만 적용했다”고 지적했다.

○ 공무원 반응 희비 교차

공무원들은 불만을 나타내면서도 수혜 감소 폭이 예상보다 크지 않아 안도하는 분위기다.

연금제도발전위에 참여한 공무원노조총연맹, 전국교직원노동조합 등 4개 공무원 교원 단체는 이날 성명을 통해 “고통을 감수하며 140만 공무원과 그 가족의 노후 생활을 더 어렵게 만드는 ‘제 살 깎기’ 논의에 동참했다”며 “국가는 공무원에게 인내를 강요하는 개혁 방식을 이번 사회적 협약을 계기로 종식해야 한다”고 주장했다.

그러나 연금 개선안 논의과정에서 탈퇴한 전국공무원노동조합의 정용천 대변인은 “과세소득의 7%씩이나 내야 하는 연금제도발전위의 건의안에 반대한다”며 “과세소득의 6.5%가 적당하고 연금 지급 시기도 신규 공무원은 65세로 늦춰 신구 갈등을 일으킬 수 있다”고 말했다.

전공노는 다음 달 2일 열리는 대의원대회에서 향후 투쟁 계획을 세울 방침이다.

서울시 8급 공무원인 김모(28) 씨는 “2009년 신규 임용 공무원의 경우 국민연금 수준으로 연금을 받아야 하는 1차 건의안과 비교하면 지급액이 크게 늘어난 것”이라며 “그러나 나중에 받는 연금이 지금보다 줄어든다고 하니 노후생활이 걱정된다”고 말했다.

이유종 기자 pen@donga.com

▲ 영상취재 : 임광희 동아닷컴 인턴기자

▼국민연금과 차이점▼

보험료 54% 더 내고 연금은 90% 더 받아

공무원연금제도발전위원회는 이번 연금 개혁안에서 공무원연금을 최대한 국민연금과 비슷한 수준으로 맞추기 위해 애를 쓴 흔적이 보인다. 이는 공무원들이 지나치게 많은 연금을 받고 있다는 국민들의 비난을 의식했기 때문이다.

우선 연금지급 개시연령을 만 60세에서 국민연금과 같은 65세로 늦춰 공무원연금을 받을 수 있는 기간을 5년 줄였다. 연금산정의 기초액도 현행 ‘최종 3년 평균 보수월액’에서 ‘전 재직기간 과세소득 평균’으로 변경한 것도 같은 맥락이다.

개혁안에서 정해진 연금 지급률은 과세소득의 1.9%지만 공무원은 퇴직금이 없이 민간기업 퇴직금의 40% 수준인 퇴직수당을 받기 때문에 이를 감안해 환산하면 국민연금과 비교했을 때 연금 지급률은 1.6% 정도가 된다는 게 발전위의 설명이다.

하지만 이렇게 ‘더 내고 덜 받는’ 구조로 낮추더라도 여전히 공무원들은 일반인들보다 많은 연금을 받는다.

신규 공무원이 30년간 재직한다고 가정할 때 1억6848만 원을 납부하고 4억1180만 원을 받는 반면 일반인은 1억900만 원을 납부하고 2억1600만 원을 연금으로 받는다. 공무원연금이 국민연금보다 기여금을 54% 더 내면서 연금액은 90% 더 받는 셈이다.

발전위 측은 “만약 공무원연금을 국민연금과 똑같이 개편하려면 퇴직금 대폭 인상과 기여금 인하 등의 원인으로 제도 개선 후 30년간 정부 부담액이 총 72조 원 정도 추가 소요된다”고 설명했다.

김상수 기자 ssoo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개