학교 급식으로 점심을 해결하는 아이들 중 적지 않은 수가 방학이 되면 끼니를 때울 길이 막막하기 때문이다. 정부는 11일 한승수 국무총리 주재로 국가정책조정회의를 열고 이번 겨울방학 중 37만 명의 초중고교생에게 급식을 지원한다고 밝혔다. 그러나 어려워진 경기 탓에 지원이 필요한 아이들은 예년보다 늘고 있지만 그동안 방학 때마다 지적돼 온 현행 급식 제도의 문제점과 한계는 여전한 상황.

○ 어려운 환경…하지만 해답은 있다

예산 부족, 각기 다른 지원 주체, 지방자치단체와 지역사회의 무관심 등 현행 급식 제도의 문제점은 적지 않다. 그러나 전문가들은 “당장 굶는 아이들이 있는데 제도 탓만 하고 있을 수는 없다”며 “일부 지자체의 사례를 참고해 이번 겨울방학 동안에라도 대책을 마련해야 한다”고 지적했다.

장기적인 정책 대안도 중요하지만 현실적인 아이디어를 통해 점심을 굶는 아이들을 한 명이라도 줄여나가야 한다는 것이다.

전문가들이 소개하는 대표 사례는 경기 부천시가 2005년부터 추진해 오고 있는 ‘결식아동 없는 도시 만들기 사업’.

이를 위해 부천시는 올해 29억8000만 원의 예산을 책정해 이 가운데 7억 원을 학교 급식에 사용하고 나머지는 지역 아동센터를 통한 급식에 투입했다.

부천시의 윤여소 가정복지팀장은 “학기 중에는 2000여 명, 방학 중에는 3700여 명의 아이가 급식 대상자”라며 “여기에 이번 겨울방학의 경우 어려운 경기 탓에 여름방학보다 1000여 명이 더 늘어 예산 확보 등 보완책 마련에 고심하고 있다”고 전했다. 또 부천시는 방학 중 아이들에게 도시락을 배달하는 일은 지역자활센터를 통해 기초생활수급대상자들에게 맡겨 아동 급식과 일자리 창출이라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡는다.

인천 연수구는 월 1회 급식권을 나눠주는 다른 지자체와 달리 주 1회 급식권을 나눠주고 있다. 월 1회 급식권을 나눠주었을 경우, 아이의 점심용으로 사용하지 않고 가족이 식사를 해결하거나 친구들과 어울려 군것질로 급식권을 써버리는 일이 발생했기 때문.

정익중 이화여대 사회복지학과 교수는 “가장 좋은 것은 공동급식시설을 마련해 아이들에게 급식권이 아닌 밥을 주는 것”이라며 “그러나 지자체의 예산상 공동급식시설 신설이 어렵다면 지역사회복지사, 상인회, 공무원 등이 협조해 실효성 있는 급식권 활용 대책을 마련할 필요가 있다”고 말했다.

○ 지역사회의 관심이 중요

경북 안동시의 안동시종합사회복지관에는 주부, 퇴직자 등 100여 명의 자원봉사자가 도시락 배달을 담당하고 있다. 이들은 도시락 전달뿐 아니라 급식 아동의 가정환경과 특이 사항을 지속적으로 파악하고, 문제가 발생할 때 담당공무원에게 알려주는 역할까지 맡고 있다.

대구 북구는 지역 내 민간기업, 상인회 등이 손을 잡고 급식 아동 후원에 나서고 있다. 대구은행, 공군남부전투사령부 등 후원에 참가하는 10여 개 기업과 단체는 단순한 후원을 넘어 급식 아동과 결연하거나 직접 급식 봉사에 나서기도 한다.

북구 가정종합사회복지관 강진희 씨는 “5만∼10만 원씩 정기적인 지원을 하는 후원자들의 도움으로 관내 8개 동 100여 명의 아이가 급식 지원을 받고 있다”고 전했다.

○ 급식과 학습 놀이문화의 통합 시스템으로

방학 중 급식 문제는 단순한 식사 제공 차원을 넘어 학습과 놀이의 조화를 추구하는 방향으로 해결해야 한다고 전문가들은 지적한다.

미국의 경우 여름방학 동안 급식을 담당하는 ‘SFSP(Summer Food Service Program)’가 마련돼 있다. 방학 동안 끼니를 거르기 쉬운 저소득층 아이들의 영양을 챙겨주는 것뿐만 아니라 학교 수업 보충, 또래 활동 등 각종 프로그램을 실시하는 제도다.

영국은 1998년부터 저소득층 아동을 위한 통합지원 프로그램 ‘슈어 스타트(Sure Start)’를 실시하고 있다. ‘어려서부터 확실하게 출발할 수 있도록 돕는다’는 의미를 지닌 이 프로그램은 급식 지원뿐 아니라 건강, 학습 등 통합적인 아동 서비스를 제공한다. 또 아동센터에 올 수 없는 아이들을 위해서는 가정 방문 서비스도 제공하고 있다.

국내에선 2006년부터 저소득층 임산부와 12세 이하의 아동이 있는 가구를 대상으로 건강, 복지, 보육 서비스 등을 제공하는 ‘희망 스타트센터’ 사업을 해 오고 있다. 정부는 올해 2월 16곳인 희망 스타트센터를 32곳까지 늘리겠다고 밝혔지만 여전히 부족하다는 것이 전문가들의 지적이다.

이와 관련해 이태수 현도대 사회복지학과 교수는 “아동 급식은 단순히 아이들에게 밥을 제공하는 것뿐만 아니라 다른 프로그램과 연계할 수 있다는 점에 주목해야 한다”며 “아이들이 지역아동센터를 통해 급식, 교육, 사교활동 등을 해결할 수 있도록 각 지자체와 사회복지단체, 지역 사회가 긴밀히 협조해야 한다”고 지적했다.

한상준 기자 alwaysj@donga.com

황형준 기자 constant25@donga.com

■ 현 체계 문제점

급식 학기중 62만명-방학땐 37만명

지원 주체 달라 ‘25만명 공백’ 발생

현행 급식 지원 체계의 가장 큰 문제점은 지원 주체가 다르다는 점.

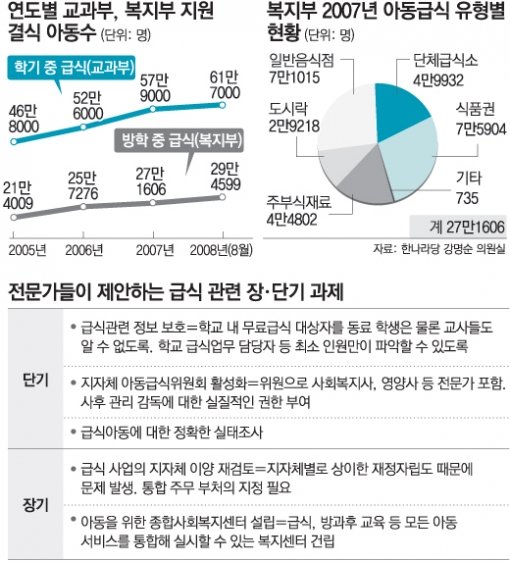

학기 중에는 교육과학기술부가, 방학을 포함한 공휴일에는 보건복지가족부가 아동 급식을 책임지고 있어 공백이 발생한다.

한나라당 강명순 의원에 따르면 올해 8월 현재 교육과학기술부가 학기 중 지원하는 급식 대상자는 61만7000여 명. 그러나 보건복지가족부가 지원하는 방학 중 급식 대상자는 29만4500여 명이었다.

이번 겨울방학에 지원 대상을 37만 명으로 늘릴 예정이지만 그래도 통계상 약 25만 명은 여전히 방학 중 지원대상에서 제외되는 셈이다.

실제로 예산을 집행하고 급식을 수행하는 시군구 등 각 지역자치단체의 지원과 관심이 천차만별인 점도 또 다른 문제다. 지자체마다 급식 사업자 선정, 지원 방법 결정 등을 총괄하는 ‘아동급식위원회’ 설치가 의무화돼 있지만 전국 232개 지자체 중 올해 5월까지 매월 회의를 연 곳은 서울 동작구와 전남 진도군 단 두 곳뿐. 54개의 지자체는 5개월 동안 단 한 번의 회의도 열지 않았다.

외국의 경우 급식비를 해당 구청에서 일괄 관리하거나(프랑스), 예산은 정부가 담당하되 그 집행은 영양사 학부모회 등으로 구성된 학교 급식위원회가 결정하는(일본) 방식을 채택하고 있다.

홍선미 한신대 사회복지학과 교수는 “아동급식지원사업이 2005년부터 지방이양사업이 되다 보니 주민들의 관심도, 예산상황 등에 따라 지자체별로 편차가 큰 것이 사실”이라며 “지역별 편차를 줄일 수 있는 방법에 대해 지자체와 정부가 함께 고민해야 한다”고 지적했다.

또 ‘급식비 지원을 받으면 가난한 아이’라는 인식도 굶는 아이들이 늘어나는 요인이다.

한국보건사회연구원 김미숙 연구위원은 “‘가난한 아이’라는 낙인 때문에 급식 지원을 신청하지 않아 학교 무료 급식의 사각지대에 놓인 아이들이 적지 않다”고 지적했다.

갑작스럽게 집안 환경이 어려워지거나, 부모가 모두 맞벌이를 해 열쇠를 가지고 다니는 ‘열쇠 아동’을 지원 대상에서 빠뜨리지 말아야 한다는 지적도 있다. 이태수 현도대 사회복지학과 교수는 “최근에는 점심을 못 먹을 정도로 힘든 것보다 집에서 밥을 해줄 수 있는 사람이 없는 경우가 많은데 이 같은 경우까지도 정부가 보듬어 줄 필요가 있다”고 지적했다.

이 같은 문제를 해결하는 데 가장 기본적인 방법은 예산 확충.

현재 정부와 지자체에서 아동 급식비로 사용되는 예산은 7000억 원 정도지만 전문가들은 턱없이 부족한 액수라고 보고 있다. 결식아동 급식을 위해 긴급 예산 535억 원 편성을 제안한 한나라당 강명순 의원은 “우리의 미래인 아이들이 건강하고 밝게 자라날 수 있도록 사회가 관심을 기울여야 한다”며 “예산이 필요한 분야가 많지만 아동 급식의 중요성을 감안하면 현재의 예산은 너무나 적다”고 지적했다.

황형준 기자 constant25@donga.com

한상준 기자 alwaysj@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개