검찰은 일단 노 전 대통령 측의 ‘투자금’ 주장에는 별 의미를 두지 않는 분위기다. 현재까지 드러난 여러 정황에 비춰볼 때 박 회장이 노 전 대통령과 무관하게 돈을 건넸다고 보기 어렵다는 것이다.》

“500만달러 절반은 버진아일랜드 통해 투자”

연씨 측 해명… “朴씨와 계약서는 작성안해”

檢 “홍콩 APC계좌 자료 확보땐 의문 풀릴 것”

○ 500만 달러 실소유주 규명이 핵심

검찰은 연 씨에게 돈이 전달된 점에는 개의치 않는 분위기다. 검찰 관계자는 “500만 달러가 연 씨 명의로 건네졌든, 노 전 대통령의 또 다른 친인척 명의로 건네졌든 중요하지 않다”고 말했다. 실제 주인이 누구인지가 중요하다는 얘기다.

또한 투자금으로 건네졌다는 노 전 대통령 측 해명에 대해서는 따져봐야 할 점이 많다고 보고 있다. 투자하려 했던 사업이 실제로 이익이 나는 것인지, 그 사업에서 얻는 이득을 서로 어떻게 분배하기로 했는지를 구체적으로 약정하지 않았다면 이는 투자금으로 보기 어렵다는 게 검찰의 시각이다. 그런 약정이 없었다면 투자를 가장한 ‘검은돈’일 가능성이 있다는 것이다.

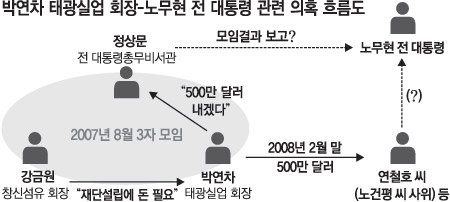

연 씨 측은 “버진아일랜드에 주소를 둔 ‘타나도 인베스트먼트’라는 해외창투사를 2008년 1월 설립했고 해외 투자에 편리하도록 박 회장에게서 홍콩 계좌로 500만 달러를 송금받았다”며 “절반쯤은 베트남, 미국, 필리핀, 태국 회사에 투자했고 송금한 자료가 다 있다”고 밝혔다. 또 “정식으로 (투자)계약서를 작성하지는 않았고, 구두로만 5년간 투자하기로 했다. 돈을 받은 이후 3, 4차례 투자 상황을 박 회장에게 설명했다”고 덧붙였다.

이와 관련해 홍만표 대검 중수부 수사기획관은 31일 “박 회장이 해외사업에 필요한 물품 공급을 위해 세운 홍콩 APC의 계좌 자료만 확보하면 모든 것이 확인될 것”이라고 말했다. 500만 달러가 건네진 정황에 대해서는 이미 상당 부분 파악돼 있다는 뜻이다. 만약 박 회장의 진술대로 이 돈이 노 전 대통령 몫이고, 노 전 대통령이 이를 사전에 알고 있었다면 노 전 대통령에 대한 검찰 수사는 불가피할 것으로 보인다.

특히 검찰은 2007년 8월 서울 S호텔에서 박 회장과 노 전 대통령의 측근 인사들인 강금원 창신섬유 회장, 정상문 전 대통령총무비서관 등 3명이 만난 것을 주목하고 있다. 박 회장은 이 자리에서 노 전 대통령에게 홍콩 계좌에 있는 500만 달러를 건네겠다는 의사를 전했고, 이 내용이 노 전 대통령에게 직간접으로 전달됐을 개연성이 있다는 것이다. 그러나 강 회장은 “당시 박 회장의 제안을 거절했다”고 밝히고 있다.

이와 별개로 최근 검찰은 정 전 비서관이 박 회장에게서 1억여 원의 금품을 건네받은 정황을 파악한 것으로 알려졌다. 정 전 비서관은 1970년 여름 노 전 대통령과 함께 경남 김해의 장유암에서 사법시험을 준비했던 인연이 있다. 이후 노 전 대통령과 서로 말을 트고 지낼 정도로 막역한 사이로 지냈다. 그는 노 전 대통령의 재임 시절 4년 넘게 청와대 안방 살림을 책임지는 대통령총무비서관을 지냈다.

○ 노 전 대통령 측 적극 해명

노 전 대통령 측은 퇴임 직후인 2008년 3월 차용증을 써주고 박 회장에게서 15억 원을 빌렸다는 사실이 밝혀졌을 때에는 시인도 부인도 하지 않으면서 침묵을 지켰다. 3월 19일과 20일 동아일보 보도를 통해 500만 달러 송금 얘기가 처음 알려진 직후에도 “사실무근”이라는 말 외에는 이렇다 할 설명을 내놓지 않았다. 그러나 지난 주말을 기점으로 강 회장 등이 적극적인 해명에 나서고 있다. 이번 사안의 파문이 노 전 대통령에게 곧바로 번지고 있는 상황에서 가만히 있을 수는 없다는 얘기다. 노 전 대통령 측 내부에서는 “검찰 수사가 끝난 뒤 무책임한 보도를 한 언론에 책임을 반드시 묻겠다”는 얘기도 흘러나온다.

노 전 대통령 측 해명의 요지는 노 전 대통령은 최근까지도 500만 달러 얘기는 전혀 모르고 있었다는 것이다. 이 말이 사실이라면 노 전 대통령은 500만 달러와는 아무 관련이 없는 셈이 된다.

이 때문에 검찰 내부에서는 “노 전 대통령과의 연결 고리를 끊어내기 위한 것”이라는 해석이 많다. 이미 노 전 대통령 측이 검찰의 칼끝을 피하기 위한 대비를 하고 있고, 그런 점에서 검찰도 본격수사를 앞두고 고심하는 흔적이 역력하다.

정원수 기자 needjung@donga.com

최우열 기자 dnsp@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개