선사시대 바위그림으로 인류의 포경(捕鯨·고래잡이) 역사를 최초로 증명하는 유적으로 평가받고 있는 울산 반구대 암각화(국보 제285호). 당초 올 상반기 발행 예정이던 10만 원권 지폐의 뒷면 도안 소재로 선택되기도 한 한국의 대표적 문화유적이다.

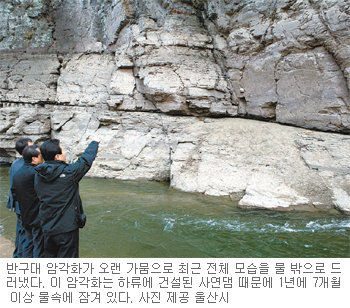

그러나 반구대 암각화는 발견되기 6년 전인 1965년 하류에 사연댐이 건설되면서 침수와 노출이 반복돼 훼손이 가속화되고 있다. 계속되는 가뭄으로 1년여 만에 물 밖으로 전체 모습을 드러낸 반구대 암각화를 둘러봤다.

▽훼손 실태=3일 오후 울산 울주군 언양읍 대곡리. 차에서 내려 500여 m를 걸어가자 높이 50여 m의 수직 암벽이 나타났다. 이 암벽 밑쪽에 위치한 평평한 바위 면(높이 3m, 너비 10m)이 고래와 사슴 등 200여 점의 문양이 새겨진 반구대 암각화다. 오랫동안 물 속에 잠겨 있어서인지 암각화는 온통 이끼와 흙탕물로 뒤덮여 눈으로 확인할 수 있는 문양은 10여 개에 불과했다. 암각화가 물 밖으로 모습을 드러냈다는 사실이 알려지면서 최근 주말과 휴일에는 관광객이 하루 500여 명씩 찾아오고 있다. 현재 암각화 앞으로는 폭 3m의 물이 흐르고 있어 손으로 만지는 것은 불가능하다. 그러나 통나무 등으로 다리를 놓으면 얼마든지 건너가 암각화를 훼손할 우려가 있지만 별다른 보호대책은 없는 상태다.

▽학계도 우려 표명=지난달 31일 서울 경복궁 고궁박물관에서 열린 ‘울산 반구대 암각화의 바람직한 보존대책 마련을 위한 공청회’에서는 암각화 훼손에 대한 우려의 목소리가 많았다. 경주대 도진영 교수는 “암각화 하부에는 큰 구멍(깊이 121.5cm, 길이 약 10m, 높이 10∼30cm)이 형성돼 있다”며 “이 구멍 때문에 바위 면에 떨어지는 낙반 징후가 나타나는 등 암각화가 구조적으로 매우 불안정하다”고 지적했다. 한국전통문화학교 김호석 교수는 “1971년 발견될 당시의 암각화 모습과 올해 모습을 비교한 결과 128군데에서 박락(剝落·돌에 새긴 그림이나 글씨가 긁히고 깎여 떨어지는 현상)됐다”고 밝혔다. 김 교수는 “암각화의 석질은 ‘나암’으로 침수되면서 암석 강도가 약해지고 유속에 의한 마멸, 침수와 건조가 반복되면서 나타나는 암석 팽창과 이완이 암각화 훼손의 주 원인”이라며 “하류의 사연댐 수위를 낮춰 암각화 원형을 보호해야 한다”고 말했다.

▽보존대책은 여전히 표류=반구대 암각화가 이처럼 심하게 훼손되고 있지만 보전대책을 놓고 정부와 울산시 간에 견해차가 좁혀지지 않고 있다. 문화재청과 국토해양부는 “사연댐의 만수위를 현재 60m에서 52m로 낮추면 암각화를 보전할 수 있다”는 견해다. 반면 울산시는 “사연댐 수위를 낮추면 울산시민의 생활용수가 심각하게 부족해진다”며 “암각화 아래와 위쪽에 제방을 쌓고 산에 터널을 뚫어 물길을 돌리는 방법으로 암각화를 보존하자”고 밝히고 있다. 울산시의 방안에 대해 정부는 “암각화 주변의 자연환경을 훼손하게 된다”며 반대하고 있다.

정재락 기자 raks@donga.com

TV 줌인 >

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

광화문에서

구독 135

-

한시를 영화로 읊다

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[TV 줌인] 영화로 몰리는 TV 스타](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)