“盧, 500만 달러 가져오라고 지시

그쪽 애들이 돈 받아갔다”

朴 진술과 다르고 차용증도 없어

검찰, 盧 소환 기정사실화

시기는 이르면 내주말 될 듯

박연차 태광실업 회장이 구속된 뒤인 지난해 12월 어느 날 대검찰청 중앙수사부 11층 조사실. 박 회장은 그동안 닫고 있었던 입을 열었다.

검찰 안팎에서 “박 회장의 입에서 불법 자금을 받은 전현직 국회의원 등 거물급 정치인들의 이름이 무수히 나올 것”이라는 이른바 ‘박연차 리스트’가 나돌 때였다. 검찰은 박 회장의 입을 열기 위해 여러 가지 압박을 가했지만 박 회장은 좀체 입을 열지 않고 있는 상황이었다.

○ 박 회장 “날 압박하지 말라”

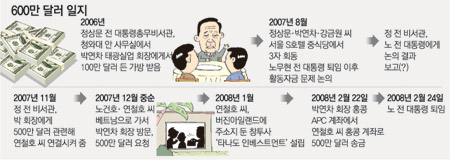

박 회장은 작심한 듯 노무현 전 대통령의 이름을 자신이 먼저 꺼냈다. 신문하던 검사가 묻지도 않은 얘기였다. 박 회장은 대뜸 “노 전 대통령의 ‘지시’로 500만 달러를 줬다. 노 전 대통령 쪽의 ‘애들’이 돈을 받아갔다”고 말했다. “애들이 누구냐”는 검사의 질문에 “노 전 대통령 조카사위 연철호가 나를 찾아왔고 아들 노건호도 따라왔더라”고 선선히 대답했다. 자신에게 정관계의 로비 대상자를 털어놓으라는 검찰을 향해 “자잘한 것은 더 묻지 말라. 해볼 테면 해보라”는 강수였다.

박 회장은 이어 돈을 건넨 일시와 장소, 돈이 건너간 경로, 노 전 대통령이 그 사실을 알았는지, 언제 알았는지 등에 대한 진술을 상세하게 털어놨다고 한다. 그리고 한마디를 덧붙였다. “나를 이런 식으로 압박하지 마라. 내가 말하는 것은 폭발력이 크다. 살살 가자.”

박 회장이 ‘노무현 카드’를 던진 이후 검찰은 거액의 돈 뭉치가 빠져나간 시기와 직원 다이어리 및 수첩에 나타난 박 회장의 일정, 박 회장의 통화기록 등을 치밀하게 추적했고 노 전 대통령 측으로 돈이 흘러간 정황들을 하나씩 확인해나갔다. 홍콩 사법당국에도 박 회장의 비자금이 고여 있던 APC 법인 계좌 자료를 넘겨줄 것을 요청했고 6일 이 자료를 넘겨받았다.

지난달 30일 이후 노 전 대통령 측은 ‘500만 달러는 연 씨의 정상적인 투자금’이라고 해명했지만, 검찰은 이를 일축하는 분위기다. 이미 전모를 다 파악했다는 자신감까지 내비치고 있다. 검찰이 9일 정상문 전 대통령총무비서관 구속영장에 정 전 비서관을 노 전 대통령의 뇌물수수 공범으로 적시한 것도 박 회장의 명확하고 구체적인 진술이 핵심적인 증거로 뒷받침하고 있기 때문이다. 정 전 비서관이 2006년 청와대 경내에 있는 사무실에서 박 회장에게서 100만 달러를 받은 것과 2008년 2월 말 연 씨가 500만 달러를 받은 것 모두 노 전 대통령의 몫으로 확신하는 것도 박 회장의 확고한 진술 때문이다.

▲동아닷컴 신세기 기자

○ 노 전 대통령 소환 임박

이른바 ‘노무현의 집사’로 불리던 정 전 비서관이 7일 체포되면서 노 전 대통령에 대한 검찰 소환 조사는 기정사실이 됐다. 홍만표 대검 중수부 수사기획관은 9일 기자간담회에서 “전직 대통령에 대한 소환 조사는 조사 여부도 말할 수 없다”고 선을 그었지만 소환 조사 가능성 자체를 부인하지 않았다.

노 전 대통령에 앞서 부인 권양숙 여사, 아들 노건호 씨도 소환조사를 받을 가능성이 높다. 일가족 전체가 수사선상에 올라 있기 때문이다. 그러나 권 여사는 배제될 여지도 있다. 7일 노 전 대통령이 자신의 홈페이지에 권 여사가 박 회장의 돈을 받았다는 취지의 사과문을 올렸지만 홍 수사기획관은 7, 8일 기자간담회에서 “권 여사에 대해서는 (사과문을 보고) 처음 알았다”는 말을 여러 차례 반복했다. 애초 검찰이 박 회장에게서 확보한 진술은 노 전 대통령의 해명과는 거리가 있다는 뜻이다. 박 회장이 정 전 비서관에게 건넨 100만 달러를 실제로 권 여사가 받았다 해도 의혹은 대부분 노 전 대통령을 통해 해소될 것으로 검찰은 보고 있다.

남은 문제는 소환 시기다. 이르면 다음 주 후반이 될 것으로 전망된다. 홍 수사기획관이 여러 차례 강조했듯이 박 회장의 진술에 신빙성이 높다고 해도 정 전 비서관과 연 씨 등에 대한 조사가 먼저 이뤄져야 하기 때문이다. 전직 대통령에 대한 수사라는 점을 고려하면 소환 조사는 한 번에 끝날 것으로 보인다.

홍 수사기획관은 “100만 달러와 관련해 소환하고 500만 달러에 대해 또 조사할 수 있겠느냐”고 말했다. 노 전 대통령이 7일 자신의 홈페이지에 검찰 수사에 응하겠다는 뜻을 밝히는 글까지 올리면서 검찰의 수사속도는 더욱 빨라지고 있다.

최우열 기자 dnsp@donga.com

전지성 기자 verso@donga.com

<동영상 보러가기>

[화보]노무현 전 대통령 칩거 넉달째…텅빈 노사모 전시관

[화보]“청탁대가 30억 함께 받아” 노건평씨 구속

[화보]이광재, 불법 정치자금 혐의로 구속

- 박연차, 130명 동원 100만달러 환전, 3일내 전달 ‘작전 완료’

- 여성 운전자 노린 ‘손목치기’ 사기 기승

- 정세균 “다음 총선때 호남지역구 불출마” 정동영 압박

- 비키니女 쳐다보다 쾅, 코뼈부러진 ‘힐끔 男’ …보험 될까?

- 전교조-민노총 ‘9년 동거’ 마감 진짜 이유는?

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개