대전에 사는 진궁메이 씨(39·여)는 중국에서 의대를 졸업했다. 의사로도 1년 정도 일했다. 중국에서 한국인 남편을 만나 결혼한 진 씨는 남편의 사업 실패 후 한국 이민을 선택했다. 진 씨는 전공을 살려보고 싶었지만 학제가 달라 중국 의사면허를 인정받을 수 없었고 학원 강사 자리도 여의치 않았다. 몇 년 동안 공부한 끝에 사회복지사가 되기 전까지 진 씨는 식당, 섬유공장, 안경공장 등을 전전해야 했다. 진 씨는 “처음에 한국에 왔을 때 문화적 차이가 컸고 의사소통도 잘 안돼 눈치로 일해야 했기 때문에 어려운 점이 많았다”고 털어놨다.

광주에 사는 퍄오징스(가명·41·여) 씨는 중국에서 초등학교 교사를 했다. 남편을 따라 한국에 온 뒤 퍄오 씨는 학원 등에 중국어 강사 자리를 알아봤다. 수십 군데에 지원을 했지만 그를 원하는 학원은 없었다. 결국 퍄오 씨는 강사 자리를 단념한 채 지인들이 소개해 주는 중국어 과외를 종종 맡는 것으로 만족하고 있다.

결혼이민여성들의 취업 욕구와 현실의 격차는 큰 것으로 나타났다. 결혼이민여성 10명 중 8명은 취업을 원하지만 실제로 취업 경험이 있는 이주여성은 10명 중 1명에 불과한 것으로 나타났다.

19일 대한YWCA연합회의 ‘결혼이민여성 취업 직종 개발 연구’에 따르면 연구팀이 지난해 6∼8월 결혼이민여성 230명을 상대로 설문조사를 벌인 결과 결혼이민여성의 82.2%는 취업 의사를 갖고 있다고 응답했다. 이 가운데 13%는 ‘나쁜 조건이라도 감수하고 바로 시작할 수 있다’고 답해 결혼이민여성들의 취업 욕구가 상당히 강한 것으로 나타났다.

하지만 실제 취업 경험은 많지 않았다. 조사 대상 230명 중 본국에서 취업 경험이 있는 여성은 78명(33.9%)이었지만 한국에서 취업 경험이 있다는 응답은 16명(7.0%), 양국에서 모두 취업 경험이 있다는 응답은 8명(3.5%)에 그쳤다. 결국 한국에서 한 번이라도 취업한 경험이 있는 결혼이민여성은 전체의 10.5%에 불과했다.

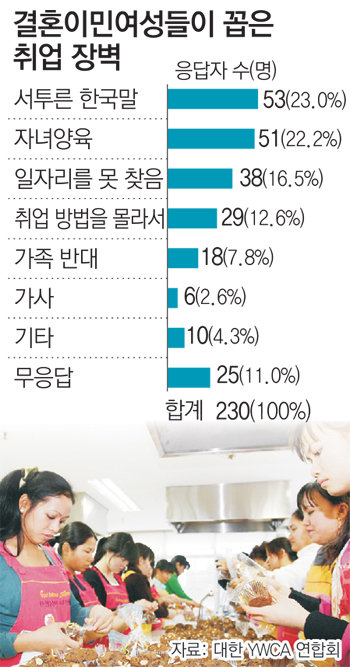

이들은 한국에서의 취업 장벽으로 ‘서투른 한국말’(23.0%)을 가장 많이 꼽았고 △자녀 양육(22.2%) △일자리를 못 찾음(16.5%) △취업 방법을 몰라서(12.6%) △가족 반대(7.8%) 등이 뒤를 이었다. 대한YWCA연합회 사회개발위원회 최정은 팀장은 “돈벌이에 급급해 이들에게 적성에도 맞지 않는 단순 노동 일자리만 소개해주기보다는 장기적 비전을 가지고 취업을 준비할 수 있도록 도움을 주는 게 절실하다”고 말했다.

유덕영 기자 firedy@donga.com

문화찾기 >

-

데이터 비키니

구독

-

오늘도 건강

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[문화찾기]「비평」은 명작을 낳는다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[광화문에서/장윤정]실망스러운 ‘밸류업’, 그럼에도 계속되어야 하는 이유](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486458.1.thumb.jpg)