“서울은 매우 활발한 도시

최대한 오래 머물고 싶어”

8일 오전 서울대 법대 서암관 501호.

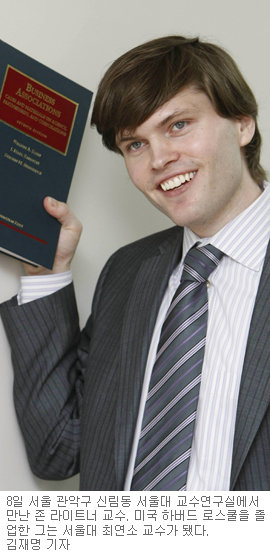

갈색 머리의 정장을 한 젊은 외국인이 “굿모닝”이라고 영어로 반갑게 인사했다. 독일계 미국인으로 2학기부터 2년간 서울대에서 강의를 맡아 ‘서울대 최연소 교수’라는 타이틀을 단 존 라이트너 교수(27)다.

2007년 하버드 로스쿨을 우등 졸업한 그는 올해 초만 해도 미국 뉴욕에 위치한 유명 로펌인 ‘크라바스, 스웨인 & 무어’에서 15만∼20만 달러의 연봉을 받으며 JP모간, 크레디스위스, IBM 등 유명 기업들에 기업지배구조, 증권거래 등과 관련한 자문에 응하던 변호사였다.

미국 로펌에서 잘나가던 그가 왜 적은 연봉을 받으며 전임강사로 한국에 왔는지 궁금했다. 그는 “서울이 뉴욕보다 물가가 싸서 좋다.(웃음) 소득이 줄어든 건 사실이지만 그럴 만한 가치가 있다”며 미소를 지었다. 이어 “평소 외국어를 배우는 것도 좋아하는데 한국어를 배울 수도 있고 뉴욕에서 변호사 생활을 했으면 못할 좋은 경험을 할 수 있어 매력적”이라고 말했다.

“예전에 서울에 여행을 왔을 때도 뉴욕처럼 굉장히 활발하고 신나는 분위기의 도시라고 느꼈어요. 인터넷 사용률이 높고 정보기술(IT)이 발달한 한국에서 인터넷 관련법과 저작권법을 공부하고 싶었죠.”

그는 재학 시절 로펌인 ‘베이커 앤드 매킨지’ 일본 도쿄지점에서 인턴으로 근무하면서 한국에 대해 더 많은 관심을 갖게 됐다. 한국과 미국뿐만 아니라 일본에서 일했던 경험을 살려 일본법까지도 함께 연구해 ‘비교법’을 공부하는 것이 목표라고 한다.

그는 학부와 대학원에서 각각 ‘영미법 강독’과 ‘상법’ 수업을 맡고 있다. 그는 “로스쿨은 ‘소크라테스식 교수법’이라고 해서 질문과 응답, 토론이 주를 이룬다”며 “수업을 진행해 보니 한국 학생들이 성실하고 영리하다는 느낌을 받았다”고 말했다. 이어 “수업 시간에 한 학생이 ‘미국 독립선언문과 현재 미국법과의 연계성’에 대해 질문을 한 것이 가장 인상적이었다”고 말했다.

라이트너 교수는 서울대에서 2년간 교수를 맡기로 계약을 했지만 최대한 오래 한국에서 학생들을 가르치고 싶단다. 그는 “5년 전 한국법을 공부할 때 서울대에서 교수를 할 거라고는 생각지도 못했다”며 “로펌에서는 일에 쫓겨 나를 돌아볼 수 있는 시간이 없었지만 이곳에서는 가르치면서 연구할 수 있어 좋다”고 말했다.

영어로 수업을 진행하는 라이트너 교수는 “수업시간에 질문을 많이 하는 게 중요하다. 학생들에게는 모국어가 아닌 언어(영어)로 질문하는 게 낯설 수가 있지만 질문하는 습관이 가장 중요하다”고 강조했다.

나이가 몇 살 어리거나 더 많은 학생은 이 젊은 교수를 어떻게 부를까.

“생각해 보니 학생들이 주로 ‘excuse me(저기요)’ 등으로 호칭을 피했습니다. 호칭은 생각해 보지 않았네요. 음…그냥 ‘Professor Leitner(라이트너 교수)’로 불러주세요.”

황형준 기자 constant25@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![학습의 양날의 검 ‘스마트폰’…교내 사용 제한 해야 하나 [신문과 놀자!/눈에 쏙쏙 디지털 이야기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130494688.1.thumb.jpg)

댓글 0