8개 부처 ‘따로 다문화’… 年 850억 써도 표 안나

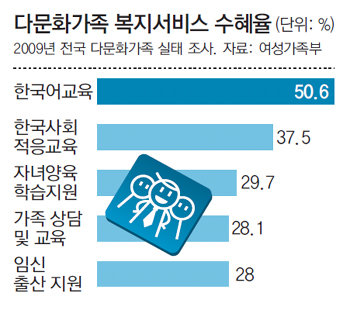

한국이 다문화사회로 바뀌면서 정부의 관련 예산이 12억 원(2006년)에서 629억 원(2010년)으로 4년간 52배 늘었다. 지난해 정부와 지방자치단체가 마련한 다문화가족 지원사업은 3000여 건. 예산은 853억 원에 이른다. 다문화가족이 18만2000가구이므로 계산상으로는 가구당 46만8681원이 지원되지만 피부로 느끼기에는 부족하다. 여성가족부의 2009년 실태 조사에 따르면 다문화가족이 가장 많이 이용한 서비스는 ‘한국어 교육’. 정착에 가장 필요한 교육이지만 전체의 50.6%만 받았을 뿐이다.

정책과 사업은 쏟아지는데 왜 혜택이 적다는 지적이 나올까. 김이선 한국여성정책연구원 다문화인권안전센터장은 “부처별로 비슷하거나 중복되는 사업이 많지만 이를 효율적으로 조정하는 주체가 없는 데다 중앙과 지방의 연계가 잘되지 않기 때문”이라고 지적했다.

다문화정책은 국무총리실 여성가족부 법무부 행정안전부 등 8개 부처가 담당한다. 총리실에 다문화정책위원회가 있지만 총리실 훈령으로 만든 조직이라 예산과 기능 조정 등에 한계가 있다. 2006년 총리실에 외국인정책위원회를 만들었지만 지금까지 회의를 연 것은 8차례에 불과하다.

고건 전 사회통합위원장은 “부처 지자체 교육청으로 나눠진 업무를 종합하기가 쉽지 않았다”며 “다문화정책위원회는 부처를 뛰어넘어 컨트롤타워 역할을 하기 어려운 것이 현실”이라고 말했다.

이 같은 문제점을 개선하기 위해선 이론과 현장, 중앙과 지방이 유기적으로 연결되어야 한다고 전문가들은 지적한다. 컨트롤타워와 같은 기구를 중심으로 중앙에서 정책을 수립하면 지방자치단체와 민간단체 등이 현실에 맞게 이를 실천해야 한다는 말이다.

양기호 한국다문화학회 회장은 “중앙정부 중심의 다문화정책은 지역별 유형별 대상별 격차를 유발하게 된다”며 “현장에서 효과를 발휘할 수 있도록 지역사회와 지자체 중심으로 정책이 변해야 한다”고 지적했다.

달라도 다함께 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

주애진의 적자생존

구독 6

-

광화문에서

구독

-

김선미의 시크릿가든

구독 176

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[달라도 다함께/1부]인신매매식 중매 여전](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2011/02/11/34734286.2.jpg)

![해외에서 갑자기 쓰러진 남편…‘이 앱’이 살렸다 [알쓸톡]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131123438.3.thumb.jpg)

댓글 4

추천 많은 댓글

2011-02-08 13:17:04

가끔 하고 싶을때 티켓다방녀랑 적당히 풀지 왜 수입을 해서 2중 3중으로 세금낭비를 하는지. 갈수록 엄청난 사회문제가 될 것.

2011-02-08 12:44:11

그리고 전 세계적으론 파키스탄, 방글라데시같은 강경 이슬람권 국가들의 이민은 철저하게 막는 정책으로 가고 있다.

2011-02-08 12:42:31

한국 스스로는 선진국 선진국 운운해대지만 선진국은 절대 단시간에 되지 않는다. 돈 좀 만진다고 선진국이 아니다. 일본만 하더라도 100년이 넘는 기간에 걸쳐 제도를 만들어왔는데 불과 50~60년에 불과한 한국의 역사론 선진국을이루기엔 너무나 짧은 시간이다. 아직 50~100년이 더 흘러야 겨우 일본 수준에 이를까말까일 것이다.