완전소각 안전하지만 처리용량-비용 문제

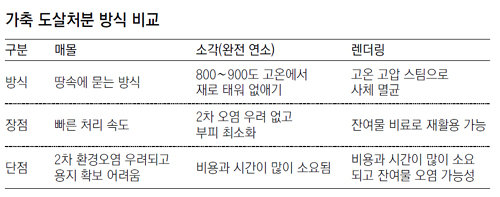

사상 초유의 가축 매몰로 2차 환경오염 문제가 제기됨에 따라 도살처분 방식을 둘러싼 논란도 커지고 있다. 일각에선 지금과 같은 매몰이 아닌 소각을 새롭게 검토해야 한다는 주장도 나오고 있다. 반면 소각에 따른 부작용도 있는 만큼 당장 도입하기에는 시기상조라는 우려도 제기된다.소각은 800∼900도 고온에서 동물 사체를 재로 태우는 ‘완전연소 방식’과 사체를 고온 고압의 스팀으로 멸균 처리하는 ‘렌더링 방식’ 등으로 나뉜다.

박봉균 서울대 수의학과 교수는 “렌더링은 밥솥에서 찜을 찌는 것과 같은 원리”라며 “렌더링 후 남는 잔여물은 따로 분리하지 않고 그대로 갈아서 동물 사료나 비료로 재활용할 수 있어 친환경적”이라고 설명했다. 다만 사체에 바이러스가 조금이라도 남아 있을 경우 2차 피해가 발생할 수 있어 완벽한 대안은 아니다.

김한승 건국대 환경공학과 교수는 “안전하지 못한 렌더링 잔여물을 매립하면 또다시 상수원 오염 우려가 제기될 것”이라며 “완전 연소를 시키면 이론적으로 이산화탄소와 질소만 남기 때문에 가장 안전한 데다 부피도 최소화할 수 있다”고 말했다. 하지만 이동식 소각 시설의 비용이 만만치 않은 데다 처리 속도가 느리다는 단점이 있다. 이동식 소각 시설의 대당 수입 가격은 약 4억 원으로 하루 20t(소 40마리, 돼지 300마리)까지만 소각이 가능하다.

김현수 충남대 수의학과 교수는 “국토가 좁고 농가가 밀집해 있는 데다 교통이 발달한 국내 특성상 단기간에 질병을 근절하는 데는 매몰이 최선”이라고 조언했다.

이재영 서울시립대 환경공학과 교수도 “지금 같은 재앙 수준의 상황에서는 효율성이 가장 중요한 문제인데 소각 방식은 하루 처리용량에 한계가 있다”며 “구제역에 걸린 동물 사체를 계속 쌓아둘 수도 없지 않으냐”고 반문했다.

농림수산식품부 역시 “영국에서 2000년 600만 마리를 도살처분할 때 소각을 한 적이 있다”며 “그때 태운 연기가 스웨덴까지 날아갔다”며 부정적인 시각을 견지하고 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/신광영]그날 밤 국회 단전](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049874.1.thumb.jpg)

댓글 0