“재정 지원 목마른 대학들, 사사건건 정부 간섭에 냉가슴”

“아휴…. 지금 밉보이면 큰일 납니다.” 정부의 대학정책에 대한 의견을 얘기해 달라고 하자 대학 입학처장들은 말을 아꼈다. 평소에는 약속과 달리 대학의 자율을 제한한다고 목소리를 높이던 그들이다.

입학처장들은 “대학 교육역량 강화사업 때문에 옴짝달싹할 수 없다”고 하소연했다. 학부 경쟁력을 높이기 위한 재정지원 사업을 교육과학기술부가 관치의 수단으로 쓴다는 지적이 많았다. 이름을 밝히지 않는다는 조건으로 사연을 들어봤다.

○ 입학전형 7개월 앞두고 또 손질

이 대학 입학처장은 “수시에서 어떻게 뽑을 거라는 걸 수험생에게 공지한 상태지만 다 바꿔야 한다. 대학마다 10개가 넘는 수시모집 전형을 가능한 한 줄이고, 논술을 없애거나 비중을 줄이라는 게 교과부의 지침이다. 결국 내신과 수능시험 점수만으로 뽑으라는 얘기다. 말로는 대학 자율화라고 하지만 정부는 논술 비중까지 간섭한다”며 불만을 드러냈다.

서울대를 비롯한 일부 대학은 수시모집 전형을 통폐합하고, 논술을 없애거나 논술 선발 인원을 줄이는 방안을 이달 발표했다. B대학 입학처장은 “솔직히 최대한 성의 표시를 해야 한다. 재정지원 사업에서 불이익을 받으니 어쩔 도리가 없다”고 말했다. 그러면서도 “결국 피해는 학생에게 돌아간다. 예를 들어 수시를 목표로 논술을 준비했던 학생들은 크게 당황해하고 있다. 합격 문이 좁아지니까 말이다. 수시로 바뀌는 입학전형 때문에 수험생과 학부모가 혼란스러워할 수밖에 없다”고 우려했다.

대학들이 수험생에게 혼란을 주면서까지 교과부의 한마디에 전전긍긍하고 입시계획을 바꾸는 이유는 정부의 재정 지원을 의식하기 때문이다.

C대학 입학처장은 “생각해 봐라. 학생 1인당 등록금이 500만 원이라 치면 50억 원은 1000명분 등록금과 맞먹는 액수다. 해마다 2∼3% 등록금 인상률을 놓고 전쟁을 치르는 학교로서는 매달릴 수밖에 없다. 게다가 ‘잘 가르치는 대학’으로 선정돼 정부 지원을 받는다는 것도 놓칠 수 없는 타이틀”이라고 설명했다.

교과부는 교육역량 강화사업에 대한 올해 계획을 세우면서 평가 지표를 수정했다. 취업률과 재학생 충원 비율을 중점적으로 보던 평가 요소에 대입전형 지표를 새로 넣었다. 교과부는 “대입전형을 간소화하고 대입전형과 공교육의 연계를 강화하도록 유도하기 위해서”라고 설명했다.

○ 대학의 책임성도 강조돼야

D대학 입학처장은 사회적 책임에 대한 대학의 몫에 수긍했다. 그러면서도 “이른바 명문대에 지원하는 학생은 70% 이상이 내신 1등급이다. 논술처럼 전국적인 학력 수준을 가늠할 수 있는 지표가 없으면 상위권 학생은 오히려 불이익을 받는다”고 말했다. 불이익을 받았다고 여기는 학생은 결과를 수긍하지 않으므로 재수생을 양산하는 부작용이 나타난다는 설명이다.

그는 정부가 성과에 급급해 정책을 추진하기보다는 대학과 수험생에게 충분한 시간을 줘야 한다고 지적했다. “2013학년도부터 대입 자율화를 시행한다고 했는데 아직까지 마스터플랜도 나오지 않았다. 이제 2년도 채 남지 않았는데, 미리 윤곽이 나와야 대학이 선발 전략을 연구할 게 아니냐”고 답답해했다.

강혜승 기자 fineday@donga.com

▼ 발등 찍힌 학부모들, 정부 말 믿었는데… 돌아온 건 불합격 ▼

경남 창원시에 사는 김진옥 씨(52·여). 큰아들이 2011학년도 대입에서 떨어져 재수를 하게 됐다. 아들이 고등학교에 입학하던 해에 이명박 정부가 들어섰다. 김 씨는 학교생활을 잘하는 학생이 대입에서 유리하도록 만들겠다는 정부의 얘기를 믿어보기로 했다.

학원은 따로 보내지 않았다. 정부의 계획대로 방과후 학교 수업이 과목마다 개설됐고 거의 모든 과목을 여기에 의존했다. 전교 1등을 놓치지 않은 아들이 고3이 되자 교사들은 “입학사정관제라고 해봐야 어차피 성적이 중요하다. 내신이 0.5% 안에 들기 때문에 무난히 목표로 한 대학에 합격할 것”이라고 말했다. 안심하던 김 씨에게 아이의 불합격은 예상하지 못한 충격이었다.

그제야 합격자들에 관한 정보를 여기저기서 찾아봤다. 상위권 학생의 학부모가 모인다는 웹 사이트에는 입학사정관제에 대비하기 위한 스펙관리 비법이 나돌고 있었다. 합격자들은 여러 대회에 참가한 경력과 교외활동 경험을 갖추고 있었다. 김 씨는 “학교생활에 충실하면서 그런 스펙을 쌓을 수 있다고는 믿기지 않았다”며 “교사조차 대학이 뭘 요구하는지 몰랐던 것”이라고 말했다.

그는 “과학고 대신 일반고를 택한 게 후회된다”며 한숨을 내쉬었다. 그러나 한숨만 쉬고 있을 수도 없다. 올해 고3이 되는 딸도 단과학원에 한두 달 다녀봤을 뿐 학교수업 위주로만 2년을 보냈다. 김 씨는 “둘째는 학교에만 맡겨둬서는 안 되겠다는 생각이 든다”고 했다.

○ 학교에만 충실했더니 ‘입시 실패’

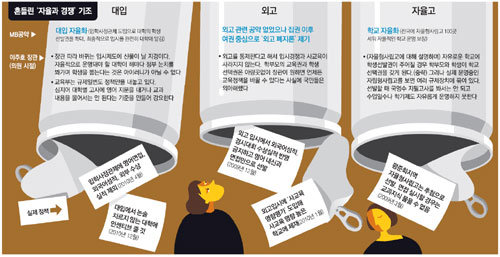

현 정부는 ‘자율과 경쟁’이라는 정책기조를 내걸고 학교 및 대입자율화 정책을 내놨다. 이 중 학부모에게 가장 많은 관심을 받은 것은 입학사정관제였다. 점수 위주로 획일화된 입시에 입학사정관제를 도입해 대학과 고교가 뽑고 싶은 인재를 자율적으로 뽑도록 한다는 얘기였다. 사교육비가 오히려 늘어날지 모른다는 우려에 대해 정부는 학교생활에 충실하면 유리하다고 답했다.

하지만 ‘자율과 경쟁’이란 원칙은 정부가 사교육비를 ‘공공의 적’처럼 규정하면서 흔들렸다. 예를 들어 대학이나 특목고의 입학사정관제에서는 반영할 수 있는 항목을 일일이 정했다. 자율형사립고는 추첨으로 신입생을 선발하도록 했다. 학교 현장에서는 “자율권이 확대되기는커녕 ‘관치’가 되레 심해졌다”는 반발이 나왔다.

인터뷰에 응한 학부모들은 “적당한 규제로 사교육비를 실제 줄이는 효과가 있었다면 좋았겠지만 오히려 혼란만 더한 것이 문제”라고 입을 모았다.

서울 동작구의 김영미 씨(49·여)의 딸도 학교 정규수업과 방과후 학교만으로 공부하면서 입학사정관제 전형에 지원했지만 불합격했다. 딸은 대학 첫 학기를 다닌 뒤 휴학하고 ‘반수(半修)’를 할 예정이다.

고민거리는 올해 고등학교에 들어간 아들. 김 씨는 “더는 방과후 학교를 믿을 수 없다”고 잘라 말했다. “서울시교육청이 방과후 학교에서 선행학습을 하지 못하도록 했다. 여전히 선행학습이 유리한 면이 있는데 선택권을 막아버리면 학원으로 갈 수밖에 없다”는 것이다. 김 씨는 “정부가 자율과 경쟁을 외치면서 교육청이 방과후 학교에 제재를 가하는 걸 왜 보고만 있는지 이해할 수 없다”며 목소리를 높였다.

그렇지만 정부가 입학사정관제에서 방과후 학교 참여 성실도를 반영하도록 했기 때문에 불이익을 받지 않으려면 대학이 참여할 수밖에 없다. 김 씨는 “지금 학부모들은 이중 플레이를 하고 있다. 학교에서 하는 것도 따라가면서 뒤로는 학원도 다녀야 한다”고 하소연했다.

남윤서 기자 baron@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0