119출동시간 지역별 차이없고 소생술 시도 많은 곳, 생존율↑

지난해 10월 서울 은평구 역촌동 빌딩 4층 계단에서 쓰러진 최모 씨(51)는 친구 덕분에 목숨을 건졌다. 친구 이모 씨가 119에 신고한 뒤 응급처방을 실시했다. 휴대전화를 통해 서울소방재난본부 의료지도실의 도움을 받아 최 씨에게 심폐소생술을 바로 시행한 것. 4분 후 현장에 도착한 구급대원은 즉각 최 씨를 병원으로 이송했다.

같은 달 서울 구로구 개봉동 자택에서 갑자기 호흡곤란을 일으키며 쓰러진 조모 씨(50)는 초기 수습이 적절치 않았던 사례. 그의 가족은 당황한 나머지 119에 신고는 했지만 발만 동동 구르면서 구급대원만 기다렸다. 서울소방재난본부도 조 씨가 심장에 문제가 있다는 사실을 파악하지 못했다. 구급대원은 9분 만에 현장에 도착했고, 자동제세동기를 가동했지만 이미 늦었다. 조 씨는 심장과 뇌에 심한 손상을 입었고 현재까지 의식불명 상태다.

심근경색, 협심증, 심장부정맥으로 갑자기 쓰러진 경우 초기 대응을 얼마나 잘했느냐에 따라 서울 내에서도 생존율이 최대 5배 차이가 나는 것으로 나타났다.

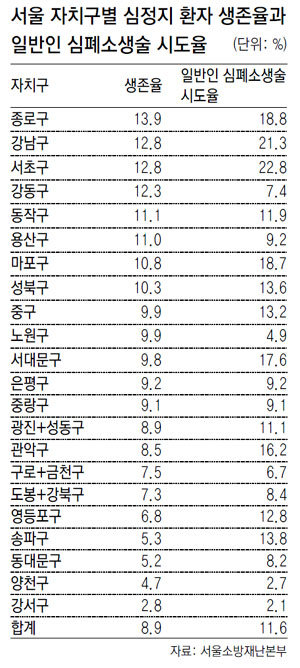

종로구, 강남구, 서초구, 강동구 등의 순으로 생존율이 높았으며 강서구, 양천구, 동대문구, 송파구 등의 순으로 생존율이 낮았다. 이 조사 결과는 최근 서울대병원에서 열린 ‘서울국제응급의료심포지움’에도 발표됐다.

자치구별로 생존율이 크게 차이 나는 것은 심폐소생술과 같은 초기 대응이 지역별로 다르기 때문이다. 구급대가 응급 환자에게 도착하는 시간대는 평균 6.9분 이내로, 자치구별로 큰 차이가 없었다.

실제 생존율이 가장 낮은 강서구의 경우 응급환자 발견자가 직접 심폐소생술을 시행한 경우는 2.1%에 불과했다. 양천구도 2.7%에 머물렀다. 생존율이 높은 강남구(21.3%)와 서초구(22.8%), 종로구(18.8%)에 비하면 크게 낮은 수치다. 강동성심병원 응급의학과 조규종 교수는 “종로구, 서초구, 강남구 등은 다른 지역보다 소방서 병원 등에서 일반인에게 심폐소생술 교육을 자주 한다”고 말했다.

이진한 기자·의사 likeday@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0