교육의 질 강화취지 성과급制, 현장에선…

충남 서산시의 A초등학교에서 근무하는 김모 교사(27)는 지난해 교원성과급 평가에서 B등급을 받았다. S-A-B의 세 단계 중 가장 낮다. 지난해 시작한 학교성과급 평가에서 A초교가 가장 낮은 등급을 받으면서 김 교사는 스스로를 ‘C급 학교의 C급 교사’라고 말한다.

김 교사는 “낮은 등급을 받고 돈까지 100만 원 이상 적게 받아 기분이 나쁘긴 하다. 하지만 평가가 제대로 되지 않았기 때문에 성과급을 잘 받으려고 노력해야겠다는 생각은 없다”고 속내를 털어놓았다.

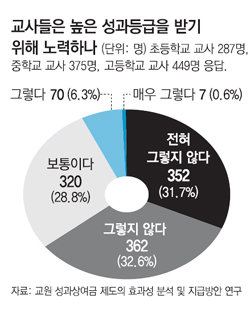

교원성과급 제도는 교직사회에 적절한 수준의 경쟁을 끌어들여 교육의 질을 높이겠다는 목표로 2001년 도입됐다. 문제는 김 교사처럼 이 제도가 기대했던 효과를 내지 못한다고 생각하는 교사가 대다수라는 점이다.

교사들은 모두가 납득할 만한 평가기준이 없다는 점을 문제로 지적했다.

서울지역 한 초등학교 여교사인 김모 씨는 “학년마다 담임교사의 연공서열에 따라 성과급을 매기는 분위기라서 수업이나 생활지도에 열성인 새내기 교사들이 평가에서는 하위권을 깔아주는 게 당연한 분위기”라고 전했다. 설문 응답자의 71.1%가 교육활동의 성과를 측정하기 어렵다고 답한 점 역시 이를 뒷받침한다.

전국교직원노동조합이 교원평가에 반발하며 성과급 제도를 무력화했던 것도 제도 정착을 가로막았다. 전교조는 성과급 반납 투쟁을 벌이거나 성과급을 모두 모아 똑같이 분배해 왔다. 지난해 교원성과급의 10%에 해당하는 학교성과급 제도가 도입되자 아예 동료평가를 거부하라는 지침도 내렸다. 이런 분위기 속에서 교사들이 돌아가며 좋은 등급을 받는 식으로 등급제를 운영하는 학교도 많다.

성균관대 교육학과 양정호 교수는 “연공서열로 나눠 가지면서도 성과급이라는 이름을 붙이는 것은 문제”라며 “노력하는 교사는 높은 성과급으로 확실하게 보상해야 교단에 활력을 불어넣을 수 있다”고 말했다.

김도형 기자 dodo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]尹, 억지와 분열 뒤에 숨지 말고 어떻게 수사받을지 밝히라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130803729.1.thumb.jpg)

댓글 0