■ 내년 시행 앞두고 대학들 강의 축소-해고 잇따라

서울시내 한 여대의 시간강사 A 씨. 최근 학교로부터 2학기 강의시간이 줄어든다는 얘기를 들었다. 주당 강의시간이 1학기까지 9시간이었지만 다음 학기부터 3시간이 된다는 말이었다. 등록금 동결로 학교 사정이 어려워서 시간강사 인건비를 줄여야 한다는 이유에서였다.

시간강사 B 씨는 서울과 충청의 4개 대학에 출강했는데 2개 대학에서 재계약을 하지 않겠다는 통보를 받았다. 이에 따라 강의료가 월 170만 원 정도에서 80만 원으로 줄어들게 됐다. 그는 “3년 넘게 일한 대학에서 하루아침에 해고 통보를 받았다. 내가 하던 강의를 다른 교수가 한다고 들었다”며 한숨을 쉬었다.

여름방학이 시작되자 대학들은 다음 학기 강의시간표와 담당자를 확정하고 있다. 이 와중에 갑자기 해고되거나 강의시간이 감축되는 시간강사가 늘고 있다. 무슨 사정이 있어서일까.

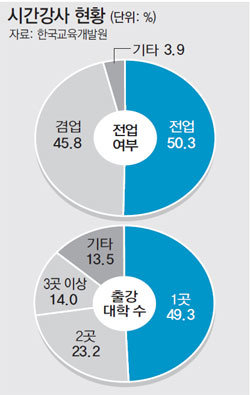

정부는 지난해 고등교육법을 개정했다. 시간강사에게 교원 지위를 인정하고, 계약 기간을 1년 이상으로 하며, 재임용 심사를 받을 수 있도록 했다. 4대 보험료는 대학이 부담하게 했다. 시간강사 95%의 계약기간이 6개월 미만인 현실에서 이들의 처우를 개선하는 데 큰 도움이 된다는 예상이 많았다.

개정안은 지난해 말 국회를 통과했다. 내년부터 전면 시행되는데 부작용이 나타나기 시작했다. 당장 6, 7월에 시간강사 채용 공고가 확 줄었다. 재계약을 하더라도 강의시간이 크게 줄어드는 경우가 많다.

등록금이 동결된 반면에 시간강사료가 지난해보다 평균 9% 정도 오르자 대학들은 강의를 교수에게 넘기고 있다. 고등교육법에 따르면 시간강사를 해고하기가 쉽지 않으므로 미리 수를 줄이려는 의도로 보인다. 국내 사립대들이 시간강사의 4대 보험료를 내주려면 980억 원 정도가 더 들어가니 부담이 크기 때문이다.

좋은 의도로 법을 개정했지만 현장에서는 예상하지 못한 부작용이 생긴 셈이다. 이는 일명 비정규직 보호법(기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률)이 오히려 비정규직을 양산하는 결과를 낳았던 것과 비슷하다. 2년 이상 근무한 기간제 근로자를 정규직으로 간주하도록 하자 상당수 기업은 비정규직을 2년 내에 해고했다.

사정이 이러니 민주노총 산하 비정규교수노조마저 자신들을 보호하기 위해 고친 고등교육법을 없애고 국가연구교수제를 도입하기 위한 법을 만들어야 한다고 주장한다. 교육과학기술부는 부작용을 막기 위해 현장 의견을 수렴하고 있지만 뾰족한 방법이 없어서 고민이다.

○ 박사 급증하는 현실도 문제

시간강사의 처우가 열악한 현실은 박사가 지나치게 많은 현실과도 관련이 있다. 대학이 받아들일 만한 규모에 비해 교수나 연구직으로 취직하기를 희망하는 고급인력이 너무 많다.

예를 들어 연간 박사학위 취득자는 2000년 7701명에서 2010년 1만1183명으로 늘었다. 주목할 점은 국내박사가 해마다 크게 늘어난다는 점. 2000년에는 국내박사가 80%(6153명), 국외박사가 20%(1548명)였지만 2010년에는 국내박사 94.3%(1만542명), 국외박사 5.7%(641명)였다. 한국직업능력개발원의 송창용 연구위원은 “우리 사회가 소화 가능한 연구인력은 연간 3000명 정도인데 이를 넘으면 고학력 백수를 늘리는 문제가 생긴다”며 “점차 늘어나는 평생교육 수요를 충족시키기 위해 다양한 기관과 학위제도를 만들어서 넘치는 박사들을 활용해야 한다”고 말했다.

남윤서 기자 baron@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0