■ 동네 병의원 ‘분만 포기’ 심각

분만실을 갖추고 있으면서도 아기를 받지 않는 산부인과가 급속도로 늘어나고 있다.

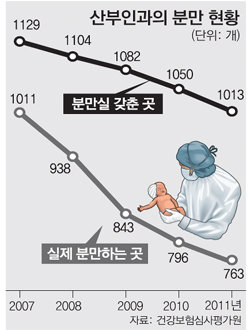

동아일보가 입수한 건강보험심사평가원의 ‘연도별 분만기관 수 현황’ 자료에 따르면 분만실을 갖춘 산부인과 가운데 단 한 번도 아기를 받지 않은 산부인과가 2011년 25%인 것으로 나타났다. 분만실을 갖춘 산부인과 4곳 중 한 곳은 아기를 받지 않았다는 것이다.

분만실을 갖추고 있으면서도 아기를 받지 않는 산부인과는 2007년 10%에 불과했다. 이 수치는 2008년 15%, 2009년 22%, 2010년 24%로 늘었다.

분만실을 갖추고 있으면서도 아기 받기를 기피하거나 아예 분만실을 갖추지 않은 산부인과는 대부분 중소병원이나 의원급이었다. 이 가운데 많은 의원이 아기 출산과 관련되지 않은 여성 질환을 주로 보고 있었다. 이를테면 피부레이저 시술이나 비만 치료를 주로 하는 식이다.

이는 분만으로 얻는 수익보다 ‘가벼운’ 치료로 얻는 수익이 더 크기 때문이다. 저출산 여파가 장기화하면서 분만 건수가 줄어든 데다 의료사고 위험이 큰 것도 한 이유다.

최근 대학들이 밀집한 곳으로 옮겨 새로 개업한 산부인과 의사 이모 씨는 “아파트촌이 있는 곳에 개업을 했었는데 사실상 분만실이 개점 휴업 상태였다. 임차료를 내는 것도 어려웠다. 여대생이 많은 대학가로 옮겨 수입이 늘었다”고 말했다. 이 씨는 “인턴과 레지던트 과정을 밟으면서 아기를 받는 실습을 꾸준히 해 왔는데, 요즘에는 주말마다 레이저시술을 가르쳐 주는 학회를 나간다. 기분이 씁쓸하다”고 말했다.

이런 사정은 분만실의 급감으로 이어진다. 2007년에는 산부인과 의원 710곳이 분만실을 뒀지만 2008년 640곳으로 줄었다. 2011년에는 484곳만이 분만실을 운영했다.

아이를 낳아야 하는 산모만 고통이 커지고 있다. 특히 중소도시 산모는 갈 병원이 없다는 하소연이 나오고 있다. 대형병원 쏠림 현상도 심해지고 있다. 대형병원을 이용했다는 한 산모는 “전쟁을 치르는 것 같은 진통실에서 산모 10여 명과 함께 12시간을 꼬박 보내다가 입원실을 못 잡아 콘크리트 바닥에 매트를 깔고 누워 있었다”고 말했다.

노지현 기자 isityou@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0