참의사 꿈꾸며 14년을 견뎠는데… 내손엔 새 생명 대신 피부미백 기기

“얼마 벌었니?” 원장이 또 묻는다

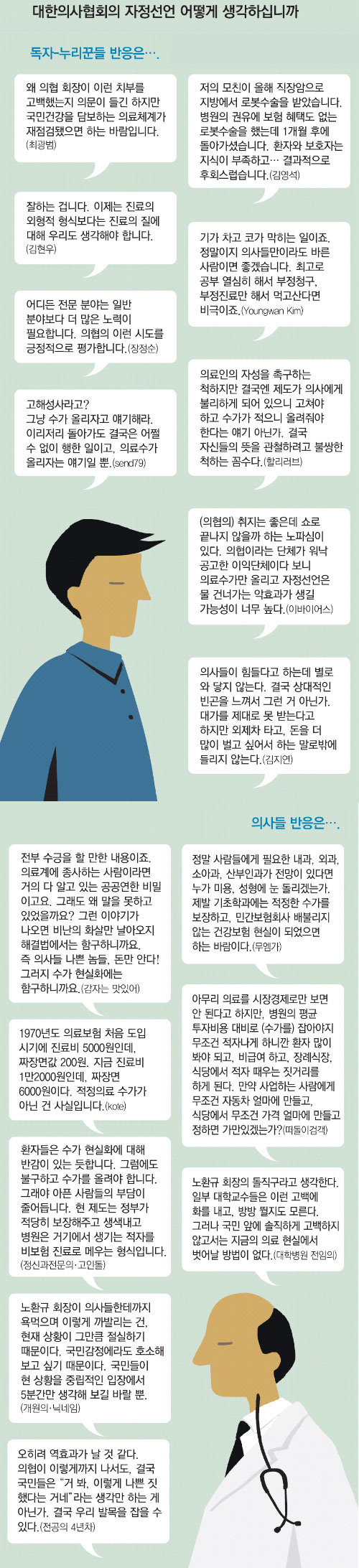

《 히포크라테스를 꿈꾼다. 대학입시를 준비하면서, 의대에 진학하면서. 현실은 다르다. 생각하지 못한 진료, 해서는 안 된다고 여기던 진료에 익숙해진다. 교육이라는 이유로, 관행이라는 이유로. 때로는 타협하고, 때로는 눈을 감는다. 제도가 무서워서, 돈이 앞에 보여서. 대한의사협회의 의사윤리 자정 선언, 의료계의 잘못된 관행에 대한 노환규 의협 회장의 고백은 전문직인 의사의 역할과 윤리에 대한 근본적 고민을 던진다. 의협의 움직임이 동아일보를 통해 보도되자 찬반양론이 의료계에 팽팽하다. 쓸데없는 말로 의사 발목을 잡았다는 비난이 나온다. 사실이 그렇지 않으냐는 소리가 들린다. 왜곡된 의료현장을 알리고 개선 방법을 찾을 기회라는 희망이 섞여 있다. 많은 의사가 의료계에 ‘어두운 그늘’이 아직도 많다고 고백했다. 산부인과 전문의 A 씨는 30대다. 고민을 거듭하다가 자신의 이야기를 들려줬다. “내 사례는 우리나라 젊은 의사들의 현실 그 자체다”라고 말했다. 그의 하루를 따라가 봤다. 》병원에 환자가 보이지 않는다. 오후 3시. 여기만 그런가? 다른 곳도 마찬가지겠지? A 씨는 인터넷을 검색한다. 그때였다. 컴퓨터 오른쪽 하단의 메신저가 깜박거린다. 클릭. ‘환자가 왔다’는 실장의 메시지다.

자세를 가다듬는 사이에 환자가 들어왔다. “어디가 불편해서 오셨나요?” 환자는 화가 난 듯했다. “저, 환불해 주세요.”

차트를 살펴보니 피부미용 치료를 위해 ‘레이저 토닝’을 받았다. 5회짜리 쿠폰을 끊었다. 지금까지 네 번을 썼다. 순간, 환자가 생떼를 부릴 거라는 예감이 스쳤다. 아니나 다를까. 환자는 꼿꼿하게 몸을 세우고 말했다. “얼굴색이 전혀 좋아지지 않았어요. 선생님이 이거 받으면 얼굴 환해진다고 하셨잖아요. 효과가 없으니까 환불해 주세요.”

메신저가 또 깜박거린다. 오후 4시. 뒷목이 뻐근해진다. 원장은 똑같은 표현을, 똑같은 시간에 사용한다. “오늘 얼마 벌었니?” 새 환자가 별로 없었다고 답했다. 메신저가 폭탄으로 변했다. 잔소리로 가득 찼다.

이러려고 의사를 한 건 아니다. 원래 전공은 피부과가 아니다. 그는 산부인과 출신이다. 대학에 들어간 1990년대 초만 하더라도 산부인과의 미래는 창창해 보였다. 전문의 자격증을 따기까지 꼬박 14년이 걸렸다. 한 번도 뒤처지지 않았다. 실패도 없었다. 의대 6년, 인턴 1년, 공중보건의 3년, 수련병원에서 다시 4년….

하루건너 당직을 서는 ‘퐁당퐁당’도 참았다. 수술도구를 순서대로 정렬하지 않았다는 이유로 선배 전공의에게 맞을 때도 인상을 구기지 않았다. 밤을 새우며 교수들이 시키는 해외논문 번역도 마다하지 않았다. 환자를 잘 보는 좋은 의사가 되겠다는 굳은 결의가 있었기에 고통을 참을 수 있었다.

일요일마다 미용학회에 참석한다. 자신과 같은 의사가 수백 명이다. 10만 원 정도의 참가비를 내면 피부미용을 ‘마스터’한다. 강사는 서울 강남 등 소위 ‘격전지역’에서 미용성형수술로 성공한 의사들. 대강당을 가득 채운 참석자들은 도시락을 먹어가며 시연회를 지켜본다. 외과수술을 하던 의사들이 기미를 없애는 법과 겨드랑이 암내를 없애는 치료법을 열심히 메모한다. 머리가 희끗한 선배도 곳곳에 보인다.

동창회에 가면 의대 후배가 앉는 자리가 정해졌다. 가장 인기 없는 자리는 외과 흉부외과 비뇨기과를 전공한 선배의 옆자리다. 피부과와 성형외과로 성공한 선배 옆자리는 붐빈다. 이런 때 눈도장이라도 찍어놔야 나중에 취업할 곳이 생긴다고들 한다. 자신도 그렇게 생각했을까.

얼마 전에 선배가 “어깨 수술 받는 환자에게 자기공명영상(MRI) 사진을 세 차례나 찍게 했다”고 말했다. 몇 달 전에 촬영했으니 필요 없는데도 돈이 되니 그럴 수밖에 없다면서. 의료사고 분쟁을 피하려고 일부러 많이 찍기도 한다. 굳이 환자 머리를 찍을 필요는 없다고 판단했지만 나중에 종양을 발견하지 못했다고 소송을 당할지 모르니 무조건 찍는 게 편하다는 의사도 적지 않다.

건강보험심사평가원 자료에 따르면 국내 환자들은 불필요한 컴퓨터단층촬영(CT), MRI 중복촬영을 연간 1만 건 가까이 한다고 했다. 어떤 환자는 이 병원에서 찍었다가 1개월 이내에 다른 병원에서 다시 찍는다. 이런 경우가 CT는 1만35건, MRI는 1050건, 마모그래피는 526건이라고 했다. 비용으로 환산하면 20억 원. 환자의 주머니에서 나간 돈이다.

자신의 운명이 이들과 뭐가 다를까. A 씨는 아직도 알지 못한다. 의사는 해마다 3000여 명이 새로 쏟아져 나온다. 서울의 목 좋은 자리와 상가에는 이미 병의원이 빼곡하게 들어섰다.

주변에서는 개업하면 되지 않느냐고 얘기한다. 정말 현실을 모르는 소리라고 생각한다. 의료기기 인건비 임차료를 모두 합해 초반에만 최소 3억∼5억 원을 대출받아야 한다. 옛날에는 1, 2년 만에 갚았다던데. 그렇게 하려면 얼마나 많은 환자를 속여야 할까. A 씨는 계속 고민한다.

▶ [채널A 영상] 의사협회 회장이 고백하는 의료사고의 ‘불편한 진실’

노지현 기자 isityou@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[송평인 칼럼]법원은 법대로 했나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130909030.1.thumb.jpg)

댓글 0