■ 전면 무상보육 포기, 왜

정치권이 주도했던 무상보육 실험이 1년도 안 돼 끝나게 됐다. 정확한 수요 및 재정을 감안하지 않고 시행하면서 정부와 지방자치단체의 예산 부담을 크게 늘린 결과다.

전문가들은 대선을 앞두고 정치권과 유권자가 ‘장밋빛 공약’에 흔들리면 곤란하다는 점을 보여 준 사례라고 지적한다. 인기몰이식이 아니라 철저한 준비를 거쳐 복지정책을 마련할 필요가 있다는 뜻이다.

○ 지방자치단체가 먼저 백기

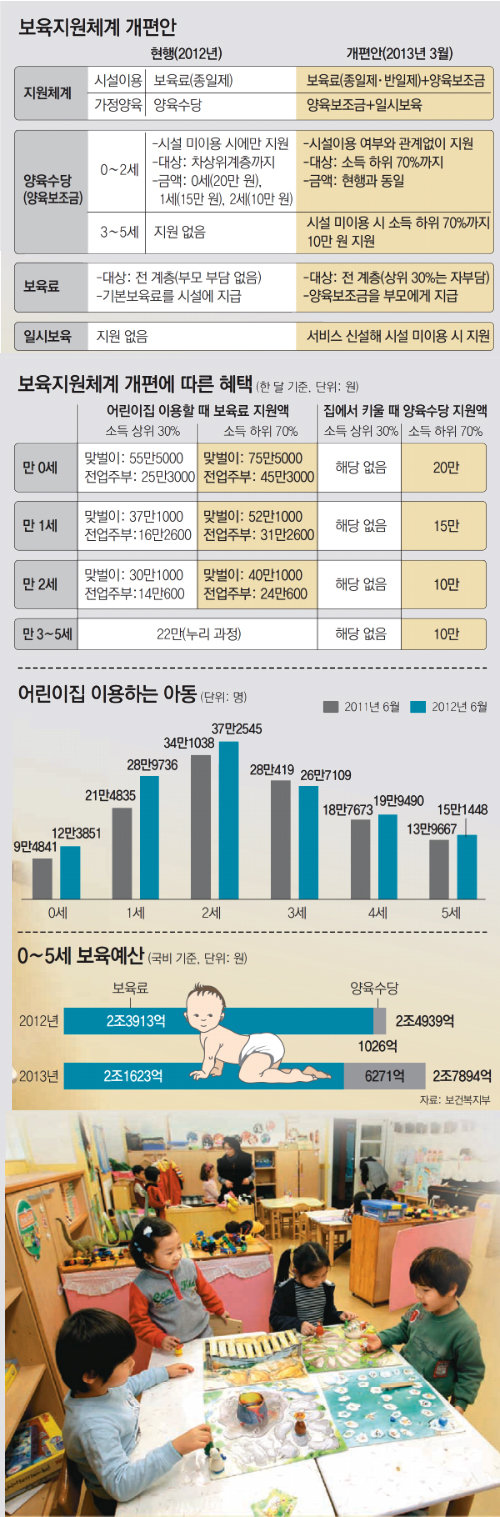

문제는 무상보육 신청자가 크게 늘면서 지자체의 재정 압박이 커졌다는 점이다. 0∼2세 보육 예산은 작년 3조1000억 원에서 올해 4조6000억 원으로 늘었다. 현재의 제도를 유지하면 내년에는 5조4000억 원으로 증가한다.

사정이 이렇게 되자 전국시도지사협의회는 6월 “중앙정부가 시작한 정책이니 중앙정부가 해결하라”고 항의했다.

7월 초에는 전국에서 처음으로 서울 서초구의 무상보육 예산이 바닥났다. 지난해까지만 해도 서초구 주민은 대부분 지원 대상이 아니었다. 하지만 올해 3월부터 관련 예산을 편성하면서 재정 압박을 받았다.

합의가 돼도 문제가 모두 해결되지는 않는다. 지급 대상이 확대된 양육보조금(양육수당) ‘폭탄’이 남아 있다. 지원 대상인 0∼2세 영유아는 올해 11만2000명에서 내년 65만2000명으로 54만 명이나 늘어난다. 여기에만 7000억 원을 추가로 투입해야 한다.

▶ [채널A 영상] “무상보육 폐지라니…정책 못 믿겠다” 주부들 분통

○ 예기치 못했던 공짜 심리

전면 무상보육의 도입 과정도 문제다. 지난해 12월 말, 정치권은 정부안에 없던 0∼2세 무상보육안을 예산에 끼워 넣었다. 보건복지부 실무자들조차 “TV 뉴스를 보고야 알았다”고 할 정도로 급작스러웠다.

정치권의 힘에 밀려 0∼2세를 먼저 지원하면서 정부 계획이 꼬이기 시작했다. 복지부에 따르면 7월 말 기준 어린이집을 다니는 0∼2세는 80만여 명이다. 지난해 같은 기간 65만 명에 비해 15만 명 정도 늘었다. 집에서 키우던 아이들까지 유치원에 등록시키면서였다. 정부가 모두 지원하니 공짜 심리가 발동했다는 분석이 많다.

정치권과 기획재정부의 안이한 수요 예측 역시 비판을 피하기 어렵다. 지난해 어린이집을 이용한 0∼2세 73만 명 중에서 자비로 다닌 19만 명 정도만큼만 예산을 늘리면 된다고 생각했지만 현실은 달랐다.

정익중 이화여대 교수(사회복지전문대학원)는 “정책은 전문가의 연구와 시범사업을 거쳐 차분하게 도입해야 한다. 이번 사례는 여론에 밀려 땜질식으로 정책을 도입할 경우 부작용이 크다는 점을 보여 준다”고 말했다.

노지현 기자 isityou@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0