■ 온난화로 제주서 이동해온 까마귀떼 피해

“시커먼 까마귀 떼가 볼거리일 수도 있지만 주민들에게는 엄청난 요물단지죠.”

울산 태화강 대숲은 국내 최대의 까마귀 도래지다. 울산시는 이 시기에 맞춰 까마귀 군무(群舞)를 관찰하는 생태학교를 운영하는 등 관광자원으로 활용하고 있다. 하지만 까마귀 집단 서식지 주변 주민들은 까마귀의 배설물과 깃털 피해가 크다며 대책을 호소하고 있다.

○ “까마귀 날자 살기 힘드네”

이 시각, 송전선로 아래 주민들의 생활은 어떨까. 까마귀가 송전선로에 내려앉을 무렵이면 창문을 닫고 옥상에 걸어둔 빨래를 걷기 바쁘다.

“까마귀들이 돌아올 저녁시간이면 창문을 모두 닫는다. 배설물을 맞을까 봐 외출도 삼가고 있다.” 옥현초등학교 인근의 단독주택 주민 박모 씨(51)의 설명이다. 30여 년째 이곳에 살고 있는 그는 “까마귀가 날아오기 시작한 2000년대 초반부터 옥상에 빨래를 너는 건 생각도 못한다”고 말했다. 이 일대 도로변에 세워진 차량과 도로에도 까마귀 배설물이 하얗게 떨어져 있었다. 까마귀 깃털도 바람에 이리저리 흩날리고 있었다.

중구 다운동 주부 이모 씨(38)는 “까마귀 떼가 집 주위를 맴돌기 시작하면서 겨울만 되면 온 가족이 기관지 질환에 시달리고 있다”며 “해질녘 까마귀 떼가 소리를 내며 집 주위를 날아들 때는 기분이 나빠진다”고 하소연했다. 태화강변의 대나무들도 강한 산성인 까마귀 배설물 탓에 말라 죽는 것으로 조사됐다.

○ 까마귀 피해대책은?

시베리아 등지에 사는 까마귀는 2000년 이전까지는 제주 등지에서 겨울을 보냈다. 하지만 지구 온난화로 겨울 날씨가 따뜻해지면서 울산으로 월동지를 옮긴 것으로 조류 전문가들은 보고 있다. 울산 태화강 대숲에는 매년 11월부터 다음 해 2월까지 까마귀 4만∼5만 마리가 찾는 것으로 조사됐다. 이는 국내 주요 까마귀 월동지인 전북 만경강(1만여 마리)과 한강 하구(〃), 제주(5000여 마리)보다 많은 국내 최대 규모다.

일출과 일몰 직전 까마귀가 대숲에서 일제히 날아오르는 장면은 장관이다. 겨울철의 태화강 대숲 ‘주인’이 까마귀라면 4∼9월에는 백로로 바뀐다. 이 기간에 대숲을 찾는 백로는 4000여 마리로 역시 국내 최대 규모다.

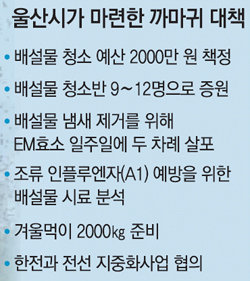

울산시는 “태화강 대숲이 까마귀와 백로의 최대 서식지가 된 것은 태화강이 ‘생명의 강’으로 되살아났기 때문”이라며 대대적으로 홍보하고 있다. 철새가 날아오는 시기에 맞춰 환경단체와 함께 ‘생태학교’도 운영한다. 울산시 관계자는 “이곳을 찾는 까마귀는 농경지 등에서 떨어진 곡식과 해충, 풀씨 등을 먹어 인간에게 도움을 주는 떼까마귀나 갈까마귀여서 길조(吉鳥)라고 본다”라고 말했다. 동물의 시체를 주로 먹어 흉조(凶鳥)로 불리는 큰부리까마귀와는 다르다는 얘기였다. 주민들의 피해 대책도 마련하고 있다. 울산시의회 박순환 의원은 “까마귀 떼로 인한 주민 피해를 최소화하기 위해 배설물 청소는 물론이고 송전선로 지중화 등을 추진해야 한다”고 제안했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0