일제강점기 설 쇨땐 나라 잃고 웬 호사냐며 소반에 김치만 올렸지

“싫다는데 왜 왔소? 설이라고 특별한가. 인사는 무슨….”

7일 오전 서울 서초구 반포동 자택에서 만난 이석희 여사는 짐짓 역정부터 내셨다. 며칠째 간청해도 “신문 날 일 (한 게) 없다”며 한사코 거절하던 품 그대로였다. 근데 마침, 동아일보를 읽고 계신 게 아닌가. 따님인 이인호 전 서울대 교수가 “거기 기자예요”라고 거들기에, 냉큼 덕담을 청했더니 그제야 자리를 고쳐 앉으셨다.

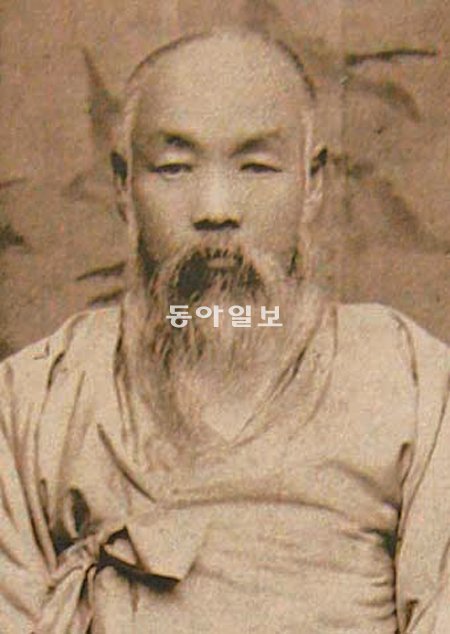

구한말 규장각 부제학을 지냈고 이상설 이시영 선생 등과 친교를 쌓았던 애국지사 이범세(李範世·1874∼1940) 선생의 외동딸인 이 여사는 올해로 우리 나이 100세를 맞으셨다. 1914년 경기 양평에서 태어나 이 땅의 100년 역사를 지켜봤다. 국립민속박물관이 올해 상반기 내놓을 이 여사의 ‘생애사(史)’에는 한국 근현대사를 관통하면서 그가 체험하고 목격한 내용이 담겼다.

“물론 차례야 정성을 다했지. 하지만 조부나 아버지나 ‘나라 뺏기고 무슨 호사냐’며 최대한 간소하게 치르자고 하셨어요. 선조에게 부끄럽다며 1911년 양평에 낙향한 뒤엔 평소 소반에 김치만 올리게 하셨으니…. 설날 친지들이 인사 와도 사랑방에서는 한숨 소리가 새어 나왔어요.”

그래도 어린 이 여사에게 설은 다복함 그 자체였다. 물질이 아니라 마음이 넉넉했다. 없는 살림에도 마을 모두 서로 돕고 나눴다. 썰매 자치기 연날리기…. 아이들은 손발이 부르트도록 뛰어놀았다. 아버지의 세뱃돈도 기억이 생생하다. 이 여사가 받아서가 아니다. 가세 기운 집안 아이에겐 꼭 쌈짓돈을 푸셨다. 그리고 빼놓을 수 없는 설 풍경. 그 많던 차례와 제사를 묵묵히 건사하던 어머니.

“요즘 설 쇠는 건 말도 못 꺼내요. 동짓날 팥죽차례부터 설날 떡국차례, 대보름 약식차례까지 챙겼소. 강정은 한 달 전부터 준비해야 때를 맞춰. 객들은 웬만해? 이상설 이시영 선생도 수시로 드나드셨지. 손님상 마련하다 하루가 가요. 그래도 어머님은 싫은 내색이 없으셨어. 그게 본분이라 여기고 진심을 다하신 거요.”

“그래도 나라 찾았으니 기쁨이야 더할 나위 없죠. 이젠 살 만하려나 했는데, 덜컥 6·25사변이 터진 거라. 남편 따라 아이들 들쳐 업고 부산으로 피란 갔죠. 근데 몸져누운 시할머니 모시느라 시부모님은 서울에 남으셨어요. 어찌나 죄송스럽던지…. 3년 만에 돌아와 여쭤보니 하루같이 물 한 그릇 떠놓고 빌었답디다. 자식들 무탈하게 해 달라고.”

양가 부모님의 마음이 이어진 걸까. 이후 곡절이 없었을까만 이 여사는 3남 3녀를 번듯하게 키워냈다. 교수였던 큰딸은 주핀란드, 주러시아 대사로서 ‘한국 최초의 여성 대사’란 명예도 얻었다. 하지만 그 시절에도 이 여사는 돌을 맞은 증손주의 굴레를 재봉틀로 직접 지었다.

그런 여사에게 요즘 설 풍경은 어찌 보일까. 한사코 “시대 따라 가는 거지, 괜한 훈수는 옳지 않다”며 입을 다물었다. 슬쩍 ‘요즘은 명절에 고향 가도 마을이 썰렁하다’고 운을 떼니 한참 창밖을 내다보다 말문을 열었다.

“몇 해 전인가…. 이웃에 독일인 부부가 살았어요. 근데 이 양반들이 더 한국적이야. 만나면 반갑게 안부 묻고, 어른이라고 꾸벅 인사하고. 명절엔 음식 했다며 들고 옵디다. 떠날 때도 고마웠다며 찾아왔어요. 요새 우리네는 그런가. 동네에서 눈이 마주쳐도 멀뚱멀뚱. 나누고 아껴주는 설 인심은 욕심이 되어버렸어요.”

“보고 배운 게 그래요. 아버진 그 시절에 행랑아범도 이름을 부르며 존대했어요. 아래채 일꾼 밥도 똑같이 지어 나눠 먹었으니. 항상 말씀하셨어요. ‘뭐든 상대방 입장에서 생각하고 행동하라’고. 굳이 설 덕담 하자면, 어릴 때부터 그런 마음가짐을 익히는 게 중요해요. 세 살 버릇 백 살 가니까.”

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0