중국 상하이(上海)에서 온 쑨위전(孫玉珍·35·여) 씨는 “한국 화장품의 보습력이 좋아 매년 한국에 올 때마다 면세점에 들른다”며 스킨로션 크림 등을 40여만 원어치 샀다. 그는 “가격과 품질은 마음에 드는데 사람이 너무 많아 쇼핑에 불편을 겪을 때가 많다”며 “오늘은 한산한 편이지만 지난해 10월 국경절 연휴 때는 백화점 1층에서 엘리베이터 타는 데만 20분, 매장에서 물건 살 때는 30분 가까이 기다리기도 했다”고 말했다.

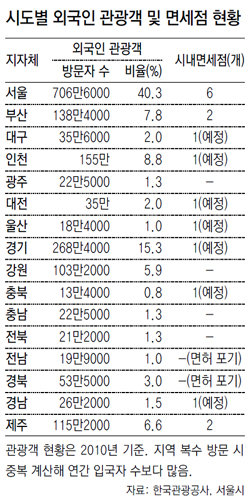

최근 외국인 관광객이 급증하면서 서울의 시내면세점(보세판매장)이 포화 상태에 이르러 시내면세점을 추가해야 한다는 목소리가 높다. 하지만 정부는 지난해 말 전국에 시내면세점을 추가 허용하면서 서울은 대상에서 제외했다. 이에 대해 외국인 관광 수요에 대응하자면서 정작 가장 수요가 많은 지역을 배제한 것은 비합리적이라는 지적이 많다.

불편을 겪는 것은 내국인도 마찬가지다. 지난달 출국을 앞두고 서울 시내면세점을 찾은 김순영 씨(33·여)는 “돈을 펑펑 쓰는 외국인이 워낙 많아 한국인이 오히려 찬밥 신세가 된다”며 “자세한 상품 설명을 듣기는커녕 떠밀리듯 물건을 사야 했다”고 말했다.

정부도 면세점이 부족하다는 데 공감을 하고 지난해 11월 시내면세점 신규특허 공고를 냈다. 그 결과 지난해 12월 시도별로 한 곳씩 9곳에 면허를 내줬다. 하지만 정작 가장 관광객이 많이 몰리는 서울 부산 제주는 제외했다. 관세청 관계자는 “면세점이 부족하다고 특허를 남발할 수는 없다”며 “지역경제 활성화와 지역 간 균형발전을 고려하고 중소·중견기업의 참여 기회를 확대하기 위해 기존 면세점이 없는 지방에 국한했다”고 말했다.

취지는 좋지만 외국인 관광객의 수요와 동선을 고려하지 않은 결정이라는 지적이 나온다. 경북지역 특허를 받은 서희건설과 전남지역 사업자 로케트전기가 벌써 사업을 포기하고 특허를 반납했다. 유명 수입 브랜드 유치가 어려운 데다 수익성이 크지 않다고 판단했기 때문이다.

김재영 기자 redoot@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0