■ 정부학자금 지원 수기공모전 최우수상 서지혜-장려상 김진웅씨

한 시간에 4000원도 받기 힘든 마트 아르바이트. 오전 4시 반에 일어나야 갈 수 있는 막노동. 대학에서 공부를 하면서 함께 해내기엔 벅찬 일들이다. 하지만 1년이면 1000만 원에 육박하는 학비를 마련하기 위해서는 피할 수 없었다.

올해 대학 4학년인 서지혜 씨(22·여)와 김진웅 씨(26). 두 사람은 어려운 가정형편 때문에 이런 일들을 하며 공부하고 있다. 간혹 노력해도 넘기 힘든 벽들도 만났다. 하지만 주변에서 스스로를 도울 수 있는 길을 찾아냈다. 그리고 올해 무사히 학교를 졸업한다.

이들은 형편이 어려워 공부할 수 없다고 말하는 사람들에게 자신들이 희망이 되었으면 좋겠다고 말한다. 올해 한국장학재단이 개최한 정부학자금지원 수기공모전에서 서 씨는 최우수상을, 김 씨는 장려상을 받았다.

서 씨는 경희대 생체의공학과 4학년이다. 대학 캠퍼스에서 맞이하는 네 번째 봄. 서 씨는 가끔 신기하다. ‘내가 어떻게 여기까지 올 수 있었을까.’

경기 부천에 사는 서 씨 집의 가훈은 평범했다. 가화만사성(家和萬事成). 가정이 화목하면 만사가 잘된다는 뜻이다. 하지만 가훈대로 사는 것은 결코 만만치 않았다. 일용직 노동자로 일하는 아버지가 다섯 명의 가족을 건사하기는 쉽지 않았다.

삼남매의 맏이. 빨리 공부를 마치고 돈을 벌어야 하는데…. 서 씨는 누군가가 꿈을 물으면 머뭇거릴 수밖에 없었다. 과외를 하거나 학원에 가지 않고도 서 씨는 대학에 합격했다. 원하는 생명공학 분야의 전공이었다. 부모님도 합격증을 보며 기뻐했다. 하지만 등록금과 입학금을 더하니 처음에 내야 하는 돈만 600만 원에 가까웠다.

하지만 서 씨는 스스로 해결책을 찾아 나섰다. 한국장학재단 홈페이지를 통해 국가 근로장학생 모집공고를 찾아내 지원했다. 1학년 2학기 때는 학교 안에서 일하면서 공부할 수 있었다. 시급이 6000원으로 오르고 일하는 환경도 훨씬 좋아졌다. 바쁘지 않은 시간에는 공부도 할 수 있었다. 2학기 때는 학과 수석을 차지했다.

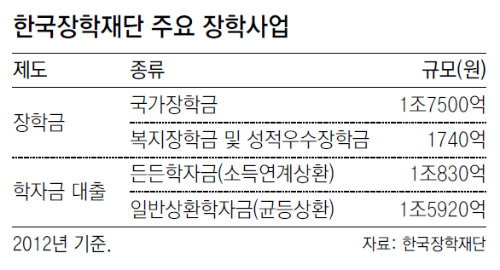

서 씨는 이런 경험을 계기로 혼자 벌어도 학교를 다닐 수 있다는 자신감을 얻었다. 대학에서 뽑는 해외전공연수에 합격해 미국을 다녀오기도 했다. 2011년에 아버지가 갑자기 쓰러졌을 때는 오히려 쉽게 해결책을 찾았다. 저소득층을 위해 규모가 커진 국가장학금을 신청하면서 지난해부터 학비를 안 내고 있다. 성적우수장학금과 국가장학금이 더해지자 실제로 납부해야 할 등록금이 ‘0원’이 됐다. 지난해 영상디자인 전공으로 대학에 입학한 여동생도 국가장학금 덕택에 학비 걱정을 덜었다.

서 씨는 “세상은 길을 찾으려는 사람에게 기회를 주는 것 같다”고 말했다. 대학을 다니는 것조차 힘들 거라고 생각했지만 스스로의 노력과 주변의 도움으로 한 학기도 쉬지 않고 대학을 다녔기 때문이다. 그는 올해 대학을 졸업하면 대학원에 진학해 뇌공학을 더 공부할 계획이다.

2006년에는 경북의 2년제 대학에 진학하면서 아동양육시설에서 나왔다. 김 씨도 대학에 입학한 이후에 경제적으로 힘들 수밖에 없었다. 공사장에서 일하는 아버지와 숙박업소에서 청소일을 하는 어머니. 어느 쪽에도 손을 벌리고 싶지는 않았다.

학기 중에는 그 역시 학교 안에서 아르바이트를 했다. 수업이 끝나면 다른 학생들이 떠난 빈자리를 쓸고 닦았다. 생각해보면 좋은 아르바이트였다. 지금 돌이켜보면 열심히 살아온 흔적이기도 하다. 하지만 부끄럽고 창피한 마음까지 지울 수는 없었다.

첫 방학에는 새벽 용역시장을 찾았다. 오전 4시 30분에 일어나 첫차를 타고 가면 남보다 먼저 하루를 시작하는 많은 사람을 만났다. 일당 6만 원. 첫 방학에 김 씨는 120만 원 정도를 모았다. 두 번째 방학 때는 휴대전화 조립공장에서 일해 비슷한 규모의 돈을 모았다.

김 씨는 이렇게 공부하면서도 4년제 대학에 편입하기 위해 노력했다. 사회복지학으로 대학원 공부까지 하고 싶어서였다.

2012년 김 씨는 서울신학대 편입에 성공했다. 역시 학비 걱정이 컸지만 이번에는 국가장학금이 도움의 손길을 내밀었다. 지난해 김 씨는 저소득층을 위한 국가장학금을 받았고 학교에서는 성적우수장학금을 받았다. 역시 등록금은 거의 내지 않았다.

요즘도 김 씨는 저녁 사먹는 비용이 부담스러워 밤에 집으로 돌아오면 라면을 끓여 먹는다. 하지만 노력만 한다면 자신의 10년 뒤는 지금과 다를 것이라고 확신한다. 지금도 일과 공부를 함께 하느라 5, 6시간밖에 못 잔다면서도 그는 밝게 말했다. “어제도 라면, 오늘도 라면이지만 내일은 라면이 아니겠죠?”

김도형 기자 dodo@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]민주당 35조 추경안, 李 포기한다던 ‘전국민지원금’이 13조](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131030222.1.thumb.jpg)

댓글 0