“죽음 몰려와도 도청 버릴수 없었다, 먼저간 이들을 위해”

《 1980년 5월 27일. 계엄군의 전남도청 진입으로 5·18민주화운동은 비극적 막을 내렸다. 신군부의 5·17 비상계엄령 확대조치에 맞선 항쟁의 불꽃은 10일 만에 꺼졌지만 ‘민주·인권·평화’의 5·18 정신은 살아있는 역사가 됐다. 그러나 올해 들어 5·18 정신을 모독하고 왜곡하는 일부의 행태로 인해 5·18의 진실과 역사적 의미가 새삼 뜨거운 조명을 받았다. 33년 전 오늘 전남도청에선 어떤 일이 벌어졌을까. 죽을 목숨인 줄 알면서도 도청을 지켰던 ‘시민군’ 참가자와 당시 광주 현장을 직접 취재했던 동아일보 기자들로부터 그날의 진실을 들어봤다. 》

‘비상! 비상! 계엄군이 오고 있다.’

1980년 5월 27일 오전 4시경. 전남도청의 요란한 사이렌 소리와 시민군 기동타격대 차량의 엔진소리가 적막한 광주의 새벽을 깨웠다. “광주시민 여러분. 무고한 시민을 학살하기 위해 계엄군이 오고 있습니다. 지금 즉시 도청으로 와주십시오.” 처절한 여성의 목소리가 마이크를 타고 도심에 울려 퍼졌다. 외곽지역에서 간헐적으로 울리던 총성이 점점 가깝게 들리기 시작했다. 도청에는 157명의 시민군이 있었다. 그들은 알고 있었다. 승리의 가능성은 전혀 없고, 이제 꼼짝없이 죽을 목숨이라는 것을…. 하지만 그들은 자리를 지켰다. 카빈 소총을 든 두 청년이 전남도청 민원실 2층 회의실 창가에 기대섰다. 그리고 서로에게 말을 건넸다. “우리 저승에서 만납시다. 우리는 영원한 친구이자 동지입니다.”

○ 도청을 지킨 ‘마지막 시민군’

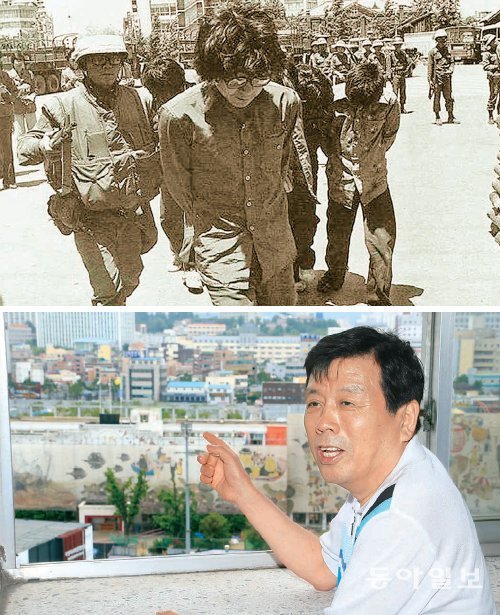

이 씨는 그날을 다시 떠올렸다. 여명이 밝아오고 있을 때 시민군 한 명이 뒤편이 무너졌다며 황급히 뛰어왔다. 계엄군은 후문을 넘어 순식간에 도청 안으로 진입했다. 계엄군 정예 병력인 3특전여단이었다. “어이쿠.” 옆에 있던 윤상원이 옆구리에 총탄을 맞고 쓰러졌다. 급히 이불을 찾아 깔고 그를 뉘었다. 잠시 뒤 동공이 초점을 잃더니 고개를 떨어뜨렸다. 그때 뒤에서 “꼼짝 마, 손들어” 하는 소리가 들렸다. 순간 죽음의 공포가 밀려왔다. 머릿속이 하얘지고 다리에 힘이 쭉 빠져 주저앉았다. 공수부대원들이 결박하더니 셔츠 뒤쪽에다 매직펜으로 뭔가를 쓰는 것 같았다. 굴비를 엮듯 포승줄에 묶여 끌려가면서 앞 사람을 보니 ‘극렬분자. 실탄 10발 소지’라고 쓰여 있었다.

이 씨는 광주일고를 다니던 시절 ‘향토반’이라는 동아리 활동을 하면서 사회문제에 눈을 떴다. 전남대 사학과를 다니던 1975년 학교를 그만두고 청계천 연합노조에 몸을 담았다. 2년 뒤 광주의 조그만 공장에서 노동자로 일하다 운명의 5월을 맞았다. 18일 강연을 위해 광주에 온 이창복 씨(74·16대 국회의원)를 따라 전남대 인근을 지나다 계엄군의 몽둥이에 무참히 쓰러지는 대학생들을 봤다. 피가 끓어올랐다. 사흘 뒤 금남로에서 시민들과 계엄군이 대치할 때 시위대의 맨 앞에 섰다. ‘계엄철폐’를 외치던 그의 머리 위로 총알이 지나갔다. 시민들은 혼비백산하며 흩어졌다. 당시 도심 곳곳에서는 계엄군의 무차별 사격으로 버스에 타고 있던 무고한 시민들이 떼죽음을 당했다. 어린아이와 부녀자들까지 조준사격에 희생됐다. 시민들은 손에 총을 들고 금남로에 다시 모였다. 이 씨는 “시민들이 총을 든 것은 계엄군을 공격하기 위해서가 아니었다. 한없이 두려운 죽음에서 자신을 방어하기 위한 수단이었다”고 말했다.

○ “우리의 죽음을 증언해 달라”

외곽에 머물던 계엄군이 광주를 죄어오자 그는 26일 밤 시민군들에게 밥을 해주던 아내를 집으로 돌려보냈다. 아내는 한사코 같이 있겠다고 했지만 ‘세 살짜리 아들을 누가 키울 거냐’며 화를 내자 눈물을 훔치며 돌아섰다. 항쟁 지도부는 시민군에 자원해 도청 안에 남아 있던 중고교생들을 불러 ‘나중에 우리의 죽음을 증언해 달라’며 도청에서 내보냈다.

‘5월 광주’의 불꽃이 꺼지고 상무대 영창에 끌려가 조사를 받던 이 씨는 내란죄로 10년형을 선고받았다. 1년 남짓 감옥생활을 하다 특별사면으로 풀려났지만 세상에 나서기가 부끄러웠다. 저승에서 만나자던 윤상원에게 더욱 그랬다. 이 씨는 윤상원과 노동운동을 하다 세상을 떠난 박기순의 영혼결혼식이 치러지던 1982년 2월 20일 망월동 5·18묘지를 찾았다. ‘동지는 간데없고 깃발만 나부끼는’ 그곳에서 그는 목 놓아 울었다.

서울에서 조그만 사업을 하고 있는 그는 27일 희생자들을 추모하는 ‘부활제’를 하루 앞두고 옛 전남도청 앞에 섰다. 그는 아시아문화전당으로 새롭게 꾸며지는 도청 건물을 보며 무겁게 입을 열었다. “광주를 품고 있는 무등산은 알고 있을 겁니다. 누가 집단발포 명령을 내렸는지, 행방불명된 사람들이 어디에 묻혔는지…. 5·18은 여전히 미완의 역사입니다. 그래서 저는 아직도 마침표를 찍을 수 없어요.”

광주=정승호·이형주 기자 shjung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“1초 스캔으로 잔반 줄이고 건강 지키는 마법”[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486662.1.thumb.jpg)

댓글 0