■ 제도발전위, 다수 찬성 의견 채택

국민연금 보험료율을 최대 14%까지 인상해야 한다는 건의안이 나왔다.

정부 자문기구인 국민연금제도발전위원회는 8일 서울 강남구 국민연금공단 강남신사지사빌딩에서 17차 전체회의를 열어 보험료율 인상 방안을 다수 의견으로 채택했다고 9일 밝혔다. 위원 15명 중 다수는 현행 9%인 보험료율을 단계적으로 13∼14%까지 인상하는 방안에 찬성한 것으로 확인됐다. 위원회는 단계별 인상 시점을 밝히지는 않았다.

다만 소수 위원들은 보험료율을 인상하면 안 된다는 의견을 굽히지 않았다. 이에 따라 위원회는 보험료율 인상을 요청하는 다수안과 현행 요율을 동결해야 한다는 소수안을 함께 보고서에 담아 보건복지부에 제출하기로 했다.

이번에 위원회가 보험료율 인상 방안을 다수안으로 채택한 배경에는 연금 기금의 고갈시점을 늦춰야 한다는 의지가 놓여 있다.

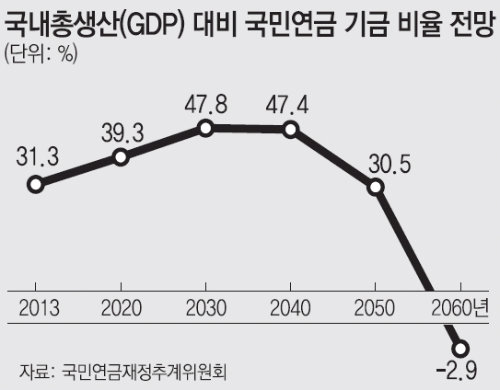

3월 발표된 제3차 국민연금 장기재정추계에 따르면 연금 기금은 2044년부터 줄어들기 시작해 2060년이면 완전히 바닥난다. 2060년 이후에는 유럽을 비롯한 연금 선진국처럼 그해에 걷은 보험료를 연금으로 바로 지출하는 방식으로 운용할 수밖에 없다.

게다가 이렇게 지급방식을 바꾸더라도 2060년에는 보험료율을 21%대로 올려야 소득대체율 40%를 맞출 수 있다. 소득대체율은 가입기간 40년을 기준으로 평균소득과 비교한 연금수령액의 비율을 말한다. 이 때문에 차차 보험료율을 높여서 부담이 한꺼번에 몰리는 파국을 막아야 한다는 논리가 나온다.

이번에도 보험료율 인상 과정에서 진통이 불가피할 것으로 보인다. 기초연금 무상보육 등 복지 재원 문제가 계속되는 가운데 국민의 저항감도 적지 않고 국민연금법을 개정하는 국회에서도 진통이 예상된다. 복지부는 위원회의 개선안을 기본으로 국민연금 종합운영계획안을 마련해 국무회의 심의와 대통령 재가를 거쳐 10월 국회에 제출해야 한다.

김용하 순천향대 교수(금융보험학과)는 “보험료율은 언젠가는 올려야 하지만 그 시점이 지금은 아니다. 경기 침체로 보험료를 내야 할 가계와 기업 모두 부담 능력이 없기 때문이다”라고 지적했다. 이어 “지금 너무 힘이 드는데 47년 뒤인 2060년 상황을 들며 국민을 설득하기는 쉽지 않을 것”이라고 덧붙였다.

복지부도 여론이 악화될까 봐 국민연금 보험료율을 당장 인상하는 것은 아니라고 강조하고 있다. 복지부 관계자는 “위원회는 결정기구가 아니다. 정부는 위원회의 이번 개선안을 참고해서 종합운영계획안을 만들 것”이라고 말했다.

유근형·이철호 기자 noel@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0