항생제도 안듣는 ‘다제내성균 6종’ 8개월간 2만8000건 감염 신고

변선희(가명·32·여) 씨의 딸 임수진(가명·3)은 충남 서산시의 한 소아과를 6월에 찾아갔다. 가벼운 비염 증상을 치료하기 위해서였다. 그런데 병이 낫기는커녕 병원 방문 첫날부터 설사와 혈변이 나왔다.

상태가 좋아지지 않아 대전의 종합병원으로 옮겨 세균검사를 받았더니 ‘클로스트리듐 디피실리균’에 감염됐다고 했다. 이 균은 주로 유아에게 생긴다. 소아과에서 치료 도중 감염됐음을 뒤늦게 알고 변 씨는 “많은 아이가 방문하는 소아과지만 의료기구도 제대로 소독하지 않더라. 일주일이면 나을 병이 몹쓸 세균 때문에 한 달 넘게 고생했다”고 분통을 터뜨렸다.

이처럼 병을 고치러 병원에 갔다가 오히려 다른 세균에 감염돼 더 큰 병에 시달리는 사례가 늘고 있다. ‘병원 내 감염’은 면역력이 약한 어린이나 노인에게 특히 치명적이지만 의료기관과 보건당국이 소홀히 대처하고 있다는 지적이 많다.

더 큰 문제는 항생제가 잘 듣지 않아 치료가 까다로운 ‘다제내성균’ 6종의 원내 감염이 점차 늘었다는 점이다. 2012년 1월부터 9월까지 전국 100개 의료기관에 보고된 다제내성균 감염 신고건수는 2만7968건으로 2011년(2만2928건)보다 훨씬 많았다.

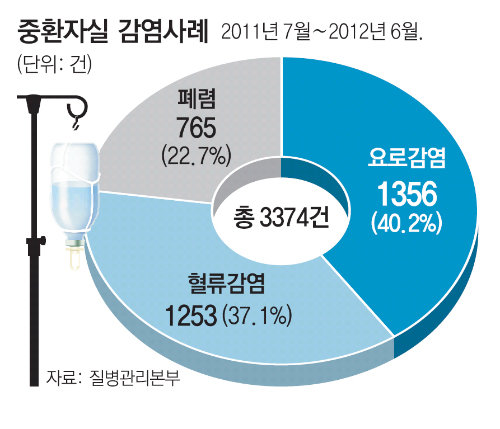

병원 내 감염이 무서운 이유는 한 번 세균이 퍼지기 시작하면 사람, 수술실, 의료기구를 통해 의료기관 내부로 번질 가능성이 크기 때문이다. 지난해 국내 중환자실에서 일어난 감염 사고 10건 중 8건(77.3%) 정도가 요로·혈류감염이었다. 대부분 대장균, 연쇄상구균, 그람음성균 등 세균에 오염된 미세관(카테터)이나 수술기구, 인공호흡기를 사용하다 생긴 사례로 추정된다.

손장욱 고려대 안암병원 감염내과 교수는 “원내 감염 대부분이 수술실이나 중환자실처럼 감염에 취약한 구역에서 생긴다. 수술기구를 중심으로 멸균관리를 잘하면 감염을 상당수 예방할 수 있다”고 말했다.

병원 내 감염과 관련해 보건당국의 대책이 소극적이라는 지적도 나온다. 현재 정부는 전국 중환자실의 병원 내 감염과 다제내성균 6종 감염 현황 등 두 가지만 정기적으로 감시한다. 임 양처럼 일반 병실이나 소규모 병·의원에서 생기는 세균감염은 집계하지 않는다. 질병관리본부 관계자는 “(원내 감염환자가) 일반 병실이나 작은 병원에서 많이 발생하지만 감시 범위를 당장 확대하는 건 예산과 인력 부족으로 인해 현실적으로 힘들다”고 해명했다.

이철호 기자 irontiger@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘레이디 맥베스’에 김 여사 빗댄 더타임스[횡설수설/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130667375.1.thumb.jpg)

댓글 0