“국가발전 기여” “지역발전 막혀”

양구군 “주민 피해 3조… 배려 필요”

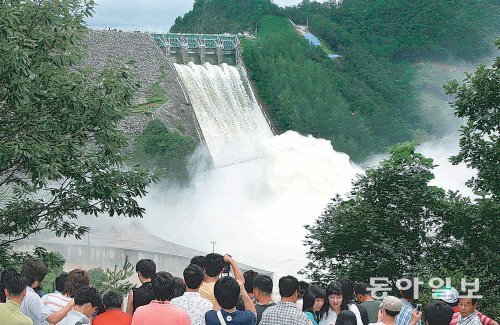

강원 춘천시 소양강댐이 15일 준공 40주년을 맞는다. 한국수자원공사는 이를 기념해 다채로운 행사를 준비했다. 소양강댐 물문화관이 리모델링을 통해 8일 재개관했다. 12일에는 소양강댐 수문과 댐 사면에 설치한 경관조명을 점등한다. 13일 주민과 함께하는 댐 사면 걷기, 18일 40주년 기념식이 열린다.

소양강댐은 한강 유역의 홍수 예방은 물론이고 용수 확보, 전력 생산을 위해 1967년부터 추진돼 1973년 10월 준공됐다. 높이 123m, 제방 길이 530m, 저수량 29억 t으로 당시 사력(砂礫)댐으로는 동양 최대, 세계 4위에 해당하는 규모였다. 소양강댐은 ‘한강의 기적’으로 불리는 경제 성장에 큰 기여를 한 것으로 평가받고 있다. 그러나 지역사회의 인식은 다르다. 지역 주민들은 수몰지가 생기면서 정든 고향을 떠나야 했고 각종 규제가 지역 발전을 가로막았다고 주장한다.

○ 홍수 예방하고 용수 확보, 전기 생산

그러나 이 같은 공(功)으로 인해 그동안 소양강댐의 과(過)는 가려져 있었다는 것이 지역사회의 의견이다. 댐 건설로 춘천, 양구, 인제 등 3개 시군 50.21km²(약 1518만8525평)가 수몰됐고 3153가구, 1만8546명이 고향을 떠났다. 당시 이들에게 주어진 보상비는 총 공사비의 24%에 해당하는 78억 원으로 가구당 평균 247만 원. 생계 수단인 논과 밭 그리고 집을 잃은 보상 치고는 턱없이 적은 금액이다. 이 때문에 이들 가운데 상당수가 이주 초기 힘겨운 도시 생활을 경험해야 했다.

수몰로 도로가 끊겨 양구는 육지 속 외딴섬이 됐다. 댐 건설 이전 춘천∼양구의 거리는 47km였지만 수몰 이후 새로 놓인 도로는 춘천∼홍천∼신남(인제)∼양구 93.6km로 2배 로, 통행 시간은 4배 이상으로 늘었다. 이로 인해 주민 불편은 물론이고 침체가 가속화됐다.

또 1975년 3월 소양강댐 주변이 자연환경보전지역으로 지정 고시되면서 특정 시설 외에는 건축이 제한되는 등 규제를 당했다. 이 밖에 기후 변화에 따른 건강 피해, 매년 호우 때마다 반복되는 흙탕물 유입, 하천 관리에 따른 지방비 부담도 지속적으로 제기되는 문제다.

양구군은 올 4월 ‘소양강댐 피해 보상에 관한 건의문’을 작성해 관계 기관에 보냈다. 양구군은 건의문에서 2011년까지 소양강댐으로 인한 피해를 3조159억 원으로 추정하고 관계법령 개정 등 다각적인 방법을 통해 피해 보상과 제도적 지원을 해 줄 것을 요구했다. 양구군은 “소양강댐 건설로 양구군 전체가 고립돼 수십 년간 수많은 피해를 입었음에도 관계법령상 댐 주변 5km 이내 수몰 구역, 면적, 인구수 등에 따라 일률적으로 지원하는 관계로 제대로 지원받지 못하고 있다”며 “특별한 재정적 배려가 있어야 한다”고 주장했다.

춘천시는 한국수자원공사와 소양강댐 용수 사용료를 놓고 18년째 다툼을 벌이고 있다. 춘천시민들은 소양강이 예부터 흐르던 것인데 댐을 만들어놓고 물값을 내라는 것은 받아들일 수 없다고 주장한다. 수자원공사가 책정한 춘천시의 연간 물값은 12억8000만 원(7만5000t 기준)이고 1995년부터 지난해 말까지 밀린 물값은 총 164억3000만 원.

전만식 강원발전연구원 연구위원은 “그동안 댐이 국민적 편익 중심으로 인식돼 왔지만 앞으로 댐에 의한 편익과 피해를 형평성 있게 배분하도록 유도해야 한다”며 “소양강댐을 문화 콘텐츠 기능의 공간으로 활용하고 물을 지역의 에너지자원으로 활용하는 등 소양강댐의 가치를 높이는 방안이 필요하다”고 말했다.

이인모 기자 imlee@donga.com

강원 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

오늘과 내일

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0